アンフォルメル / アクション・ペイティング

の時代に生きた女性美術家たち

「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が東京国立近代美術館にて2月8日(日)まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

文:中島文子

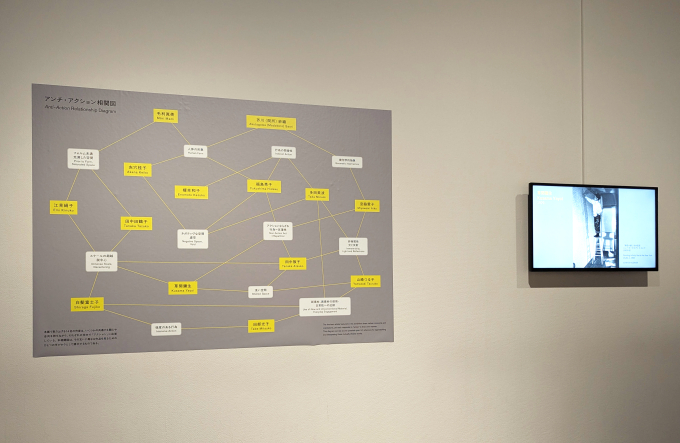

1950〜60年代に旺盛な創作活動を行った女性美術家たちに焦点をあてる展覧会「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」が、東京国立近代美術館で開催中だ。豊田市美術館を皮切りに、東京国立近代美術館、兵庫県立美術館を巡回する本展は、3館の協働と綿密な準備期間を経て実現。戦後一時は注目されたものの、なぜか近現代美術史から消えてしまった女性美術家たちの活動を「アンチ・アクション」という新しい概念で捉え直す。

本展で紹介されるのは、草間彌生、田中敦子、福島秀子、山崎つる子、白髪富士子ら14名の抽象絵画を中心とする作品、およそ100点もの個性豊かな作品群から、彼女たちが時代にどのように応答し、芸術家としての道を歩んでいたのか、その軌跡をたどる。短い時間軸を扱いながら、密度が濃い内容となった本展の見どころを紹介する。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「アンチ・アクション 彼女たち、それぞれの応答と挑戦」

開催美術館:東京国立近代美術館

開催期間:2025年12月16日(火)〜2026年2月8日(日)

「アンチ・アクション」とは

作品紹介の前に、本展の核となる「アンチ・アクション」というキーワードについて触れておきたい。この言葉は中嶋泉(本展学術協力者、大阪大学大学院人文学研究科准教授)が考案した用語であり、著書『アンチ・アクションー日本戦後絵画と女性画家(2019年)』で登場する重要な概念でもある。本展はこの本をもとに美術館側が構想し、中嶋は学術協力者という形で関わっている。

「アンチ・アクション」は、「アンフォルメル」と「アクション・ペインティング」という抽象絵画の2つの動向を背景にしている。戦後、民主化が進む日本で女性の権利が拡大する中、女性美術家たちは新人女性としてにわかに注目を集めるようになった。そして1956年から57年にかけてある変化が起きる。国際的な抽象絵画の潮流、アンフォルメルが彼女たちをさらなる躍進へと向かわせたのだ。フランスの批評家ミシェル・タピエが提唱したこの動向は、絵画を外界の再現や表象ではなく、形ならざるもの(未定形)とし、「何を描くか」よりも「どう描くか」を重視した。また素材や偶然性に依った作品は国籍や人種、性別といった作者の属性の影響を受けず、女性たちはここで性差の固定観念から一旦解放された。この時期、福島秀子や田中敦子など何人かは、この新潮流の担い手として国際的な舞台で評価されている。

しかし程なく、抽象絵画の批評の中心はアメリカから来たアクション・ペインティングに移り変わる。床に広げたキャンバスに絵の具を撒くジャクソン・ポロックの姿は、新しい時代を象徴するイメージとして拡散した。さらに敗戦から復興、アイデンティティの再構築を目指す日本で、その雄々しさは現状を打破する力として受け止められたのではないだろうか。次第に、力強さや派手なアクション、男性的な身振りばかりが注目されるようになり、アンフォルメルの波にのった女性たちは表舞台から見えなくなっていってしまった。彼女たちは確かに存在していたし、この時代に男性的なアクションとは異なる、その人なりのアプローチを実践していたのにもかかわらず、だ。

つまり本展は、戦後美術史で語られる機会を逸してしまった女性美術家たちの存在を、アンフォルメル/アクションペイティングという2つの動向を背景とする時代の中で問い直すものである。しかし、二項対立的な見方は意図されていない、ということを強調しておきたい。担当学芸員の成相肇(東京国立近代美術館主任研究員)は「ジェンダー格差の問題だけが今回の展覧会のテーマではない。歴史検証を通して作品を改めて見直す機会だということを心に留めていただきたい」と話す。

同時代の作家として、物質、行為、スケールなどの関心を共有していても、その表現は実に多様で、個々に広がりがある。たとえば、草間彌生の極度に抑制された動きは、絵の具を壁に投げつけるような荒々しいアクションと対照的であると同時に、見る者の視線を彷徨わせる反復構造に独自性がある。

1957年頃から1960年にかけての2、3年間という非常に短い期間に起こった抽象絵画における変化を念頭に置きながら、14名の作家の作品のうちに躍動する、それぞれの挑戦の痕跡を探したい。

同時代の作品を空間的に体感

展示室でまず感じるのは、作品そのものの強さだ。会場入口からの冒頭で、短いテキストによって作家の略歴が紹介されてはいるが、全体を通して文字情報は限られ、作品の第一印象を大事にしていることが伝わってくる。また、作品は作家ごとに並べられてはいるが、章立てはされておらず、会場を回遊する中で偶然気になる作家と出会うような驚きもある。

一方で、作品がある時代を共有していることを鑑賞者に体感させる構成は、非常に手が込んでいる。立つ位置によって2、3人の作家の作品が視界に入り、その時代に立ち会っているような感覚すら覚えるだろう。

本展で紹介される作家の多くは戦後に成人した世代だが、田中田鶴子は戦前に制作を始め、画家としての活動の長さは突出している。しかし彼女も戦後、抽象絵画に転向し、アンフォルメルの流れに乗り活躍した。色の重なりに形象が侵食されているような奥行きある画面が印象的だ。

その田中田鶴子をはじめ、赤穴桂子、榎本和子、白髪富士子、福島秀子、毛利眞美はこれまで美術館規模の個展の機会はなかった。50年代に新人女性として注目された彼女たちだが、時代の流れで明らかに周縁化されていたことは否めないだろう。

戦後前衛美術の中心で新しい表現を模索した作品が一堂に会すことで、見えてくる風景は多層的だ。草間彌生や田中敦子などよく知られた作家の作品も、同時代の枠の中で見ると、また違った表情が見えてくるのではないだろうか。

素材や物質感への関心

展示作品を鑑賞する際にポイントとしたいのは、「方法」「現象」「素材」「物質感」だ。特に「素材」と「物質感」はアンフォルメル運動で重視された観点であり、14名の作家それぞれが力点を置いていたことがわかる。高度経済成長期を背景に、新しい人工素材も次々試され、制作の可能性が広がった。

反東京、反権威の姿勢を打ち出した前衛美術グループ「九州派」で活動した田部光子は、アスファルトやコールタールなど労働と結びついた素材や生活用品を好んで作品制作に活用した。輪切りにした竹箒の柄が貼り付けられた《繁殖する(1)》は、ひび割れた画面を侵食するかのように黒々とした円筒が特異な存在感を放っている。また生殖や性をイメージさせる作品など、彼女の作品をフェミニズム的観点から辿るのも興味深いだろう。

![展示風景より、全て田部光子の作品、[不詳]1967-1968頃 福岡市美術館](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/eb725b8ff45953ce63343b6ec8471f0a_middle.jpg)

照明デザイナーとしても活躍した多田美波は、アクリル樹脂やアルミなど工業的な素材を使用し、周囲の環境や光を意識させるような作品を制作した。初期に集中して変電所を描いていたことから、電気や光というモチーフに対する彼女の強い関心がうかがえる。

鈍く重量感がある多田の光に対して、「具体」の主要メンバーでもあった山崎つる子の光は鮮烈だ。ネオンサインを連想させる極彩色は、合成樹脂塗料によって人工的な艶が与えられている。

《電気服》の延長線上にある田中敦子の「円と線の絵画」もまた合成エナメル塗料を用いて描かれている。のっぺりとした質感が平面性を強調しつつも、ひしめく円と線が眼前に迫ってくるような迫力がある。

一方、宮脇愛子は「現象」としての光を効果的に活用している。真鍮を用いた立体作品は、内から発光するようなきらめきを放ち、見る角度によって印象が変わる。

「現象」という観点から、白髪富士子の作品にある紙のしわやひび割れにも注目したい。素材が元の状態から変化していることを示すだけでなく、そこに作家の身体性を伴う動きの痕跡を感じ取ることができるだろう。木の板に縦にノコギリを入れた《白い板》は、夫、白髪一雄のダイナミズムとは異なる、無心の力強さを感じる。

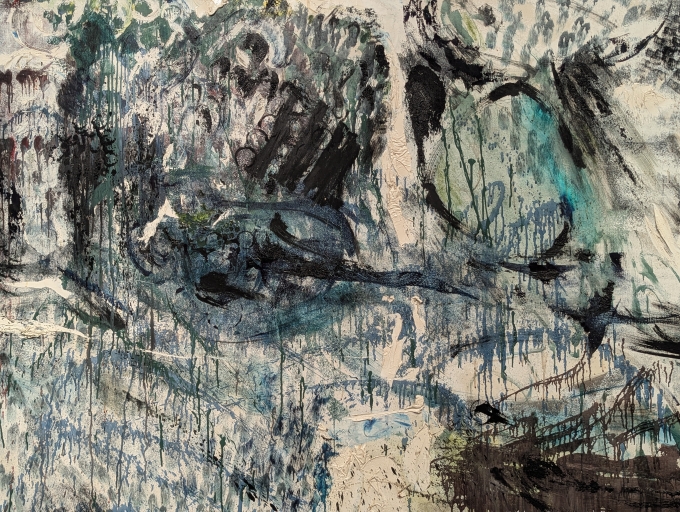

伝統的な絵具を使いながら、画面の物質感を独自に探求した画家もいる。日本人女性として初めてヴェネチア・ビエンナーレの日本代表に選出されるという快挙を果たした江見絹子は、その実験的手法が際立つ。自作の絵画を池でふやかすことで絵具層を剥がし、その絵具をふるいにかけて再利用することで凹凸ある複雑な表面を生み出したのだという。

それぞれのアクション(制作行為)と作家の身体性

女性美術家たちがどのような「方法」で制作に取り組んだのかをつぶさに見ていくと、それぞれの行為の特異性が現れてくる。

瀧口修造が主導した「実験工房」のメンバーだった福島秀子は、大胆な筆の動きや繊細に調整された筆致の重なりに加え、「捺す」という手法を繰り返し取り入れている。小さな円形もあれば、形が崩れたような跡もあり、スタンプの素材もさまざまに工夫を重ねていたことがわかる。激しさと緻密さ、相反する要素も含め、身体の多様な反応が画面上に滲み出ているようにも感じる。

その福島と深い信頼関係で結ばれていた榎本和子の場合は、「擦る」という手法が特徴的だ。数理の才能に優れ、幾何学的な図形を用いた表現が特徴的である一方で、ロウ紙に絵具を塗った後に刷毛や爪で跡をつけ、それを画面に擦りつけるなど、画面上で様々な技法的実験を行なった。即興の判断で展開していくスタイルに、行為そのものを重視するアクション・ペインティングに通じる要素も見出せる。

赤穴桂子の場合は、画面に頻繁に「穴」が登場する。画面の奥に暗い穴の存在を予感させる抽象絵画もあれば、パンチングで物理的な穴の存在を示した作品もあり、どこか底が見えない宇宙的な広がりを感じさせる。

![左、赤穴桂子《黒の中の四角》1961 個人蔵、右の2点は[不詳]1964頃 個人蔵](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/6744e8f454f18ba489f0a64611ae5e27_middle.jpg)

芥川(間所)紗織と毛利眞美は、女性像を主題に抽象的な表現へと向かった作家だ。芥川(間所)の作品は色彩のコントラストやユーモラスな表情が印象的で、画面に動きをもたらすような力強さを感じる。

深く鮮やかな赤を背景に、弓形になった女性の身体を描いた毛利眞美の《裸婦(B)》は、腕を振りかぶった瞬間を描いているようでもある。画面の中にあるのが毛利自身の身体であるとするならば、そこにひとりの美術家の意志を読み取れるのではないだろうか。

中嶋泉の著書から構想された本展だが、著者自身は「研究が言っていることを凌駕するような作品のパワーというものが見えてくると思う」と話す。そして以下のように続けた。

「この展覧会はフェミニズムの視点から始まった研究から出てきたものではありますが、抽象絵画という一見捉えどころのない作品が、どれほど多様な見方ができるかということを一度開くことができる機会になるのではないかと思っています」

東京国立近代美術館では1月16日(金)に本展企画者・東京国立近代美術館主任研究員の成相肇によるナイトレクチャー「アンチ・アクションとアクションとアンチ・アート」を予定している。中嶋の書籍や展覧会図録もぜひ手に取ってほしい。最新の研究を手がかりにすることで、より鑑賞体験が豊かになることは間違いないだろう。

本展は、2026年3月25日(水)から兵庫県立美術館に巡回する。場と空間が変わることでどんな景色が展開するのか、こちらも楽しみにしたい。