4.0

見応えある展示

全体的にとても良い展示だった。

特にターナーのロイヤルアカデミー時代に関する資料などはなかなか観る機会がないので、今回見られたのは嬉しかった。

構図の美しい絵画作品がたくさん集まっていて、とても勉強になった。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と618の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

本展は、「光の画家」と呼ばれるジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーや風景画の名手ジョン・コンスタブルといった英国近代美術史を彩る重要な画家たちの創作、クロード・モネをはじめとする印象派の画家たちによる光の描写の追求、モホイ=ナジ・ラースローの映像作品やバウハウスの写真家たちによる光を使った実験の成果、さらにブリジット・ライリー、ジェームズ・タレル、オラファー・エリアソン等の現代アーティストによってもたらされる視覚体験にまで目を向けます。

異なる時代、異なる地域で制作された約120点の作品を一堂に集め、各テーマの中で展示作品が相互に呼応するようなこれまでにない会場構成を行います。

絵画、写真、彫刻、素描、キネティック・アート、インスタレーション、さらに映像等の多様な作品を通じ、様々なアーティストたちがどのように光の特性とその輝きに魅了されたのかを検証します。

【FEATURE|内覧会レポート】

ターナーからオラファー・エリアソンまで。テート美術館の珠玉の“光”の作品が集結

| 会期 | 2023年7月12日(水)~2023年10月2日(月) |

|---|---|

| 会場 |

国立新美術館

|

| 展示室 | 企画展示室2E |

| 住所 | 東京都港区六本木7-22-2 |

| 時間 |

|

| 休館日 | 火曜日 |

| 観覧料 | 一般 2,200円 大学生 1,400円 高校生 1,000円 |

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL | https://tate2023.exhn.jp/ |

4.0

全体的にとても良い展示だった。

特にターナーのロイヤルアカデミー時代に関する資料などはなかなか観る機会がないので、今回見られたのは嬉しかった。

構図の美しい絵画作品がたくさん集まっていて、とても勉強になった。

5.0

ドビュッシーのような月の光、ヴェスヴィオ山の噴火やポンペイの、血のような赤い光。

ターナーの、大洪水の翌朝に創世記を書くモーセが、生まれたばかりの赤ちゃんのように、小さくも中央で輝いている。

そもそも「光」が存在していたことなど忘れてしまうような、言われてみればそう取れなくもない、という作品が多かった。

薄暗い黄昏。ハンマースホイの誰もいない、けどさっきまで誰かいたような室内。光によって、その部屋が持つ前後の物語すら変わってしまう。

そっか、これも光なんだ。真っ暗でない限り、何らかの光はあるんだ!

モネのポプラ並木。北大のポプラ並木を見た時、背後の光を受けて輝く美しさに見惚れてしまったから、画家の気持ちがなんとなくわかった。

ロスコやリヒターの作品も、言われてみれば、なんだかわからない物体が光を発している。

ジェームズ・タレルの部屋の奥から放たれる、青い間接光に誘われ、たたずみ、瞑想する自分。

メタに考えてみると、いくつかの光のレイヤーが存在する。作品の中で画家が見た光。画家が描いた光。展示会場で作品が受ける光。鑑賞者が知覚する光。最終的に私が感じる光は、環境や私の心身の状態に左右されている。

他の大きな美術館でも、このくらい普遍的なテーマであれば、同じようにキュレーションできるのかも。全体のテーマが面白くて、充実感があった。

4.0

英国テート美術館の収蔵品から、18世紀末から現代までの約200年にわたる様々なアーティスト達の「光」をテーマにした作品を選別した展覧会。

約120点の展示作品のうち、日本での初公開作品が約100点という未見性の高い展覧会だった。

風景画の印象が強いターナーの宗教画があって印象が変わった。モネの「エプト川のポプラ並木」は実景に近い画風のもので貴重。メインビジュアルであるジョン・ブレットの「ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡」は素晴らしく美しかった。ジョン・マーティンやヴィルヘルム・ハマスホイなど所見の画家の絵画も印象に残った。

3.0

印象に残った作品

・Edward Coley Burne-Jones『愛と巡礼者』1896-97:絵と相まって、額縁がめちゃくちゃかっこよかった。これだけでも2000円払ってよかったと思えた。

・John Young-Hunter『私の妻の庭』1899:地面の緑が鮮やかで、孔雀と女性の華やかさを際立てていた。こちらの額縁も変わった形だったが、飾り彫りが殆どないのっぺりしたもの。ちょっとクリムトっぽくて綺麗だった。

いずれもポストカードはくすんで見えて残念。買う気になれなかった。

3.0

現代アートとターナーのようなロマン主義が混ざっています。

1番目の部屋が良かったです。

入るために10分並び、最前列で見るのにも並びと言う感じでした。

人気すぎます。

ただわたし的にはそこまででした。

3.0

こんな風に印象派から現代までを集約させたのですね。

せっかくの新国立美術館での展示なので、もう少し会場構成とかが工夫されていたら、インパクトが違っていたのかなぁ・・・などと勝手に思ってしまいました。

人が多くて、行ったり来たりできる状態ではないということもあり、私の頭の中で光に焦点を絞っても印象派から現代までが繋がらなかった。

まぁ、会期終了近くに行ってしまったのが良くなかったのというのもあるかも~

一つ一つの作品を急ぎ足でそれなりに楽しみました。

4.0

「光」と聞いたときに随分と幅広いテーマだなと感じましたが、上手くまとめられているように感じました。

様々な作品がありましたが、やはり今回の展覧会でスポットが当たっているターナーの絵画は光の取り込み方が素晴らしかったです。

そして、忘れてはならないのが印象派の画家たち。筆触分割による色の表現は見事でした。

後半には、いわゆる現代アートに属するものも展示されていました。

前半は絵にいかに光を取り込むかということに重きが置かれていたのに対し、後半は実際の光を用いた表現効果を模索している作品が多く、時代の経過によって幅広いアート作品が誕生したことがわかる内容となっています。

光を多角的な視点から捉えた展示となっており、面白い展覧会でした。

4.0

9月の三連休に伺いました。

人の多さにびっくりしましたが、

1時間は待たずに会場内へ入ることができました。

ターナーをはじめ、充実したラインナップで解説も丁寧ですしとても親しみやすい展示会だったと思います。

ポスターやチケットにも掲載されているブレットの《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》。目を奪われるような綺麗な海でした。日本の青とは違ったまた淡い、緑が混ざったような印象的な海と空からさす光の美しさは圧巻でした。

写真が撮れることもあって、印象派の展示室は結構混み合ってましたのでじっくりと観ることはできませんでしたが行って良かったなと思える展示会でした。

4.0

イギリスは本当に不思議な国です。私はイギリスには行ったことがありません。無知な私は、この展覧会「テート美術館展」の情報を目にし、ニューヨークの近代美術館やパリのポンピドゥー・センターのように、イギリスの近現代アートを収めた「テート美術館」という1つの大美術館が存在するものと思っていました。けれど「テート」というのは、イギリス政府の文化・メディア・スポーツ省に属する外郭公共団体で、イギリス 政府の持つイギリス美術コレクションや近現代美術コレクションを所蔵・管理し、ロンドンなど各地にある国立の 美術館を運営する運営組織なのだとか‥。「テート美術館」というものは、実はある様でない施設だそうで、現在は「テート・ブリテン」「テート・モダン」「テート・リバプール」「テート・セント・アイヴス」の4つの美術館がその掌中にあるのだと、なんだか複雑です。でもつまりそれは一つの美術館ではとても持ちきれない膨大な量のアート作品があるということの様です。そんな「テート」所蔵の膨大な近現代アート作品の中から、今展は「光」というテーマでくくって厳選されたおよそ120点の秀品たちが、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドで話題となった世界巡回展を開催し、その最終会場が日本(六本木と大阪)になるのだとか。現代アート苦手な私ですが、ターナーも印象派も好きなので、観ない訳にはいかない気持ちになりました。

「光」の画家と言えばフェルメール、レンブラント、そしてモネを思ってしまう私です。ターナーも勿論「光」の画家でしょうが‥。けれど、光がなければ影はないし、影がなければ光も見えないし意味をなさない。光がないところにアートは生れ得ない。つまり「光」をテーマに据えた美術展とは、極めて観念的なものか、或いはアート全般を表している、ということなのでしょう。はっきり言って難しいことは苦手な、観たままで気持ちがよければグーな私です。不安と共に出かけて来ました。

結果やはり不安的中でした。今展話題のターナー晩年の作品「光と色彩」は、光の中に溶けて消えようとしている沢山の顔が、喜びとも悲鳴ともつかない叫びをあげているようで、「陰と闇」以上に正直言ってゾワッとしました。修復を終えたジョン・マーティン「ポンペイとヘルクラネウムの崩壊」は観られて良かったです。そうしてモネの「エプト川のポプ… Read More

4.0

ターナーの「湖に沈む夕日」は、光を感じる作品でした。ターナーと比較されるコンスタブルの「ハリッジ灯台」はいい作品でした。

全体的に前衛的でちょっと難しかったです。

4.0

光というテーマは、かなり曖昧でアバウトで、だいたいほとんどのアート作品は光と影を描いているものなので、何でも光というテーマと無理やり結び付けることは出来てしまいます。

でも18世紀末から現代までの約200年間に、芸術家が光と影をどう捉えて表現してきたかを辿るということなら、各時代、各芸術家の特徴・個性を比較しながら、楽しむことが十分にできる展示内容でした。

同じ時代にイギリスで活躍したターナーとコンスタブルの二人も、光の描き方は全然異なっていて、それが良く分かる作品展示でした。

ロマン主義の画家は、画題をよりドラマティックに描くために、光と影のコントラストを極端につけて描きました。

そして印象派の画家たちは、色彩豊かにより鮮やかに活き活きと見せる光を追求しました。

さらに現代の芸術家たちがまったく異なる光と影の表現方法に挑戦してきた歴史を全身で体感できます。

作品展示数はそれほど多くはないので、逆にひとつひとつをじっくり鑑賞できました。

4.0

1770年代から、現代までの「光」の展示

自然の光を陰陽をつけて表現した時代から、ランプまで。

メイン・ビジュアルのターナーの作品は

美しい色にうっとり

モネの《ポール=ヴィレのセーヌ川》1894

心が安らぐ静かな作品、好き

《エプト川のポプラ並木》1891

こちらは元気な印象、切られそうになっていたポプラの木のエピソードも知れたり

光から音楽を感じさせる、カンディンスキー作品もうれしい

確かに時代によって、見えるものは変わるのかなあ

循環もしているのかなあと考える

5.0

光を描いたターナーを足がかりとし、オラファー・エリアソンのインスタレーションまで約200年のアートの歴史を辿ることができる

絵画、映像、立体、写真、インスタレーションなど様々な角度から「光」とはなにか、作家たちはどう表現してきたかを鑑賞できる大ボリュームの展覧会

良かった作品

ターナー「光と色彩(ゲーテの理論)」

ゲーテの色彩論に影響を受けた1枚。光に満ちた画面は神々しい

ペー・ホワイト「ぶら下がったかけら」

視覚的に可愛く軽やかで美しい。色の対比や床に落ちる影などが魅力的

4.0

『光』と言う何とも抽象的なテーマでやや不安に思ったが

頑張ってまとめた感は伝わる。

陽光を描いた明るい絵画、光の表現技法、電灯そのものの光、光と陰の様に

対を表現したものなど実に様々。

ターナー好きな私としては序盤からターナーの絵画を拝めたのは嬉しい限り。

正に光の画家にふさわしい。やっぱり光とか海とか雲とか描かせたら

最高なんだよ、彼は(感涙)。

他にターナーによる講義のための図解シリーズで陰影や明暗を表現したものも

よかった。アカデミックな一面が覗けてちょっと嬉しい。

現代芸術家によるインスタレーションや映像作品も実に興味深く

『光』と言うテーマだからこそ捉え方も広く多様な作品が生まれたのではなかろうか。

個人的にはジェームズ・タレルの≪レイマー、ブルー≫と言う作品が良かった。

真っ青な部屋の中。正面の壁の四辺に光の額縁がある。

不思議な空間と体験。でも長居は出来ない、なんだかソワソワしてしまうから。

4.0

「光」をテーマに、英国のテート美術館の4館から横断的にピックアップされた作品たち。確かにどの作品を観ても「光」がひときわ存在感を放っていたり、あるいは光そのものが作品であったりと、同じテーマでとても多くの表現があるものだと感心しました。

英国テート美といえば「ターナー」ですが、今回展示されていた作品もまさに光、輝きを放つような存在感でした。素晴らしかったです。

モネ、シスレー、ピサロ、ハマスホイ、ゲルハルト・リヒター、カンディンスキー等々、ビッグネームの作品もずらり。佳作だらけでした。

インスタレーション作品もテーマが「光」と分かっているだけに理解しやすく、楽しめました。

印象に残ったのはジョン・ブレッド『ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡』。空から降り注ぐ光と水面に反射する光の表現が分かりやすく美しかったです。

超目玉のような作品は無かったものの、平均点の高い、トータルでとても良い展覧会だったと感じました。

4.0

光は私たちにとって身近なものであるが, それを表現しようとするアーティストたちの試みを感じることができた。

序盤で特に印象的だったのは「噴火するヴェスヴィオ山とナポリ湾の島々を望む眺め」(ジョセフ・ライト・オブ・ターナー)や「ポンペイとヘルクラネウムの崩壊」(ジョン・マーティン)における不気味ともとれる光の表現だ。特に前者はヴェスヴィオ山の噴火の荒々しい煌きとナポリ湾の静かな月明かりの情景の対比が心地よく感じた。

中盤ではモネやシスレーといった有名な作家たちの作品を多く鑑賞できた。ミレイの「露に濡れたハリエニシダ」ではハリエニシダについた光を反射する露の粒の表現が非常に美麗だった。また, 後半部分にかけて科学と芸術の関わり合いや様々な試行錯誤も垣間見ることができた。個人的にはモホイ=ナジやブリジット・ライリーの色と形を用いた作品は視覚的な効果を体感できて面白かった。

展示の終盤でのインスタレーションはどれも体験的で楽しめた。一方で「カラーサイクルⅢ」(ピーター・セッジリー)や「レイマー、ブルー」(ジェームズ・タレル)などでは光の人に与える強力な作用を体感できた。

美術だけでなく, 空間や色彩に興味がある人にも勧めたい展示だった。

4.0

テート展、楽しかったです。

18世紀絵画、印象派、現代美術がバランス良く紹介されていました。

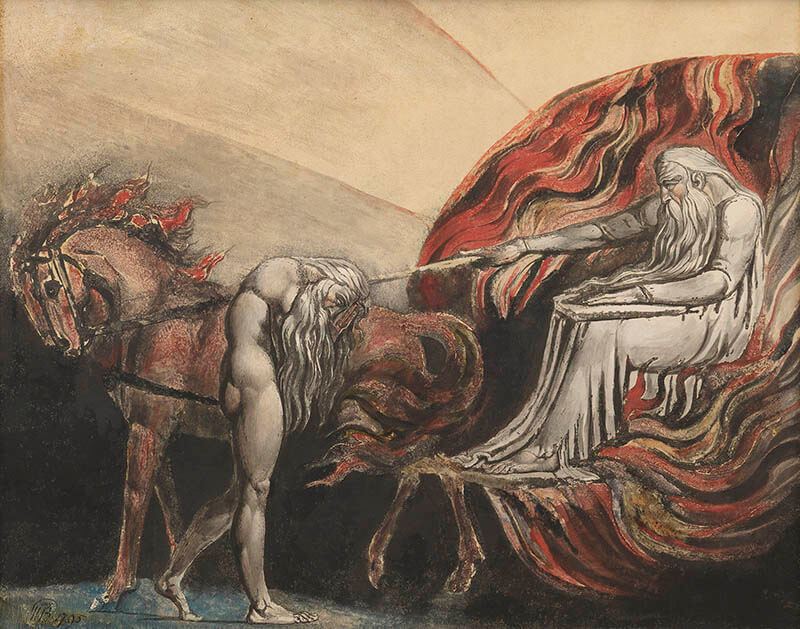

ターナー、ブレイク、ジョン・マーティン、ジョン・エヴァレット・ミレイ、ジョン・ブレット、ハマスホイなど楽しみました。

この辺りは大型作品もあって作品によっては人だかりが出来ていました。

現代アートはゲルハルト・リヒターが良かったです。

インスタレーション展示もあり写真撮影も可能なので若い世代に人気なのも頷けます。

土曜夕方あたりから入館しましたが結構混雑していて本展の人気ぶりが伺えます。

作品の半分以上は撮影可能だったと思います。

気になっている方は平日や夜間開館などお早めにどうぞ。

新美はかなり空調が効いているのでお気をつけて。

5.0

視覚的に捉える「光」だけで無く、精神的哲学的に「光」に挑んだ作者達の作品を7つの章で展開。

入ってすぐにターナーの作品に目を奪われる。大型作品では無いが3点の作品は、抽象表現に近くなるほどに光に溢れていて圧巻。

自然の光を画面に落としていくジョン・ブレッドの海の作品は息を呑むほど美しい。「光」に代表される印象派の作品はもっと良いのがあった気はするけど、まぁいいか。

室内作品でハンマ・スホイを持ってきたのはファンとしては嬉しい。

現代に至っては、ブリジット・ライリー、ジェームズ・タレル、ピーター・セッジリーなど申し分ない作品に納得の展開。オラファー・エリアソンで閉めるのが心憎い。

まぁマーク・ロスコ、ゲルハルト・リヒターに関しては、「光」なのか?ちょっと疑問が残るけど、作品自体は好きなので良しとしようw。

他バン=ジョーンズ等良品もあり、超目玉作品は無いけど、企画展としての面白さは満喫できた。

事前に展覧会HPの作品紹介でChapterを頭に入れておくと理解しやすい。

7月21日(金)午前10時半予約入館。券売所・入館に列無し。11時過ぎて混み始めたけど鑑賞に支障なし。一部撮影可。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都港区で開催中の展覧会

ジョン・ブレット《ドーセット州の崖から見えるイギリス海峡》1871年 Photo: Tate

ウィリアム・ブレイク《アダムを裁く神》1795年 Photo: Tate

エドワード・バーン=ジョーンズ《愛と巡礼者》1896-97年 Photo: Tate

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《光と色彩(ゲーテの理論)—大洪水の翌朝—創世記を書くモーセ》1843年出品 Photo: Tate

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《湖に沈む夕日》1840年頃 Photo: Tate

ジョン・コンスタブル《ハリッジ灯台》1820年出品? Photo: Tate

クロード・モネ《エプト川のポプラ並木》1891年 Photo: Tate

ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラー《ペールオレンジと緑の黄昏 —バルパライソ》1866年 Photo: Tate

ウィリアム・ローゼンスタイン《母と子》1903年 Photo: Tate