ターナーからオラファー・エリアソンまで

テート美術館の珠玉の“光”の作品が集結

「テート美術館展 光 — ターナー、印象派から現代へ」が国立新美術館にて、2023年10月2日(月)まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

国立新美術館で開幕した「テート美術館展 光」は、英国を代表する国立美術館・テート美術館のコレクションのうち、「光」というテーマで、18世紀末から現代までの作品を紹介する。近現代の芸術家たちは、光に何を見て、どのように感じ、あるいはどのように光を用いたのか――。時代も場所も超えた総勢49名、約120点による、眩いばかりの“光”の競演だ。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「テート美術館展 光 — ターナー、印象派から現代へ」

開催美術館:国立新美術館

開催期間:2023年7月12日(水)~10月2日(月)

近代絵画と現代アート、時空を超えて共鳴する展示に注目

光をテーマにした作品と言っても、その「光」が意味すること、あるいは作品における役割は、時代によって大きく変化する。展覧会は“光の画家”と称された英国の画家、ウィリアム・ターナーをはじめ、印象派、バウハウス、そして近年日本での大回顧展で話題となったゲルハルト・リヒターやオラファー・エリアソンら現代作家の作品から、「光」の表現の多様な姿を明らかにする。

展覧会は、18世紀から現代へとゆるやかな時系列に沿って展開しているが、一部の展示室では近代絵画と現代作家のインスタレーションが並び、7万点を超えるコレクションを有するテート美術館だからこそ実現できる、ユニークな展示となっている。

例えば、クロード・モネら印象派の絵画が並ぶ展示室では、部屋の中央に鏡でできた立方体のオブジェが置かれている。本作は日本を代表する現代作家・草間彌生の《去ってゆく冬》で、立方体の各面に穿たれた穴から中を覗くと、内部に設置された複数の鏡の反射によって無限の空間が広がっている。

一見「なぜここに草間彌生の作品が?」と奇妙に思うかもしれない。軽やかなタッチと柔らかな色彩で光の反射による煌めくような風景を描き、一瞬の時間を絵の中に閉じ込めようとした印象派と、無機質なボックスの内部で起こる無限の光の反射と増幅を生み出した草間彌生。表現媒体や手法は異にしながら、光の反射の作用を用いている点で共通しており、展示室で両者の作品は共鳴し合い、新鮮な感動を観客にもたらす。

“象徴”としての光から、“印象”としての光

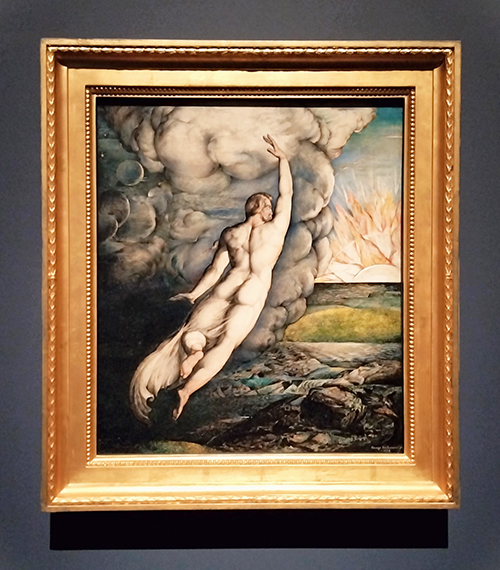

「美術の中で光がどのように登場するのか」という問いに対して、外すことができないのが「神」の存在だ。本展はジョージ・リッチモンドの《光の創造》で幕を開ける。『創世記』のうち「神は二つの大きな光るものを造られた」という天地創造の4日目に神が光を創り出したという内容を描いた本作は、展覧会の冒頭を飾るにふさわしい。逞しい姿の神が高らかに手を挙げ、今まさに水平線の向こうから太陽が昇り、世界に「光」が誕生した瞬間が劇的に表されている。

聖書の中で、光は「善」「真実」「純粋」、闇は「悪」「破壊」の意味を持つ。そのためキリスト教を主題とする絵画では、光は肯定的な意味の象徴、あるいは神の後光のように「神聖なもの」「神の力」の象徴として描かれるようになる。また天から降り注ぐドラマティックな光は、「救済」あるいは「畏怖」となった。ジョン・マーティンがポンペイの街を襲ったヴェスヴィオ火山の噴火を描いた《ポンペイとヘルクラネウムの崩壊》のように、ロマン主義の時代、天候や自然災害など人知の及ばぬ力への畏怖や崇高さをひときわ際立たせる装置として、光が効果的に用いられるようになるのだ。

やがて、画家たちはそうした象徴性から離れ、眼に映る自然現象としての光をそのまま捉えようと試みる。ジョン・ブレットの《ドーセットシャーの崖から見るイギリス海峡》は、天文学者でもあったブレットが、1870年の夏にイングランド南西の沿岸を航海した際の記録やスケッチをもとに制作された大作だ。放射線状に降り注ぐ陽光は「天使のはしご」などと呼ばれるが、この美しい空と海と光による広大な光景を、ブレットはなるべく忠実に再現しようと試みている。

光の画家、ウィリアム・ターナーの多面的なアプローチ

英国を代表する画家ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーは、空と水と光の表現を追求し、自由で幻想的な独自の風景画を創造した画家で、クロード・モネにも影響を与えたとされている。本展では、そんな光の画家・ターナーの作品が多数展示されており、それらの作品からは画家が光に対して様々なアプローチで理解し、表現しようとしていたことがうかがえる。

例えば日本初公開となる《光と色彩(ゲーテの理論)—大洪水の翌朝—創世記を書くモーセ》、その対の作品である《陰と闇――大洪水の夕べ》では、『創世記』における大洪水の物語を描いた作品だ。水蒸気を含み拡散するような霞んだ光は、移りゆく大気の表現を追求したターナーらしさが存分に感じられる。しかし画家は光を感覚だけで捉えてはおらず、ゲーテが『色彩論』の中で提唱した、光と色が何かしらの感情を呼び起こすという色と光の関係に関心を寄せており、その探求が一枚の絵の中で結実している。理論的なアプローチを踏まえながらも、画面は見る人の心が安らぐように光に満ち、全体は混然一体となって調和し、災害が過ぎ去った後の人間への希望と神からの祝福を寿いでいる。

また、ターナーは1807年から28年までの21年間、ロイヤル・アカデミーの教授を務めており、講義では光の反射や屈折、光と影の関係について議論していた。本展では、反射して部屋の内部の様子が映りこんだ球体の図など、画家が講義のために制作した様々な素描も展示されている。幻想的で見る者の感覚に訴える作品のイメージが強いターナーだが、このように本展では論理的な一面を知ることができる。

分かちがたい「色」と「光」

展覧会の中盤、一際カラフルな作品が集まったエリアは「色と光」と題されたセクションだ。「光」を扱う上で「色」は切っても切れない深い関係にある。なぜなら、対象物に光が当たった時に反射する特定の光の波長によって私たちは色を認識することができ、また言い換えれば「色」があるからこそ「光」の存在に気づくことができるとも言える。このセクションでは、密接に結びついた「色」と「光」が、どのような視覚的効果を生み出すか、カンディンスキーやマーク・ロスコら20世紀の画家から、ゲルハルト・リヒターやペー・ホワイトら、現在も活躍する作家の探求の成果をみていく。

中でもひときわ存在感を放つのがペー・ホワイトの《ぶら下がったかけら》だ。数種類の色を組み合わせた円形の色紙を482本の糸で天井から吊るした、ボリューム感のある作品だ。しかし、畳んでしまえば靴箱に収まるのだという。ホワイトは、色紙を植物の葉とみなし、まるで葉が風に揺れ動くように、秩序の無い光景をストップモーションで捉えたような作品を制作しようと試みている。小さな円形の色紙が群をなし、全体として1つのオブジェとして観る者の心を掴むのは、かつて印象派の画家たちがキャンヴァスの上で試みた筆触分割の手法とも通じるようだ。

光に没入するインスタレーション

19世紀半ばに電球が発明されると、人工の光は瞬く間に人々の生活に浸透し、部屋の灯りはもちろん街灯や街中のネオン…と、今や「光」に当たらない時などないかのようだ。20世紀以降の芸術家たちが、この人工の光を作品の素材として用いるようになるのは必然のことだろう。展覧会の後半は、鑑賞者に新しい感覚をもたらす「光」を用いたインスタレーション作品が並ぶ。

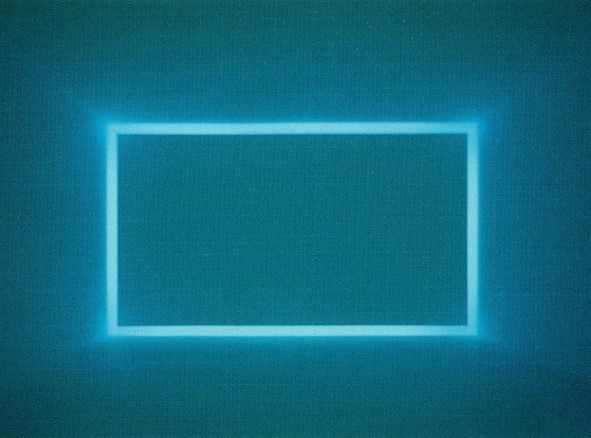

ジェームズ・タレルの《レイマー、ブルー》は、壁の後ろから放たれる青いLEDのライトによって、室内に矩形の光がまるで浮かび上がるように見える作品だ。タレルは「私の作品には対象もなく、イメージもなく、焦点もない。…(中略)…あなたは何を見ているのだろう。見ている自分自身を見ているのだ」と語るように、真っ青な空間の中で四角い光をひたすら見つめるうちに、見る者の意識は内省的になる。

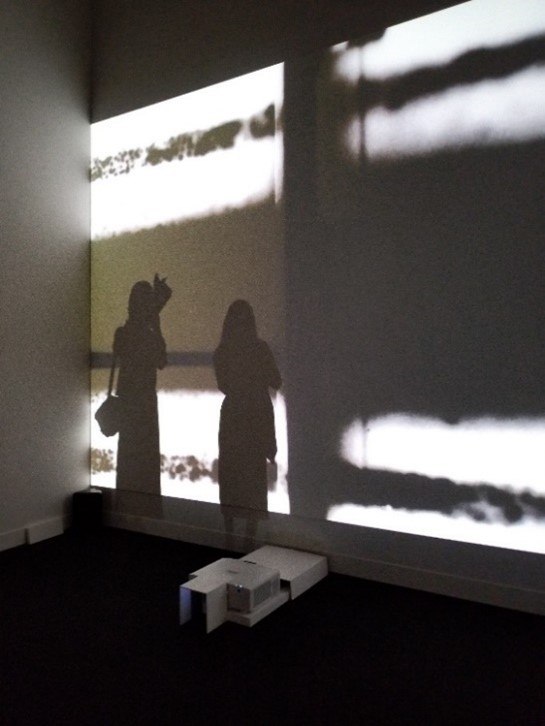

他にも、リズ・ローズの《光の音楽》では、部屋の中に入ると、高速に明滅する光の空間の中で、鑑賞者のシルエットが壁に投影され、鑑賞者も作品の一部となる。

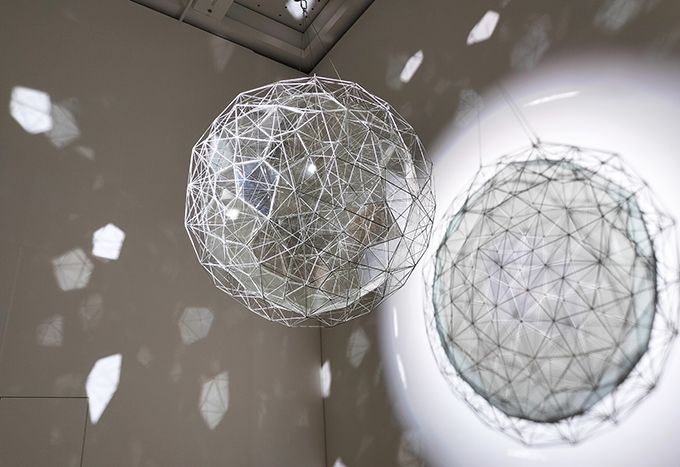

一方、オラファー・エリアソンの《星くずの素粒子》では、部分的にガラスを用いた多面体の球体が光に照らされ、ミラーボールのように、反射した光が周囲の壁や天井、床へと映し出され、光が拡散していく。球体の回転に合わせ、周囲の光もゆっくりと流れるように動き、そのたゆたうような動きによって、鑑賞者は独特な浮遊感と共に“世界が拡張していく”感覚を覚えることだろう。

光とは、それ自体が何か意味を持つものではなく、一つの現象にすぎない。しかし、芸術家たちはその「光」に時に神聖な意味を投影し、あるいは「光」が照らす光景に美しさを見出し、あるいは「光」を用いて新しい体験を生み出してきた。テート美術館が誇る“光”の名作の数々、眩いばかりの魅力に溢れた作品が集う空間で、身も心も“光”に包まれる幸福を味わってほしい。

※掲載作品はすべてテート美術館所蔵

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

- 国立新美術館|The National Art Center, Tokyo

106-8558 東京都港区六本木7-22-2

開館時間:10:00〜18:00(最終入館時間 17:30)

定休日:火曜日