日本ワイン発祥の地、山梨に点在する類稀なる

アートスポット。美術館とワインを巡る、

山梨・アート×美食旅への誘い【後編】

アート好きの心を満たす旅 Vol.04 / アート × 建築 × ワイン(山梨県北杜市)

アート&旅

文・藤野淑恵

南アルプス、八ヶ岳、富士山。360度の山麓に囲まれた美しき甲府で、アートと文学の森に迷い込む。旅のフィナーレは日本が世界に誇るワイン「甲州」を求めて勝沼へ

アート好きの心を満たす旅 Vol.04 / アート × 建築 × ワイン(山梨県北杜市)2日目:山梨県芸術の森公園 山梨県立美術館 ⇒ 山梨県立文学館 ⇒ グレイスワイン

清春芸術村やドメーヌ ミエ・イケノの醸造所を巡った 1日目 に続いて、“アート好きの心を満たす旅(山梨県)”の2日目は、甲府市にある芸術の森公園を目指す。前日に宿泊した リゾナーレ八ヶ岳 のある小淵沢からは車で35分。JR甲府駅からは車で15分のアクセスだ。南アルプスや富士山の眺望に恵まれた空間に、日本のモダン建築の旗手・前川國男の設計による美術館と、前川の弟子である大宇根弘司の設計による文学館のレンガの建築が調和をみせる美しい場所だ。

山梨県立美術館・山梨県立文学館を有する芸術の森公園は、日本庭園、バラ園、ボタン園といった四季折々の風景を散策しながら、ヘンリー・ムーア、オーギュスト・ロダン、フェルナンド・ボテロなどの15を数える彫刻作品や山梨ゆかりの作家の文学碑を鑑賞することができる。

世界的名画《種をまく人》をはじめとするミレーの作品やバルビゾン派の所蔵作品の数々は必見

1978年に開館した山梨県立美術館を代表する収蔵品は、当時から日本でも高い人気を誇ったミレーの《種をまく人》。山梨に美術館を開館するにあたり、豊かな自然と山々に囲まれ、生産量日本一を誇る果物などを有する農業の国・山梨の風土に相応しい作品を検討する中で、風景画や農民の姿を描くミレーや、バルビゾン派の作家にスポットライトが当たったのだという。県立美術館が大作《種をまく人》を購入したことは、その当時大きな話題となった。開館以来「ミレーの美術館」と親しまれるこの美術館を訪れた人がまず足を運ぶのは、やはりミレー館だ。

赤い壁の第1室には《種をまく人》《落ち穂拾い、夏》《夕暮れに羊を連れ帰る羊飼い》などを中心としたミレーの作品が展示されている。緑の壁に変わる第2室には、主にバルビゾン派の作家の作品展示へと続く。

美術の教科書でもおなじみの世界的な名作に触れる喜びと感動は、訪れる人の心を捉えて離さない。所蔵品の総点数は現在約1万点。山梨ゆかりの作家や日本の近現代作家の作品の収集にも力を注いでいる。

特別展「栗田宏一・須田悦弘 展 - Contentment in the details -」が開催中

現代美術からデザイン、工芸、アニメーションなど、多岐に渡るジャンルから独自の視点でキュレーションされた山梨県立美術館の特別展も興味深い。現在開催中の「栗田宏一・須田悦弘 展 - Contentment in the details -」では、特別展示室に入る前から意外なサプライズが用意されていた。

須田悦弘(すだよしひろ 1969~)の作品である、朴(ほお)の木から掘りおこされた繊細な青い朝顔の花がエントランスホールの大理石の壁に可憐に咲いていたのだ。

須田の作品が展示される空間では、普段、人通りのない道端の地面やビル陰からひょっこりと姿を見せる可憐な野の草花のように、通常の展示場所として想定されない意外なところに作品が展示されている。それはまるで、以前からそこにひっそりと根を張っていたかのようで、健気で逞しいもののようにさえ映り、思いがけずに発見した喜びが沸いてくる。うっかりすると鑑賞者がその展示を見逃すかもしれない。けれど、発見すれば愛おしくさえなる、思いがけない場所に展示された作品もぜひ見逃さずに、出合ってほしい。

一方で、一輪の植物を配するための、専用の大きな構造物を制作し、その構造物の中に木彫の植物が展示されている作品がある。精巧な植物の作品を間近で鑑賞するためには、自ら構造物の中に入っていく、という能動的な動作が必須。

対照的な展示の仕方によって、鑑賞者と作品との間に、物理的・心理的な距離の差が生まれる。そういった体験から得られる、アート作品を鑑賞する際の、新たな視点も貴重だ。

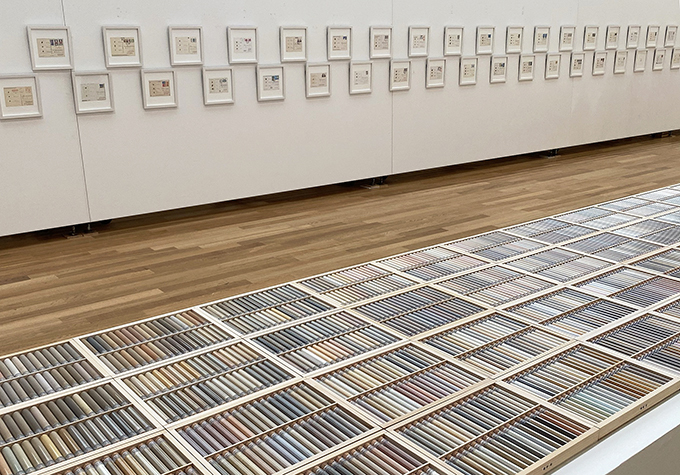

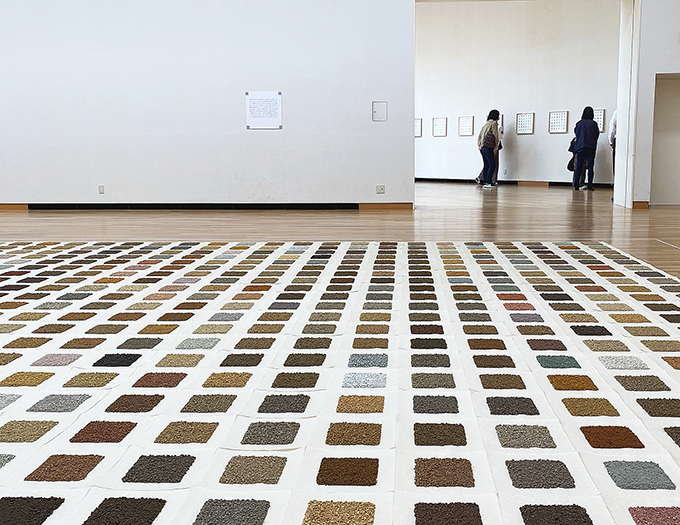

栗田宏一(くりたこういち 1962~)も、独自の表現を繰り広げる現代アーティストだ。一見して「アート作品」なのか?と思うような、まるで何か研究のための大量なサンプルの採集が並んでいるようであるが、それにしても美しい整列だ。そして、彩度が抑制されたような、絶妙なニュアンスの色の諧調には、どこか人間的な感じを覚えるが、それもそのはず、これは我々人間が踏みしめてきた大地の色なのだ。

栗田は、これまで国内外の様々な土地を旅しては、自らの手で、土を集めてきた。日本では、全国の旧市町村3233のすべての土を、25年をかけて採集したという。採集した土を丁寧に乾かし、余分なものを取り除いて現れた、ありのままの色である。土の色は?と聞かれたら、恐らく誰もが「茶色」などと答えるのではないだろうか?しかしここには、ピンクやグレーや水色や白、オレンジなどの色の土が沢山並んでいる。これらの壮大な作品を見ていると、「土」は我々に生きるための糧を生み出し、恵みをもたらす大地を構成しているものであり、あるいは時に災害という脅威をもたらす土台であり、人類の歴史、あるいは命に密接に関わってきたものであることに、あらためて思い至る。

タイトルの「Contentment in the details」とは、細かなものに充足を覚える態度を意味している。須田悦弘の、一見しただけではとても木彫には見えない可憐な一輪の花のインスタレーションや、栗田宏一が見せてくれた、歳月をかけて採集した世界各地、日本各地の土の持つ、思いもよらぬ豊かで美的な色彩は、アートだけでなく日常生活に及ぶ新しい視点を与えてくれる魅力的なものだった。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

-

栗田宏一・須田悦弘 展 - Contentment in the details -

開催美術館:山梨県立美術館

開催期間:2021年1月31日(日)まで

全国でも有数の芥川龍之介のコレクションを持つ、注目すべき文学館

ヨーロッパ式の整形庭園の趣があるタイル張りの空間を挟んで、美術館と向き合うように佇むのが山梨県立文学館だ。

美術館から文学館までは、ヘンリー・ムーアの《四つに分かれた横たわる人体》、オシップ・ザッキンの《ゴッホ記念像》、また甲府市出身の作家でニューヨークを拠点に活動する佐藤正明の《ザ・ビッグアップルNo.45》などの彫刻を楽しみながらゆっくりと散策したい。

文学館の開館は1989年。常設展では、樋口一葉、井伏鱒二、太宰治、村岡花子、飯田蛇笏(だこつ)・龍太など山梨県出身・ゆかりの作家を紹介。日本有数のもコレクションを誇る芥川龍之介の直筆原稿や書簡なども展示されており、2020年秋開催の「まるごと林真理子展」といった当代の人気作家の企画展も人気を博している。

文学館を囲む日本庭園内には、山梨の風土と自然を詠った俳句で俳壇をリードした飯田蛇笏、龍太親子の文学碑がある。山梨の風土への想いを詠んだ、「水澄みて四方に(耳)関ある甲斐の國(みずすみて よもにせきある かいのくに)」は、飯田龍太の句だ。

山梨を代表する二人の生涯と作品は常設展の「飯田蛇笏・龍太記念室」に展示されているが、生誕100年を迎えた飯田龍太の特設展が2021年1月より開催される。

龍太は俳句とともに、新聞の投稿欄の選なども担当し、俳句を詠みかつ味わう楽しさやよろこびを、平明な言葉で幅広い世代に語りかけた。この展覧会は、書や原稿などの自筆資料から、龍太の俳句や随筆とともに、自然豊かな山梨の魅力に触れる貴重な機会となるだろう。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

-

飯田龍太展 生誕100年

開催美術館:山梨県立文学館

開催期間:2021年1月23日(土)~2021年3月21日(日)

日本ワイン発祥の地、山梨県。明治時代、日本で初めてのワイナリーができた甲州市勝沼町へ

山梨アート×ワイン旅、2日目の午後に訪れたのは甲州市勝沼町。日本ワイン発祥の地である山梨において、ブドウやワイン造りのシンボルとも呼べるのが、約30軒のワイナリーを擁する勝沼だ。甲府駅からは電車でも車でも約30分の勝沼ぶどう郷駅に降り立てば、目の前に広がる丘陵や見渡す限りのブドウ畑に、ワイン旅の気分が高まる。

日本で初めてのワイナリーができたのは明治時代、場所はここ勝沼町だった。1904年に勝沼に建てられた現存する日本最古のワイン醸造所は、現在は「シャトー・メルシャンワイン資料室」(日本遺産)としてシャトー・メルシャン勝沼ワイナリー内で公開されている。

先代からの情熱を受け継ぎ、甲州ワインの魅力を世界に知らしめた三澤家のグレイスワイン

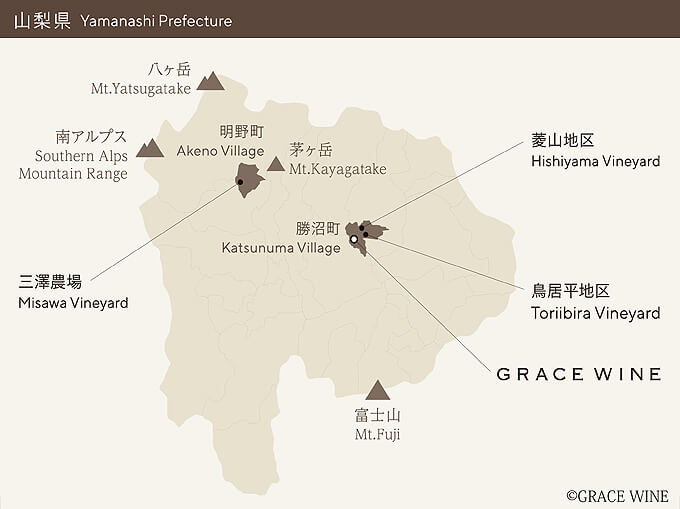

私たちの目的地は、甲州市勝沼町等々力にある1923年創業のグレイスワイン。扇状地で水はけの良い砂質土壌が広がる勝沼は、日本一の「甲州」の生産量を誇る。

「甲州」とは、2005年に市町村が合併してできた甲州市(こうしゅうし)勝沼地域を主産地とする、ワインの原料となるブドウの品種の呼称である。白ワインの原料となる日本固有品種では、唯一といってよい代表的なブドウ品種だ。三代目 三澤一雄氏が1953年に中央葡萄酒株式会社を設立した当時、三澤一雄氏は「高貴な香り」として甲州を重んじた。4代目で現当主の三澤茂計氏は、「甲州と心中する」という思いで、「甲州」の可能性を追求し続けたという。そして現在、グレイスワインの「グレイス甲州」は国内外で高い評価を得ており、甲州ワインの代名詞のような存在となっている。

4代目 三澤茂計氏の長女で、2008年より栽培醸造責任者を務める三澤彩奈さんは「甲州は私たちにとって特別なブドウです」と語る。

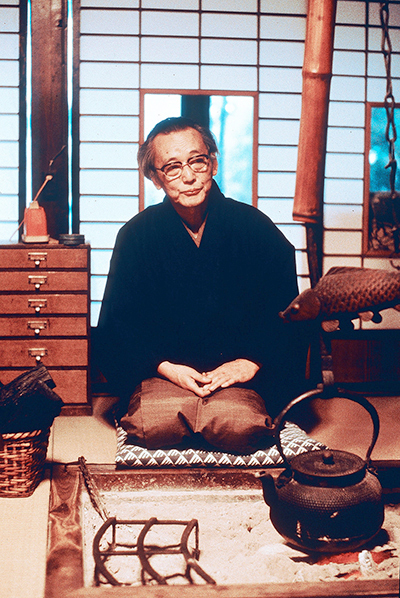

幼い頃、祖父にあたる三代目 三澤一雄氏は、彩奈さんをブドウ畑に連れていき、甲州ブドウの香りをかがせながら「これがヴィニフェラ※の香り」だと教え、陽があたり、透き通るように美しい淡い薄紫色の甲州の房を見せながら、「控えめな日本の色」だ、と伝えた。三代目の一雄氏、そして現当主の父である茂計氏のひたむきな想いを直接受け継ぎながら、「甲州」とともに育った、と語る。

※ヴィニフェラ・・・ワイン醸造に適したブドウ品種

日本にワインが誕生して140年が経過した2010年から、甲州ワインは、世界に羽ばたきだした。「甲州」はこの年、O.I.V.(国際ブドウ、ワイン機構)のリストにブドウ品種として登録され、海外への輸出が開始。現在は世界20ヶ国に輸出しており、今や、世界のワイン関係者からは「Japanese Wine」といえば「Koshu」と返ってくるという。「その時々の嗜好や量産を求めることなく、目指すべき味わいを一徹な姿勢で追及し、甲州の未来に向け全力で尽くす」と語る三澤家の「甲州」ワインへの貢献は計り知れない。

勝沼町の標高の高いエリアで栽培されたブドウにこだわって醸造される「勝沼 特別醸造」の「グレイス甲州」で甲州の味わいを知った後は、勝沼町を代表する産地である鳥居平地区、菱山地区のそれぞれのテロワールと甲州ブドウのポテンシャルを研究して誕生した「グレイス甲州鳥居平畑」「グレイス甲州菱山畑」といった産地別仕込みのワインで、より凝縮した甲州の魅力に触れてみる。三澤さんが語る「グレイス甲州」のそれぞれの特徴に耳を傾けているうちに、甲州ワインの奥深い魅力に足を踏み入れた気分になる。

1923年の創業以来、代々、「甲州」への尊重の念を継承し、その本質に迫り更なる挑戦を続けてきたグレイスワイン。ワイン造りへの情熱を次世代に継承しつつ、「50年経っても100年経っても色褪せないほんもの、心に響くワイン造り」を、現在も勝沼や明野のブドウ畑で実践し続けている。近年、日本ワインの人気が高まり続けている中で、三澤ファミリーのワイン造りの現在とこれからの更なる歩みに注目したい。

甲府・芸術の森からスタートし、甲州・勝沼町で終わる山梨アート×ワイン旅の2日目。1日目もそうであったように山梨での旅の時間は、車中からも美術館からも、ホテルの部屋からもワイナリーからも、どこにいても四方を壮大な山々に囲まれ、自然に包まれているような感覚の連続だった。この旅で出合ったアート作品に再会するとき、レストランや自宅で山梨産のワインを飲むとき、「山々に囲まれ自然に包まれる感覚」が甦ったら、それは今回の旅が授けてくれた特別なお土産に違いない。

関連リンク:

山梨県立美術館(山梨県甲府市貢川1-4-27)

山梨県立文学館(山梨県甲府市貢川1-5-35)

グレイスワイン(山梨県甲州市勝沼町等々力173)