命の喜びを謳歌する画家

ピエール・ボナールの魅力に迫る大回顧展。

「ナビ派」とは?ボナールの作品に見られる日本美術の影響とは?

内覧会・記者発表会レポート

油彩、カンヴァス 78×77.5cm オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

19世紀末から20世紀前半にかけてフランスで活躍した画家、ピエール・ボナール(1867-1947)の大規模回顧展が、東京・六本木の国立新美術館にて、2018年9月26日(水)より開催されている。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

-

「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」

開催美術館:国立新美術館

開催期間: 2018年9月26日(水)~2018年12月17日(月)

ゴーギャン(1848-1903)の影響のもとに結成された「ナビ派」の一員であったピエール・ボナールは、ジャポニスムが一世を風靡した19世紀のパリで、歌川国貞、国芳、広重の浮世絵を所蔵するなど日本美術を大変愛好し、作品にも浮世絵の影響を強く受けるようになり、美術批評家からは「日本かぶれのナビ」と名付けられていたほどである。

モダン・プリント 6.5×9cm オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

本国フランスでは、近年ナビ派の画家たちへの評価が高まり、2015年にオルセー美術館で開催されたピエール・ボナール展では51万人が鑑賞し、2014年のゴッホ展に次ぐ、歴代企画展入場者数の第2位を記録している。

本展覧会では、オルセー美術館のコレクションを中心に、国内外のコレクション合わせて、油彩72点、素描17点、版画・挿絵本17点、写真30点といったさまざまなジャンルの130点超の作品から、謎多き画家ボナールの魅力に迫っている。

© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt / distributed by AMF

「ナビ派」とは、いったい何を意味するのだろうか?

オルセー美術館学芸員で、本展監修を担当されたイザベル・カーン氏にお話を伺った。

「自分たちを“アール・ヌーヴォー(新しい芸術)”の騎手だと言い、その先駆的な到来を予言する人として、聖書の中に出てくる「預言者」を意味する「ナビ」という名前をつけています。“これからは、わたしたちの時代が到来する”ということを予言して、「ナビ派」と名乗ったのです。

また、その前から始まっていた「印象派」は、自然主義で、自然を見て描く表現でしたが、それとは異なる、装飾的な新しいアートを自分たちはつくるんだ、という意気込みがありました。」

ここでいう、“アール・ヌーヴォー”とは、彼らの作品の中に表現される「装飾性」を意味している。

ナビ派の画家たちは、1890年にパリのエコール・デ・ボザール(国立美術学校)で開かれた「日本の版画(日本の巨匠たち)展」に衝撃を受け、ボナールは、浮世絵の美学を自らの絵画に積極的に取り込むようになる。

そして、「日本かぶれのナビ」の異名を取ったというボナールだが、ゴッホ(1853-1890)が、明らかなモチーフとして浮世絵を自らの作品の中に取り入れたのとはまた違った形で、日本美術の影響は、ピエール・ボナール自身のスタイルに昇華して、装飾的、かつ内面性を感じさせる表現となって、作品に表れ出ている。

イザベル・カーン氏は、「ボナールが日本の芸術家から手に入れたのは、絵の表面にかたちを無造作に並べ、複数の平面をひとつに集約する奥行きのない遠近法という表現であった」と、ボナール作品の日本美術からの影響について論評している。※

油彩、カンヴァス 130.5×162.2cm オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

例えば、この作品《黄昏(クロッケーの試合)》は、格子模様の衣装を着た左の男性や、中央の女性の格子模様は、本来、人間がまとう衣服であれば、身体のラインに沿って、線は曲線として描かれるはずだが、人間の身体の立体感に合わせず、画面正面からみて、まっすぐな格子模様を成している。

ちなみに、この絵の舞台はボナール家の別荘である。当時流行したクロッケーに興じる家族とその周りを走る犬、その奥には白いドレスを身に纏った少女たちが輪になって踊っている姿が描かれている。

画中の人物、左端の白い服を着た男性は、ボナールの義弟で作曲家のクロード・テラス、その手前が1895年に亡くなる父ウジェーヌ、中央の白いドレスの女性が妹のアンドレ、その右の格子模様のドレスを着た女性が従妹のベルト・シェドランだと推測されている。

(4点組装飾パネル 左から「白い水玉模様の服を着た女性」「猫と座る女性」「ショルダー・ケープを着た女性」「格子柄の服を着た女性」)160.5×48cm(各) オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

こちらの4点組の一番右の作品《格子柄の服を着た女性》に描かれた、女性の格子模様の衣装も同様に、身体の立体感に合わせず、装飾的に描かれている。

またこの作品は、日本美術に対する強い関心があらわれている初期の代表作で、縦長のカンヴァスは、掛軸の形式を想起させる。右から2枚目の、《ショルダー・ケープを着た女性》に描かれた、頭部だけ正面を振り返ろうとする姿なども浮世絵の影響と見て取れる。

左から2枚目《猫と座る女性》の背景の植物の模様も、日本古来からの紋様である青海波や扇面模様を思わせ、平面的で装飾的な画面構成に仕上げている。

また、「ナビ派」の中には、2つのグループが存在していた、ということをイザベル・カーン氏に解説いただいた。

「ナビ派の名付け親であり、創始者であるポール・セリュジエは、もともと古典的なもの、西洋の密教的なものに傾倒していて、精神性や象徴などに興味を持っていました。また、モーリス・ドニは、キリスト教カトリックの密教的なものにひかれており、そういった、古典的な密教を信じて絵にした人たちのグループが、ひとつ。

もう一方は、ボナールも属していた、日常をどういう風に解釈して、装飾的に描くかということを実践していたグループです。ボナール、ヴュイヤール、ヴァロットンらは、とりわけ宗教と結びつけてはいませんでしたが、自分の内面や精神性、知性といったものを作品の源泉としていました。」

ボナールの作品には、ボナール自身の「日常」を象徴する身近な家族、ボナールのミューズであり生涯の伴侶であったマルトや妹のアンドレ・ボナール、その夫で作曲家のクロード・テラス、その子供や友人らが多く登場する。

長時間にわたってポーズを取ってもらうような特別なポートレートなどではなく、日常風景や本人も描かれることを意識していない、自然な動きが切り取られたような作品が多い。

“装飾的な新しいアート”をナビ派が試みようとしたときに、ボナールは、日常風景や身の回りの人やモノを描くにあたり、それらを写実的にではなく、浮世絵など日本美術の影響を思わせる、奥行の無い平面的な描き方や、実際の風景にはない余白や空間を構図に用いる手法により、自分の内面や精神性を作品に表現しうる可能性を見出して、挑戦していたのではないだろうか。

また、豊かな色彩の中にも、内面性を深く感じさせる陰影や明暗のコントラストで、視覚的に浮かび上がらせる部分に、変化を与えようとしているようである。

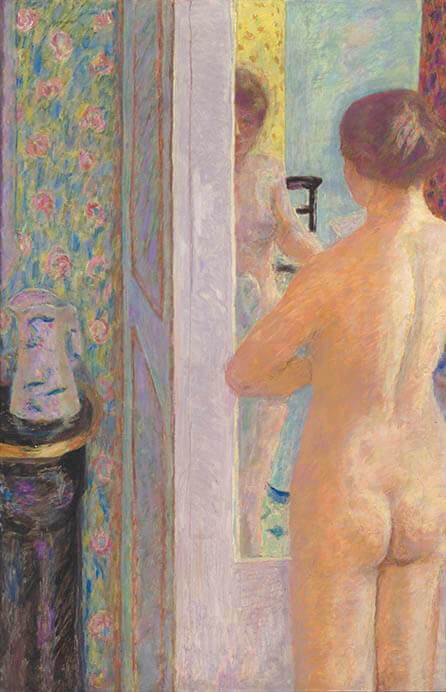

油彩、カンヴァス 119.5×79cm オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ボナールの生涯の伴侶となるマルトは、1942年に亡くなるまで、ボナールの作品に頻繁に登場する。

1893年、パリの街角で、当時26歳のボナールは、マルト・ド・メリニーと名乗る少女と出会い、マルトは16歳だと彼に告げていた。華奢な体つきに紫がかった青い目をしたマルトは、やがてボナールの恋人となる。ボナールが、マルトの本名と実年齢(ボナールよりも2歳年下)を知ったのは、それから32年後の1925年に2人が正式に結婚したときであったという。

神経症を患っており、1日に何度も入浴するマルトのために、晩年の家に当時としては贅沢な浴室を備えつけたそうである。

最後に、イザベル・カーン氏の言葉を紹介したい。

「ボナールが絵の中で描写したのは、想像上の世界であったり、欲望と空想の赴くままに作り上げたりした、人生の小劇場であった。彼の絵画は特定の出来事を忠実になぞった年代記ではなく、人間の親密な関係を表現している。このような特質ゆえに、今でも感動をもたらすのである。」※

そして、今回のピエール・ボナール展について、「展覧会全体、命の喜びを謳歌するテーマが脈々と続いている」と語っていた。

全7章、130点超におよぶピエール・ボナールの作品を通して、印象派の世代に続く芸術家として「ナビ派」が目指そうとした「装飾的な新しいアート」の形、そして、画家 ピエール・ボナールの魅力にたっぷり触れてほしい。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

-

「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」

開催美術館:国立新美術館

開催期間: 2018年9月26日(水)~2018年12月17日(月)

※参考文献:「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展」図録 発行 日本経済新聞社