クラシカルな kudan house(九段ハウス)で味わう

贅沢なアート体験。展覧会で観て、フェアで買う

「CURATION⇄FAIR Tokyo」

九段下駅から徒歩5分。暁星学園の向かいに密やかにたたずむ1軒の邸宅「kudan house」(以下、九段ハウス)。旧山口萬吉邸をリノベーションし、通常は一般非公開で会員制のビジネスイノベーション拠点となっている。

その九段ハウスで開幕した「CURATION⇄FAIR Tokyo」は、「展覧会で観て、アートフェアで買う」をコンセプトに、展覧会「美しさ、あいまいさ、時と場合に依る」(2024/2/22~3/3)とアートフェア「Art Kudan」(2024/3/9~3/11)の二部構成で開催される新しい形のアートフェアだ。展覧会には、キュレーター・遠藤水城氏を迎え、シニアアドバイザーとして東京画廊の山本豊津氏が参加し、新たな「アートとの出会いの場」を創造する。

一般非公開の「九段ハウス」

まず、本展の舞台となる九段ハウスについて紹介しよう。

「九段ハウス」は1927年、明治期に新潟で石油・鉄道・金融・電力などの事業に携わった山口家の5代目・山口萬吉の邸宅として建設された。山口が「耐震構造の父」と呼ばれる建築家・内藤多仲と出会ったことを機に、内藤をはじめ木子七郎氏、今井兼次氏という当時を代表する建築家に設計を依頼し、実現した。

建物全体はスパニッシュ様式で、庭に続くポーチや1階と2階をつなぐ踊り場の大きな窓など、モダンで開放的な雰囲気で統一されているが、2階には茶室としても使える和室が設えられており、和洋折衷の独特の構造になっている。邸宅は太平洋戦争の空襲にも耐え、終戦後は一時GHQに接収されるも再び山口家の手に戻り、以降も周囲が再開発などで建て替わる中、約90年にわたり建設当時の姿を残している。美しい曲線を施したデザインと鉄筋コンクリートの黎明期の代表作する名建築で、2018年に国の有形文化財に登録された。

美しさ、あいまいさ、時と場合に依る

そんな九段ハウスを舞台にした「CURATION⇄FAIR Tokyo」。第1部である本展のタイトルは、「美しさ、あいまいさ、時と場合に依る」。これは1968年に川端康成がノーベル文学賞を受賞した際、「美しい日本の私」という講演を行い、その26年後に日本人で2人目となる同賞を受賞した大江健三郎が川端の公演を踏まえて講演のタイトルを「あいまいな日本の私」と題したことに由来する。川端が“侘び寂び”といった誰もがイメージする“日本の美”を示したのに対し、大江は、当時の日本を近代化によってそれまでの文化から引き裂かれた分断された存在と捉えた。

キュレーターの遠藤氏によると、そうした2人の文学者による“〇〇な日本の私”に対して、芸術作品を“日本”にも“私”にもどちらの文脈にも置かず、作品を一種の“モノ”として独立させ、その真の価値を鑑賞者に感じてもらうことが本展の趣旨だ。

4つのフロアで異なる趣のアート体験

九段ハウスはB1~3階の4フロアで、雰囲気もそれぞれ異なる。そこに古美術から近代絵画の巨匠、現代アートの作家たちの作品が集う。

- 出展作家・作品:

- 李朝白磁壷、信楽壷、青木野枝、合田佐和子、橋本聡、伊藤慶二、川端実、川端康成、香月泰男、熊谷守一、小川待子、大西伸明、カズ・オオシロ、パブロ・ピカソ、シャプール・プーヤン、山口長男 ほか(※作家アルファベット順)

全く異なる時代、場所、文脈の中で誕生したにもかかわらず、九段ハウスの各部屋の空間に調和し、まるでここに収まるのが初めから決まっていたかのようだ。それもそのはずで、邸宅であった九段ハウスには、絵画や工芸品などを飾る余白がある。かつて邸宅であった頃のように、棚の上や壁に作品が展示されており、それは遠藤氏が狙う作品の出自を“日本”にも“私(作家個人の歴史)”にも依拠しない、モノそれ自体として際立たせることに成功している。

しかし、かといって作品が建築に溶け込む“調度品”に堕していないのは、まさしくキュレーションの力だ。空間や部屋の特性と作品、あるいは作品同士が共鳴し、独特の緊張感が生まれ、新たな磁場が発生しているようだ。例えば、1階の大広間には、マントルピースの上にパブロ・ピカソのスケッチ《男性の頭部》、奥の壁には山口長男の油彩画《接》と、江戸時代の浮世絵師・古山師重(ふるやまもろしげ)の春画が2点飾られている。スケッチ、抽象画、春画と、一見脈略がないようで、《接》を通して、人間の表向きの顔と奥向きの姿が交錯するシニカルな解釈もできる。

2階の和室は、川端康成の「美しい日本の私」的(日本の美の象徴)でもあり、一方で西洋建築の中に組み込まれた様子は、大江健三郎の「あいまいな日本の私」的(文化の分断の狭間)でもある。そんな和室には、床の間に渡辺始興の水墨画《桃に三牛図》が飾られ、一気に桃源郷へと誘われるような、ゆったりとした時間の流れを感じさせる。

和室の隣の小さな談話室では、1つ目の部屋に大西伸朗の作品《outside glass(L)》《inside glass(L)》が、2つ目の部屋に小川待子による器《闇と星》と合田佐和子の油彩画《クラーク・ゲーブル》が展示されている。大西と合田の作品は、それぞれまるで仏具・祭壇のような荘厳な空気をまとい、訪れた者に深い内省を促す。小さな部屋の中に過去・現在・未来という茫洋たる時間が凝縮された濃密な空間だ。

最上階の3階は、壁で仕切られていない広い空間で、晴れた日には窓から射す光が気持ちいいことだろう。ここでは野口里佳や青木野枝、武田陽介、杉浦邦恵の作品が点在する。青木野枝の鉄やブロンズで作られたオブジェや、床に直に置かれた野口の写真作品など、その作品の性質、展示の仕方に、軽やかさが感じられ、自然と心が軽くなる。

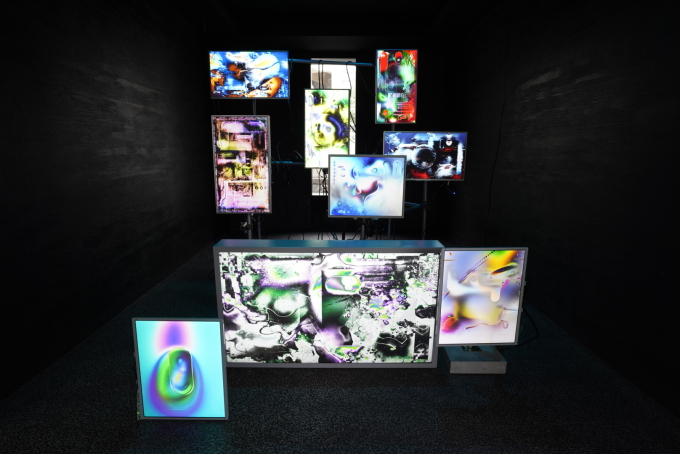

1階に戻り地下に降りると、徐々に軽やかな雰囲気になる地上階の展示から一転し、ボイラー室、天井の配管が露わになった薄暗い空間は、ひんやりとした空気が流れる。ここに展示されるのは、シベリア抑留を経験した画家・香月泰男3点と、橋本聡による約30点のインスタレーション作品だ。

橋本の作品は、ボール、ハサミ、ペットボトル、インクなど日常に溢れているモノや、板を組み合わせたオブジェと共に作家によるキャプションが添えられている。それらは「死」にまつわるものや、既存の概念を覆すような問いが投げかけられており、感情や思考に“揺らぎ”をもたらす。

たとえばこの1円玉の山は、橋本が「地球がどんどん収縮してブラックホールとなった時、1円玉(アメリカでは1セントコイン)の大きさになる」という説を知ったことで、普段意識しない、あるいは意識しようにも大きすぎて掴み切れない“地球の大きさ”を感覚的に知覚するためのツールとして展示している(展示の1円玉は実際に持ち帰ることもできるそうだ)。

プレスビューの日はあいにくの雨。関係者は残念がっているだろうと思いきや、キュレーターの遠藤氏は挨拶で「雨でちょうどよかった」と切り出す。芸術が何のためにあるのか、戦争が止まない世界、感染症が蔓延する世界…世界にはそうした暗い側面があるからこそ、芸術のもつ力が必要となってくる。この地下の展示は、その思いを象徴するようだ。

目まぐるしく変化し、その変化に追いつくことが求められる今、“動かないもの”であるアート作品にじっくりと向き合う時間はこの上ない贅沢な時間かもしれない。大々的に行われるアートフェアや芸術祭のような祝祭性溢れる中での鑑賞も良いが、少し立ち止まり、心を鎮めて自身の感性を少しずつ開く、そんな体験をこの展覧会で味わってほしい。九段ハウスはそんな体験には最適の空間だ。

この展覧会は、3月3日までの2週間のみ。その後は第2部のアートフェア「Art Kudan」が3月9日より始まり、展示される作品も変わる。ぜひこの機会に九段ハウスを訪ねて、作品との一期一会の出会いを楽しみ、その次は「アートを買う」という体験をしてほしい。