あなたの「サンサシオン」は目覚めているか?

画家・山口晃氏インタビュー

「山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン」が、アーティゾン美術館にて2023年11月19日まで開催

構成・文:森聖加

アーティゾン美術館(東京・京橋)の「ジャム・セッション」は同館のコンセプト「創造の体感」を体現し、コレクションとアーティストの作品のセッションによって生み出される新たな視点による展覧会で、年に1回開催されている。第4回に登場した画家、山口晃さんに展覧会に込めた思い、楽しみ方を伺った。

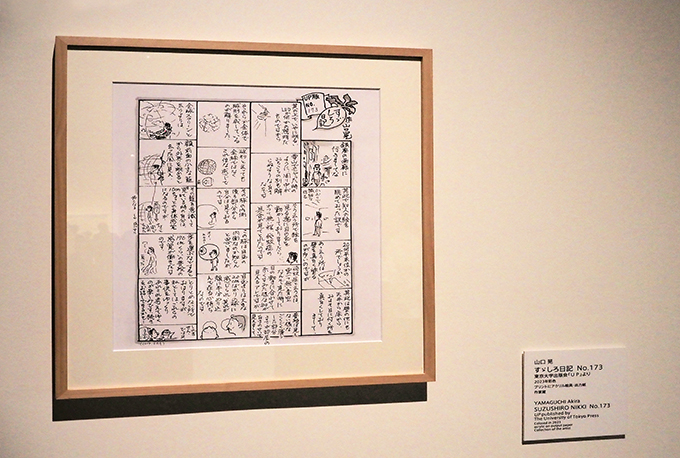

山口晃氏 プロフィール

1969 年東京生まれ、群馬県桐生市に育つ。96 年東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。2013 年書籍『ヘンな日本美術史』で第 12 回小林秀雄賞受賞。日本の伝統的絵画の様式を用い、油絵という技法を使って描かれる作風が特徴。絵画、立体、漫画、インスタレーションなど表現方法は多岐にわたる。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃

ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン

開催美術館:アーティゾン美術館

開催期間:2023年9月9日(土)~11月19日(日)

セザンヌも、雪舟も、「現在進行形」の人

19世紀末から20世紀初頭のフランスに生きたポール・セザンヌと、15世紀から16世紀(室町時代)にかけて活躍した雪舟等楊(せっしゅうとうよう)。一方は西洋における「近代絵画の父」として、かたや日本の「画聖」として知られる。

山口晃さんは展示作品の中に示す形で、正直に告白している。「セザンヌは、昔はその良さがちっとも解りませんでした。雪舟も全然ピンとこない。何を評価軸にどこを見たら良いのか解らなかった」。それでも何度も見続け、気が付けば大好きになっていた。セザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》と雪舟《四季山水図》。今回、向き合ったのは石橋財団コレクションの2人の作品だ。

「雪舟もセザンヌも大巨匠ですが、私からすると現在進行形の人です。見るたびに発見があって『セザンヌ、今度こうしたの?』ぐらいな。こちらの変化によって彼が刷新され、更新されていく。今回、模写をしたことで、彼のプラン(面)の働きが自分なりに『あ、こういうことなのか』と見えてきました。雪舟はある時、ピンと来て。体験、体感というのがピッタリ。一度見たからいいという考えが成り立ちません。お寿司が好きなら何度となく食べたいと思う。それと同じです」

©YAMAGUCHI Akira, Courtesy of Mizuma Art Gallery

「う~、たまらん」セザンヌと「頭頂部」に来る雪舟

タイトルの「サンサシオン」はセザンヌに由来する。彼が自身の制作を語ったときの言葉で、山口さんいわく「感覚、センセーションなんていう言い方をしますけれど、感情にいたる前の、感覚器がピーンと震えて、セザンヌが『う~、たまらん』と自然を見ている」様子、という形容がわかりやすい。山口さん自身を突き動かす言葉であると同時に、従来とは異なる絵画鑑賞へと人々を誘う、展覧会を貫くキーワードだ。

1904-06 年頃、石橋財団アーティゾン美術館

《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》は、雑誌の特集などで過去にも対峙し、セザンヌの故郷、南仏のエクス=アン=プロヴァンスでアトリエと実際の景色も目の当たりにした。今回のセッションでは7回に及ぶ同作品の模写を行っている。

「セザンヌは、『サンサシオン』というあり得ないことを絵に込めようとしました。彼の絵を見るときは、それをいかに体感するかが大切です。それにはある程度長く見る必要があります」。画家でも、趣味で絵を描く人でも、一般には感動した対象を描く。絵を通じて、私(描き手)が得たのと同じ感動を鑑賞者も感じてくれるだろうと考えるからだ。しかし、セザンヌは彼の「感動」そのものを描こうとした、という。一体、どういうことなのだろう?

セザンヌの「見る」を追体験する装置

Courtesy of Artizon Museum

過去の巨匠(オールド・マスター)に心動かされ、パリで絵を学び、サロンに出品するも落選続きでエクス=アン=プロヴァンスへ戻る、世に認められる前のセザンヌ。その帰郷前に触れたのが印象派だった。「ここで、新しい感覚が一つ開きます。しかし、セザンヌが思う絵はもっと永続的でしっかりしたものでした。オールド・マスターが旧弊な、当時の人に響かないものと見られた時にそれを捨てず、その構造と、非常に物質的な絵の具という材料を使いながら、新たに開いた感覚で読み替えていきます」

人を長く留め置く、絵を見るときにしか持ち得ない「感動」をセザンヌは描こうとした。しかし、「彼はあまり絵が上手な人ではありません。色においても苦労しています。完成形に至る前、今回の展示の静物画のような色味を抑えた絵を描くようになるこの時代は、溶岩が噴火口を求めて盛り上がる感じで、すごくいい。途中と言えば途中ですが、この時点での完成品です。そして堅牢で、構築的な画面を作っていたのが鮮やかな色彩に開かれた時に、あぁ、と爆発するわけです」

人には危険を察知する必要性から瞬時に物事を判断する回路がある。他方で、腰を据えて物に対峙する長い経験と目の前の感覚とを集約する「見る」がある、と山口さんはいう。何だろうこの筆致は?この色使いは?と作家の背中越しに絵を見る作業を続けることで、山口さんはセザンヌに同期していった。

「セザンヌの絵の具は彩度を抑えているのですが、模写をしてみると、白で彩度を下げるのに加えて、黒も使っていると気づきました。それにより絵の具自体が持つ輝きによって特定の色が突出するのを防いでいます。黒を使わないとあの濁りは出ない。印象派は光を網膜に映った色で再構成してしまうのですが、セザンヌも色は拾いつつも彼の感覚に忠実に積層させる。時間を含んだ、長時間露光させたような色をその場所に与えるんです」

さらに、なぜセザンヌはこんなことを思いついたんだろう?と指摘するのが、明度や彩度などを適正に整えた画面を構成しながら、画面と水平方向に走らせた筆致であえてプラン(面)の端をモティーフからはがしている点。結果、描くものの位置をしっかりと示す部分と示さない部分が一つの画面に同居して、一目では認識しづらい。「どう描かれて、それが何を起こしているのか虚心に見ていると、内側からの光の力がふわーっときて、瞬間、濁りがなくなり見えてきます。彼の絵はセザンヌの見る行為そのものを追体験する装置なのです」

声明の響きのように頭頂部を揺さぶる雪舟

「昔の人はエンターテインメントが少ない時代に、今の私たちには古臭い絵にしか見えないもので物凄い体験をしていたのでしょう。山水画が何百年も描かれ続け、ただの山の風景がどれだけ人の心を遊ばせ、精神をいろんな場所へ連れて行く装置たり得ていたか」。その不思議を鑑賞者と共に探求するのが第3室から第5室の雪舟のパート。国宝や重要文化財といった言葉で注目されがちな雪舟の真のすごさを現代感覚で読み取る試みだ。

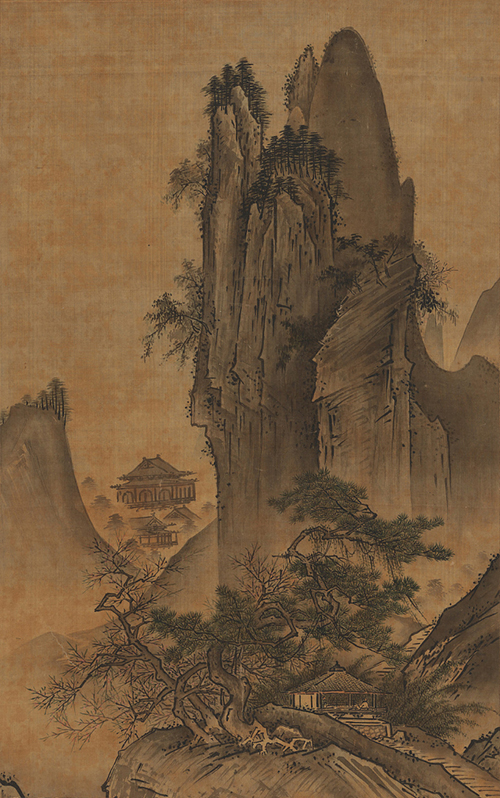

禅宗の画僧、雪舟は修行の一環として画を描いた。山水画は山や川など自然を描く中国由来の絵画ジャンルで、《四季山水図》は1幅にひとつの季節を墨主体で描き、4幅で四季を構成する。「当然ながら、雪舟の絵は美術ではありません。美術という言葉が膾炙する(かいしゃ=広く知れ渡る)前のものですから、それ以外の評価軸で見ていかないと見尽くせません。瞑想的な意識変容、これが忘れてはいけない感覚のひとつと思えるのです」

雪舟は山口さんの頭頂部を揺さぶり、それは読経を聴くときの感覚のようという。経典が日本に伝えられたときサンスクリット語が音写されたが、音こそが宗教的な感情に至らせる導入装置だと山口さんは考える。同様の感覚が雪舟の絵には備わっているのではないか。「線の濃淡、構図を追っていくと起こります。何よりあの片ぼかし(※)の独特の陰影が入れてあって、踏み込みが非常に深い。つぶれてるんじゃない?と思うぐらいの黒さでもぎりぎりで澄んでいて、すごい揺すられ方をするんです」

※筆全体に薄い墨を付けた後、穂先に濃い墨を付け、筆を寝かせて描き片側だけをぼかす技法。

山水画は刺激を抑えることで、人の感度をあげる全身体験

水墨画は彩色を抑え、それ以前の絵と一線を画した。「最初の頃は色彩がうれしく、自然界にあれば意識しないものが画面に置かれることで神経の興奮を促してきます。赤が物理的にもたらす心拍数の増加、そんな単純な刺激から高尚なものへとアプローチするために色を落とす。興奮を抑えるのです」

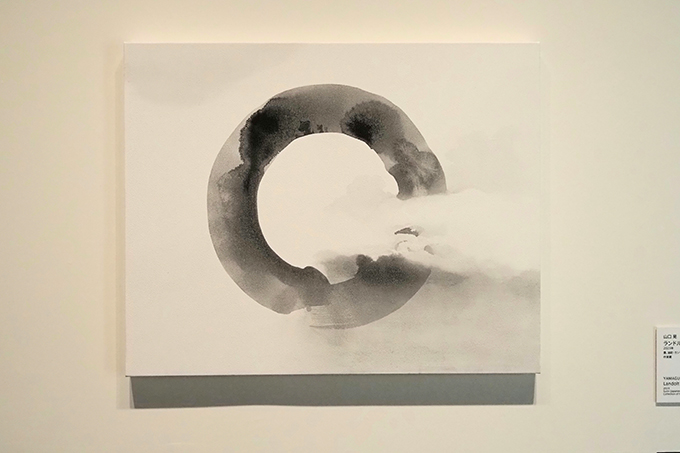

第5室《アウトライン アナグラム》は、山水画を舞台の書き割りのように人のサイズで立体化したインスタレーション。と、その前に用意された部屋が山口さん自身の過去の体験を再現した《モスキートルーム》だ。白く、明るい部屋で飛蚊症による眼球の丸みを認識しながら、普段の身体感覚が消えるまでじっと待つと、丸い球体の中にいる10㎝ほどの自分に気付く。

「人は見たところに瞬時に自分の身を置くことができます。瞬時に身を置くことは身体感覚の不確かさによって担保されています。《モスキートルーム》で丸い球体のなかの10㎝ほどの大きさの自分を感じ『俺、ここにいる』と気付く。また少し動くと、普段の自分の大きさに戻る。全ての絵を見るときにはそれが起こっているし、風景を見ても私たちは自分の身体を抜けたり、戻ったりを体験しているのではと思うのです」

※この作品の右手には、《モスキートルーム》の入口がある。

山水画中の人物は小さい。《モスキートルーム》での「球のなかの10cmの私」は、《アウトライン アナグラム》における鑑賞者そのものだ。光を抑えた場所に身を置き、「いま、ここにいる自分」に集中していると、初めは見えなかったものが次々起きあがってくるだろう。「色がないことで人の感度は上がり、濃淡や線というプリミティブな絵の要素が感じられる。絵を見ることは意味を読み解く脳髄のほんの一部の行為ではなく、全身体験です。雪舟はそれを今において紐解くものなのです」

先達に学び、新しい光を見る―日本の近代絵画

日本は近代を接続し損なっている、いわんや近代絵画をや。

展覧会では、山口さんが高校時代から今日まで考え続けてきたテーマも提示された。教科書で読み影響を受けた中村光夫氏の評論「『移動』の時代」には、次のようなこと記されていた。――伝達方法の発展で世界の等質化が進むなか、日本では明治以降、外来物の移入速度が飛躍的に早まり、現在も続いている。本来、文化は自然に醸成され、内部の相克を経て次世代へ引き継がれていくべきが、新様式が外から押し寄せる結果、前の様式が何の成果も残さないまま消えていく。移動の連続なのではないか。

会場の最後の第8室「日本という淀み」には、近代日本洋画の浅井忠、黒田清輝の作品が並ぶ。「浅井しかり、黒田しかり、真摯に学ぶ姿勢が浮薄な流行の後追いとほぼイコールとなり、後の世代に生き埋めにされてきた。そんななかで、黒田の《鉄砲百合》には、彼がどうしても絵が描きたくなって転んだ、瑞々しい一面が現れています。先達に憧れ、それを自分流に誤読をし、憧れと未生の部分を実現していく。それがあるべき姿だと思います」。内から湧き上がる、自らの「サンサシオン」に自覚的になり、歩みを進めることを作家は私たちに問い、強く促している。