アフターコロナの遠距離現在

イメージの断片から、彼方のあなたを想像できるか。

「遠距離現在 Universal / Remote」が、国立新美術館にて2024年6月3日(月)まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

新型コロナウイルス。その体験は、のちに振り返って「同時代を生きた」と呼べるほど大きな事象だった。パンデミックが世界で猛威を振るい、従来の日常は一変した。非日常を前に、私たちは戸惑いを感じながらも新しい生活様式に適応し、マスクを着用し、自粛生活を続けた。目に見えないウイルスに脅かされながらも、オンラインを軸とした社会活動は止まらず、一方で、多くの飲食店や宿泊業を大きな打撃を受け、リアルな交流、余暇は制限された。

国立新美術館の5年ぶりの自主企画「遠距離現在 Universal / Remote」が、6月3日(月)まで開催されている。井田大介、徐冰(シュ・ビン)、トレヴァー・パグレン、ジョルジ・ガゴ・ガゴシツェ+ヒト・シュタイエル+ミロス・トラキロヴィチ、地主麻衣子、ティナ・エングホフ、チャ・ジェミン、エヴァン・ロス、木浦奈津子の8名と1組による作品が展示される。アフターコロナの世界における、スマートデバイスの普及、オーバーツーリズム、生産コストと環境負担の途上国への転嫁、情報格差など、グローバルな移動に伴う問題を考えさせる、示唆に富んだ内容となっている。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「遠距離現在 Universal / Remote」

開催美術館:国立新美術館

開催期間:2024年3月6日(水)〜6月3日(月)

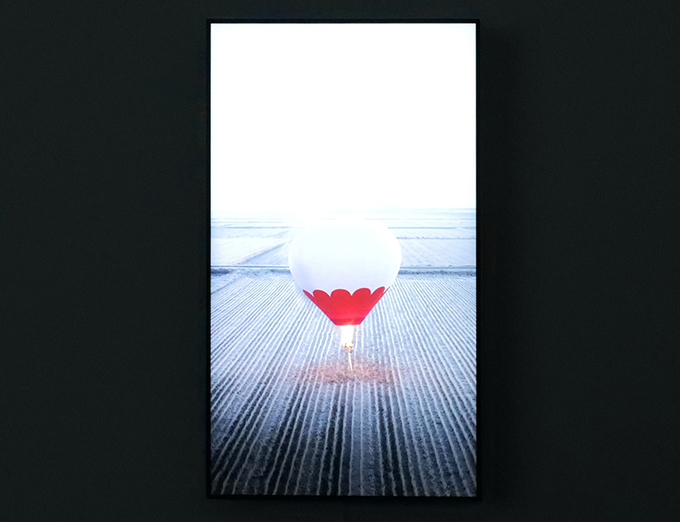

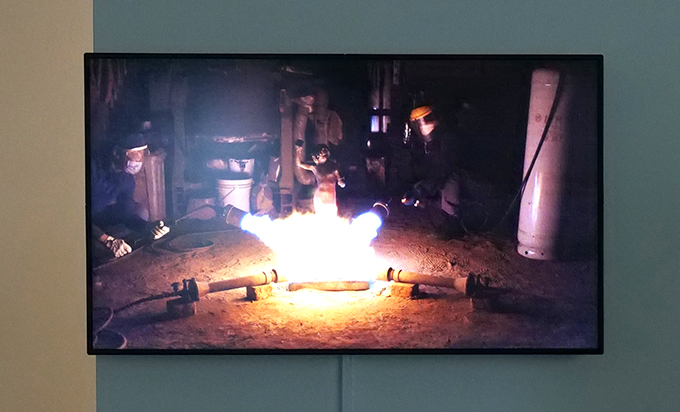

ちらちらと揺れる火。炎上と隣り合わせの飛行

展示室に入ると、まず焼け焦げた物体に目を奪われる。さらに進むと、広い展示室で3つの映像作品が流れている。縦画面で撮影された映像の中で、気球が上昇しようとしている。下方でバーナーの火がチラチラと光る。別の壁には、ふわりと空を飛行し、旋回し続ける紙飛行機。落ちていくようで、高度を保ち続ける。そして、バーナーで火をかけられ、オレンジ色の強い光を見せる彫刻。

「上昇」「飛行」「落下」。井田大介は、「日常生活や社会システムの中に隠れている、当たり前に消費されているルールや慣習」から「構造を引っ張り出して彫刻を行う」ことを制作の指針に据えている。これらの映像作品もまた、一つの社会彫刻として発表されている。

入り口に意味深に置かれた物体は、《イカロス》の中で燃えていた気球の火カゴだ。翼のない存在が空を飛ぶには、火のエネルギーが必要となる。飛行と燃焼が隣り合わせであることを知らしめられる。

3作から浮かび上がるキーワードは何だろう。火は何を意味するのか?SNSの炎上?それとも戦火だろうか。

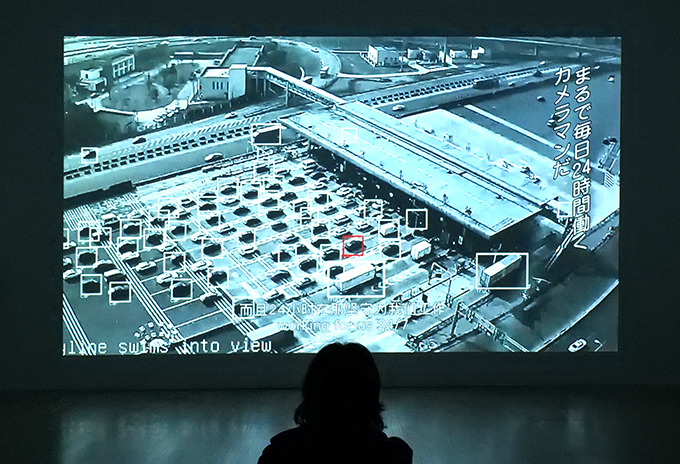

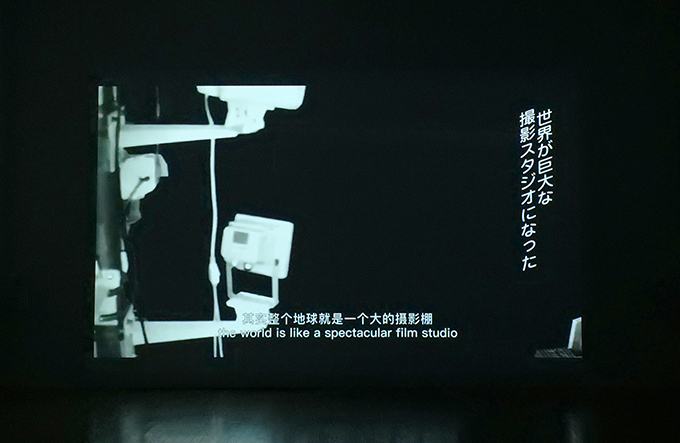

監視社会の現況。演技のない映像が見せる、神の視点のドラマ

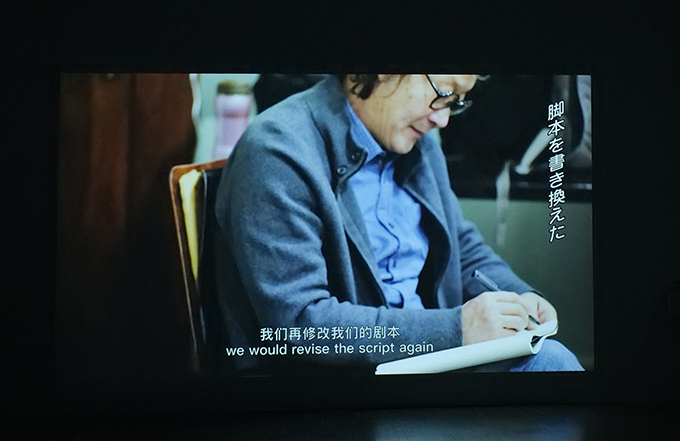

監視カメラの映像のみで制作された徐冰(シュ・ビン)の映画《とんぼの眼》。本展では本編とメイキング映像が上映されている。本編は、2017年の東京フィルメックスで二度上映された。当時のインタビューによると、「カメラマンもヒロインも存在しない、監視カメラによる映画を撮ってみたい」という思いから構想が始まったようだ。簡単な脚本は用意したそうだが、監視カメラ以外の映像は一切使わないと決めて、幾度も内容を変えていった。11,000時間に及ぶ映像を編集したという。

「(監視カメラは)まるで毎日24時間働くカメラマンだ」

「精神的あるいは魂的な領域のものは物質的な身体よりはるかに豊かである」

監視カメラの映像のみで構成された本作は、恋愛映画として展開されるが、当然ながら出演者は一切カメラを意識していない。演技、演出なしで展開されるストーリー。まさに、SNSのプロフィール画像や広告画像を表とするなら、人々の裏の姿、私生活が切り取られながら、物語として構成されていく。映像はかなり精彩であり、個人を容易に識別しているのには驚かされる。

本作は、監視社会への警鐘はもとより、人々が普段見えているもの、見えていないものの差異を明らかにする力を持つと感じる。監視カメラの視点は、神の視点とも呼べる。人々の愚かさも美しさもひっくるめて俯瞰できる貴重な映像体験を堪能してほしい。

「世界が巨大な撮影スタジオになった」

海底に潜り、とらえた監視の目

私たちの行動は、街中だけでなく、ネットワーク上でも監視されている。2013年、エドワード・スノーデンがアメリカ国家安全保障局(NSA)による国民の監視をリークし、世間を驚愕させた。これを受け、監視をテーマとした作品を発表していたトレヴァー・パグレンは、盗聴を目的に、NSAにより海底に張り巡らされた光ファイバーのケーブルをカメラでとらえる。監視の目が眠るその海は、皮肉にもとても穏やかで美しい。海底に引かれたケーブルは、砂をかぶり、ところどころ海藻が絡みついている。データで整然と構築されたインターネットの世界とは対極的だ。だからこそ、物理的に存在するケーブルは、監視者の存在を生々しく伝える。スマート社会の利便性を享受する一方、その裏側に潜む、監視という代償を実感させられる。

(右)トレヴァー・パグレン《米国家安全保障局(NSA)が盗聴している海底ケーブル、北太平洋》2016年

検索すれば知りたい物のイメージが見つかる現代。インターネット上にはイメージがあふれている。そのため、日常で見えないものには想像が及びがたい。あるいは想像する余裕もないほど、情報の洪水に溺れてしまうこともある。トレヴァー・パグレンの作品に圧倒されるのは、日常生活では見えない存在、ここでは物理的なファイバーケーブルを果敢にとらえた点だ。海底の写真を撮影するため、トレヴァー・パグレンはダイビングの資格を取得したという。PCの画面越し、カフェやリビングで監視に異を唱えるのは簡単だ。足を使い、自分の目で真実を探り当てる人はどれだけいるだろう。

AIが結ぶ虚像の生々しさ

さらに、トレヴァー・パグレンの《幻覚》シリーズも興味深い。一見写真のようで、よく見ると色や造形が少しおかしい。AIが生成した画像が展示されている。

トレヴァー・パグレンは、物や人、空間などを識別するための「トレーニング・セット」を作成しAIを学習させた。AIによる画像生成は、識別器と生成機という2つのAIにより成される。識別器はトレヴァー・パグレンが用意したフロイトやダンテなどの哲学、文学など多様なテーマを学習する。本展では、生成機が生み出す画像を、識別器が本物か偽物か検証する訓練中に生まれた画像が展示されている。トレヴァー・パグレンは識別器を騙すために、偽物の画像を生成し続けた。憂鬱なイメージを学習した識別器は目をくらませ、幻覚のような虚像を呈している。現実に存在しない色や存在のいびつさは不可思議でありながら、どこかリアルで、魔術的な魅力を放つ。時に、虚像は実像よりも強い力を放つのかもしれない。

(中央)トレヴァー・パグレン《吸血鬼(コーパス:資本主義の怪物)、敵対的に進化した幻覚》2017年

(右)トレヴァー・パグレン《軍人のいない戦争(コーパス:目の機械)、敵対的に進化した幻覚》2017年

(中央)トレヴァー・パグレン《虹(コーパス:前兆と前触れ)、敵対的に進化した幻覚》2017年

(右)トレヴァー・パグレン《ポルノ(コーパス:人間)、敵対的に進化した幻覚》2017年

(右)トレヴァー・パグレン《トルネード(コーパス:地獄の領域)、敵対的に進化した幻覚》2017年

穴を巡る対話。地底に下りた存在は救出されるか、忘却されるか

地主麻衣子は、絵画や文筆作品、映像作品などを制作している。今回上映されている《遠いデュエット》は、地主麻衣子が心の恋人とする世界的文豪ロベルト・ボラーニョの著作『野生の探偵たち』の構造をたどった旅が描かれる。ボラーニョはチリに生まれ、1973年の軍事クーデター勃発後、メキシコ、スペインに移り住み、海が美しい街ブラーナスで亡くなった。

ボラーニョの遺灰がまかれたというブラーナスの海

映像は、地主麻衣子の語りにより展開され、鑑賞者に優しく話しかけるような語り口は、どこか夢想的な浮遊感を漂わせる。作品は5章で構成され、4章の「穴」に長い時間が取られている。スペイン・ガリシア地方が舞台の「穴」にまつわる物語をガリシア出身の女性が朗読する。ガリシア地方で「悪魔の口」と恐れられている穴に落ちた子供に関するエピソードが読み上げられる。「穴」に関して、地主麻衣子とガリシア出身の女性の間で交わされる会話が興味深い。地主麻衣子は女性に聞く。

「もし私がボラーニョの穴の話を用いて日本人について何か書くとしたら、日本人は穴を見たことを忘れてしまうと思うんです。人々は穴を恐れ、そこに下りたくないから、穴のことを忘れるか、もしくは忘れようとするんです。スペイン人もこんな風に考えると思いますか?」

「でも、意味がわからないな。穴のことを忘れようとする?どういうこと?そこには穴があるのに。そういう状況を想像できない。」

「これはメタファーなんです。メタファーについて話しています。」

「そんなふうに一般化できるのかわからない。」

「日本人」とは誰なのか。もちろん、大部分かどうかはわからないが、地主麻衣子が指摘する「穴を忘れる日本人」は存在するのだろう。しかし、ガリシア出身の女性が語る「一般化できるのかわからない」という言葉は至極真っ当で、鑑賞者によっては安心させられるのではないか。「日本人」とは誰だろう。個々の感性の多様さを、もとより信じられないのであれば、「日本人」が「穴を下りる」未来は遠ざかる一方と言えないだろうか。

どこか張り詰めた空気の中で、ガリシア人の女性は話の軌道をずらすように、穴について自分の考えを述べる。この語りが示唆に富んでいる。

「穴を取り囲むことは、私たちが穴を感じる一つの方法なの」

しかし、会話は続かない。地主麻衣子は途中、「うーん、正確にはわからない。」と答え、さらに続く言葉を受け止め、最終的に「わかりました。ありがとう」と答える。

会話の内容は、ぜひ展示室へ足を運んで聞いてみてほしい。さして懇意とは言えない2人の会話、奇妙な間、取り繕うような空気感はその場にいるような臨場感を生んでいる。彫刻のような顔をした女性の微妙に微笑む表情が、鑑賞者の脳裏に残される。

最終章。暗転の中、地主麻衣子のモノローグが続き、穴をテーマとした自作の物語が語られる。地主麻衣子は咳き込んでいる。この咳き込みも、現在では一つの意味を持ち、鑑賞者に迫ってくる。

デンマークにおける孤独死。電話を切った後の表情、生活に思いを馳せられるか

地主麻衣子の指摘を受けるように、忘れ去られた死者を写真に収めたのが、ティナ・エングホフの《心当たりあるご親族へ》シリーズだ。デンマークで孤独死した人々の部屋の様子を収めた写真が整然と展示されている。デンマークの部屋の壁はカラフルで、家具もデザイン的でおしゃれだ。しかし、一見、明るいトーンに見える写真も、じっと見入ると、住人の不在を生々しく伝えてくる。この写真を日本に置き換えてみると、また異なる趣を見せるだろう。

〈心当たりあるご親族へ〉とは、どこか親族を咎めるようなタイトルだが、親族ばかりでなく、孤独死は社会構造に起因した問題だ。加えて、現代人の意識も大きく影響している。途方もない距離を越えてつながれるSNSやオンライン電話で見せるポジティブなイメージは、実在する人物像を遠ざけていないか。電話を切った後、相手の表情を想像できているか。「きっと幸せに暮らしている」という、楽観的な認識が下地になっていないか。そんな問いが投げかけられている心地がする。

(右)ティナ・エングホフ《心当たりあるご親族へ——女性、美スペビャー病院で2002年9月19日に死去》2004年

ノーブランドのブランド化?「バレンシアガ方式」に翻弄される消費者

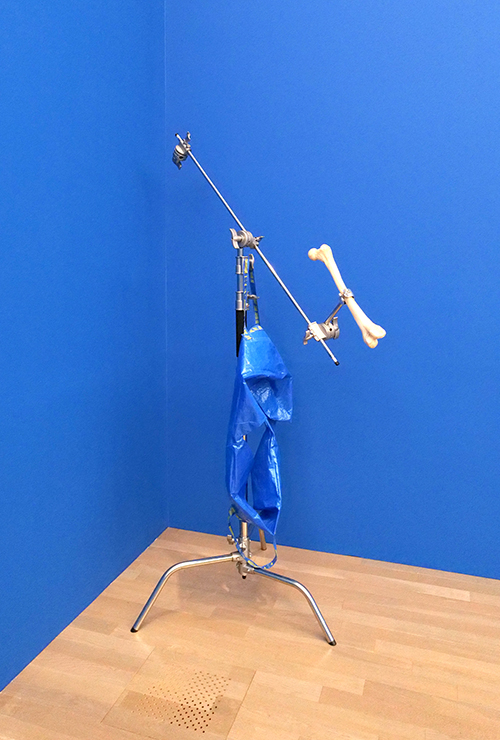

ジョルジ・ガゴ・ガゴシツェ、ヒト・シュタイエル、ミロス・トラキロヴィチによる《ミッション完了:ベランシージ》は、多彩なイメージと、身振り手振りを用いた小気味よいプレゼンテーションで展開されるインスタレーション作品だ。ファッションブランド「BALENCIAGA」の誕生から今日までの歩み、商品、マーケティング手法などを紹介しながら、ブランドと権力、政治家のイメージ利用、模倣の問題などを指摘していく。「ブランドの付け足しやノーブランドのブランド化」を「バレンシアガ方式」と呼ぶとし、プレゼンは展開される。

BALENCIAGAが2017年にIKEAと酷似した青いバッグを発売し、話題になった。その後、BALENCIAGAとスペルが類似したBELANCIEGE(ベランシージ)と名がつくシューズが誕生する。プレゼンターは、ベランシージが支持される理由や、実用性をユニークな発想で語りだす。ブランドの価値が確立すると、同時に「〜っぽい」という感覚が生まれていく。それはいつしか、一つのブランドとなる。そこへ製造側は目をつけ、「〜っぽい」商品を開発する。消費者は従順にも「〜っぽい」アイテムにさえ魅力を覚える。これはBALENCIAGAに限ったことではない。

何を信じるのか。巧みなプレゼンはいつしか虚構も交えられ、突飛な策略を暴くような展開も見せる。だが、センセーショナルな指摘は、その直後すぐ否定される。観客は一瞬信じかかり、覆されて戸惑う。そもそも、この作品自体が何かの模倣のようだ。スタジアム風の椅子に座り、3つのスクリーンに向かい合い、いつしか澱みないプレゼンに引き込まれている。片隅に設置される羽や骨、IKEAのバッグを用いたアンテナにも着目したい。

どこかで見た景色。人々の集合意識を可視化するような心の原風景

本展で、唯一デジタルデバイスを介さずに制作された作品が木浦奈津子の風景画だ。2014年から2023年の新作まで、約10年の風景画《うみ》《こうえん》《やま》などが展示されている。日常の景色でありながら、どこか夢のような、絵本の中のような、寓話性のある風景が広がる。その多くの作品には光が差し込んでいて、温かな生命力を感じさせる。

木浦奈津子は、自身の生活圏で心に触れた風景を、まずは写真に収める。その後、ドローイングを重ねて気持ちを高め、油絵を数時間で描き上げるのだという。作品を見つめていると、その筆の速さ、迷いのなさを感じ取ることができる。筆が早い作家の作品は特有の気迫を見せることが多いが、木浦奈津子の作品は穏やかな空気を醸している点は興味深い。作品にディテールの描き込みはなく、人物は影となり、あくまで簡略化された世界は匿名性を帯びる。観る者の心の原風景にアクセスし、集合意識に通じていく。

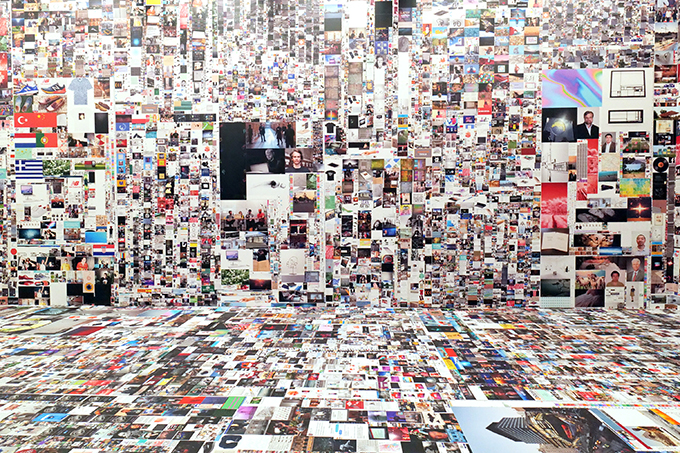

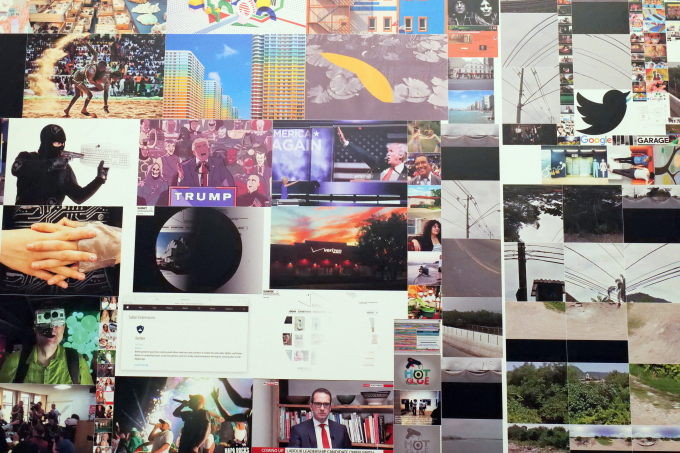

データの洪水。不可視の無数の画像データが眠るスマートデバイス

一面に広がる画像の数々。おそらく、多くの鑑賞者がスマホを手にする展示空間だろう。エヴァン・ロスの《あなたが生まれてから》。この作品には、エヴァン・ロスに次女が生まれた2016年6月29日以降、作家のコンピュータにキャッシュされた画像が用いられている。これらの画像は取捨選択されたり序列されたりせず、無作為に敷き詰められている。過去に閲覧したであろうページに存在するサムネイル画像や広告画像、中にはページ内にあるのみで、目に触れていないバナーもあるだろう。記録システムを通じ、膨大な画像で形成された空間。システムがユーザーの行動を追いかけた監視の形跡とも見ることができる。

インターネット上で量産されているデータは物理的な実体を持たないものの、これだけの量を浴びせられると、いかにも非生産的に見える。日本においても、Webマーケティング業界は変わらず活況だが、検索エンジンやSNSのアルゴリズムの評価を得るために類似した施策の中でしのぎを削っている印象が強い。例えばキーワード検索をした際、大して差異のない記事が並んでいるのを見たことがある人は多いだろう。運営元がほしいのは、ユーザーの訪問だ。そのためには、すでにインターネット上に存在する情報を何度でも焼き直す。しかしユーザーにとっては、分別整理されずに雑然と山積したページから、欲しい情報を得るのは大きな負担となる。そもそも美しくない。

無作為に並ぶ膨大な画像は圧巻だが、その全てに目を通す人はおそらくいない。全体は見えるが、個をとらえきれない。いつしか、全体は自分を覆い尽くしている。没入型というと聞こえはいいが、現代を襲うデータの洪水を、巧みに視覚化した空間だと言えるだろう。

過重労働、混沌の上に成り立つネットワーク ケーブルを捨てた先には

最後の展示室では、チャ・ジェミンの《迷宮とクロマキー》が上映されている。ネットワークは年を追うごとにアクセスポイントを増やし、利便性を高めているが、その普及も誰かの労働の上に成り立っている。電柱に登り、通信ケーブルを設置しようとする作業員。機器から伸びるケーブル。細かく動く指先。働く手が強調される。作業員はケーブルを抱えて狭い路地の上にケーブルを落とし、道中にケーブルを引いていく。ケーブルはどこまで続くのか。その長さを強調するかのように、男は路地を進み続ける。スマートさとは対照的な路地の混沌。混沌の上に成り立つネットワークを可視化するように、ケーブルは引かれていく。

韓国では、エッセンシャルワーカーとして働くネットワークの設置員の過重労働が問題視されている。本作は、2013年8月に500名余りのケーブル配線の下請け労働者が、発注側の金融会社に対し労働搾取に対してストライキを行った際に発表された。チャ・ジェミンはケーブルを設置する非正規労働者13名にインタビューを行い、冊子を配布している。

ケーブルを引き切ると、男はそのまま立ち去る。道に張り巡らされたケーブル、落とされたケーブルの先端は、ネットワークの混沌と有限を思わせる。

コロナ禍の非日常を振り返り、未来を見据えるきっかけを得られる展覧会

興味深いことに、展示作品の多くは、新型コロナウイルス感染拡大以前に制作されている。新型コロナウイルスとともに生きた数年間は、本展の作品群が問う問題に対し、各々が答えを導き出す恰好の時間だった。しかし、答えは出たのだろうか。

社会は絶えず動き続ける。コロナも過去になる。現代は止まることを許さない。「経済を止めるな」。咀嚼する時間などないから、目の前の事象に脊髄反射的に対応していく。遠い、彼方の存在は、最後に見た風景のままアップデートされずに、想像する余白もなく、世の中を生きていく。ただ働く。ただ予定をこなす。違和感や恐れ、見えないものは置き去りにして。コロナ禍において、こうした社会の側面も明らかになったと感じている。一度立ち止まる機会を得た私たちは、これらの問題がなし崩しとなっていくのを静観していては勿体ないかもしれない。

「あの経験は何だったのか」

リモート。個と全体。監視社会。スマートデバイスとデータ。不可視の存在。普段はなかなか目を向ける機会のない事象も、作品を通じてなら、有機的で発展的な思索に耽ることができるかもしれない。現代の距離、不在を視覚化する作品の数々に触れながら、過去、現在、未来を見つめてみてはいかがだろうか。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 美術館情報

- 国立新美術館|The National Art Center, Tokyo

106-8558 東京都港区六本木7-22-2

開館時間:10:00〜18:00(最終入館時間 17:30)

休館日: 火曜日 ※ただし4月30日(火)は開館