絶対的な大自然の存在感と生命力。

「休雪白」をまとった《エル キャピタン》という茶碗

構成・文 藤野淑恵

360年の伝統を継承しながら革新を起こす。

十三代三輪休雪の萩焼の世界と

至高の日本美術とのコラボレーション

小さな島々を望む日本海の風光明媚な海岸線と、緑深い山々に囲まれた城下町、萩。数々の幕末小説の舞台となり、吉田松陰、高杉晋作の出身地としても知られるが、茶人好みの茶碗として「一楽、二萩、三唐津」と称され、お茶を嗜む人にとっては「萩」とはすなわち「萩焼」でもあるだろう。その萩焼を代表する窯元のひとつである三輪窯が、藩主毛利氏の御用窯として開窯したのは1663年。そこから19年後、初代三輪休雪(みわきゅうせつ)は1682年に藩から現在の地を与えられ、三輪窯は以来360年にわたりこの地を拠点としている。現当主は、2019年に襲名した十三代三輪休雪。ヨセミテ渓谷にそびえ立つ花崗岩の一枚岩の名を冠した《エル キャピタン》のシリーズはその代表作のひとつだ。

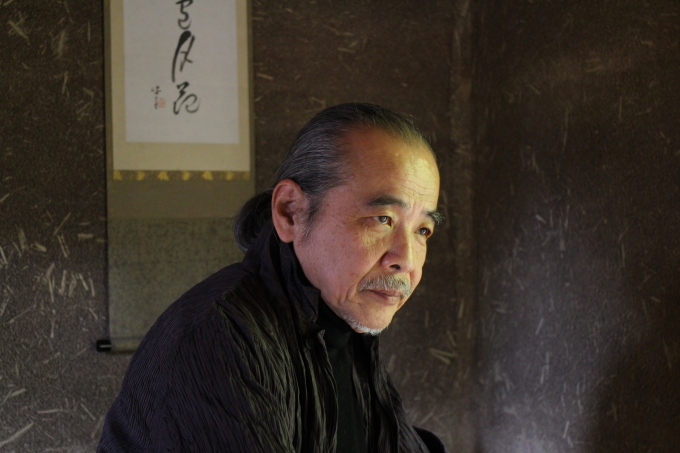

十三代三輪休雪(本名・和彦)

1951年、三輪壽雪(じゅせつ 十一代休雪)の三男に生まれる。1975年、米国サンフランシスコに留学。1981年に帰国し不走庵 三輪窯にて作陶に入る。1984年、現代の陶芸II 「いま、大きなやきものに何が見えるか」展(山口県立美術館)でのデビュー作《DEAD END》や1987年に発表した《恒久破壊》(東京 ギャラリー上田)など、「土」の持つエネルギーを表現した、現代アート的なスケール感の作品で注目される。2019年、兄の三輪龍氣生(りゅうきしょう 十二代休雪)の跡をうけ襲名。

静岡県熱海市のMOA美術館で先頃開催された「特別展 十三代三輪休雪 茶の湯の造形」は、内田篤呉館長のキュレーションにより同館が所蔵する新旧のコレクションと十三代三輪休雪の茶陶作品を組み合わせたもので、新たな美的空間を創造する貴重な試みとなった。

《ウォーターフォール》 千住 博 1997年

《花冠 銘 宝船》 十三代三輪休雪 2012年 個人蔵

写真=タカオカ邦彦

1500年以上経過した屋久杉を床とした杉本博司の意匠設計による展示ケースの中央に設えられた花器《花冠 銘 宝船》。十三代休雪は「小さな花にもその生命力には感動するものがある。花器を造るときでも、使い勝手の良さやきれいさだけでは申し訳ない。大地の一片を創らなければ」と語る。地面からすっくと伸び立っているかのような力強い花器と、千住博の代表作《ウォーターフォール》との取り合わせには、自然界の生命力と圧倒的なオーラが漲る。

《十一面観音立像》重要文化財 奈良時代 8世紀

《福》十三代三輪休雪 2023年 個人蔵

《海景 -ATAMI-》杉本 博司 1997年 個人蔵

写真=タカオカ邦彦

昨今の世界を取り巻く情勢の中で、人々が幸せになることを願う気持ちを表現したという《福》と、平安時代に人々の幸せを祈るために作られた《十一面観音立像》、穏やかな海が広がる杉本博司の《海景 熱海》との3作品のコラボレーションは、世界の安寧への願いと祈りそのものとして目に映った。

「美術品が最も美しく映える空間で永く愛されてきた日本美術の名品を見る」というコンセプトのもと、新素材研究所の発案により2017年にリニューアルオープンしたMOA美術館。白を基調としたやわらかな光に包まれた同館の展示スペースは、十三代三輪休雪のコンテンポラリーな造形美が映える最高のステージとなった。

重要無形文化財保持者である漆芸作家、室瀬和美の《時空》II〜Ⅴ 2019年 個人蔵

《雪嶺》2022年《エル キャピタン》2019年 《白き地の詩》 2014年 個人蔵 十三代三輪休雪

写真=タカオカ邦彦

同館正面玄関の、高さ4メートルを超える赤と黒の漆塗の扉の作者でもある人間国宝の室瀬和美の漆芸作品や、中国南宋時代の力強い墨跡など、同館だからこそ可能な至高の日本美術の名品との競演は、十三代三輪休雪の萩焼の世界と魅力を一層際立たせた。

古愚禅師墨蹟《是仏》二大字 古愚禅師 中国 宋〜元時代13〜14世紀

無準師範墨蹟《雲帰》二大字 無準師範 重要文化財 中国 南宋時代13世紀

左より《淵坐》2018年 、《淵淵 銘 まほろば》2019年、《エル キャピタン》2019年、《雪嶺》2019年 個人蔵 十三代三輪休雪

写真=タカオカ邦彦

大道土(山口県防府市)、見島土(萩市沖合の見島)、金峯土(萩市郊外)など、地元の土によって作陶されている《エル キャピタン》だが、《寧》や《淵淵》などの作品には、奈良薬師寺より譲り受けた土(東塔の基礎をやり直すために2009年に掘り出されたもの)が使われている。これらの茶碗に加え、十三代を襲名する際に始めたシリーズ《雪嶺》の花器や水指など、三輪休雪を代表する茶陶の数々が一同に展示された第6室では、仄暗い会場の中に「休雪白」が柔らかに浮かび上がるという、モノトーンの美の世界が広がっていた。

第6室、《エル キャピタン》《寧》《淵淵》《雪嶺》などの展示風景

写真=タカオカ邦彦

真っ黒な藁灰釉から生まれる真っ白な「休雪白」。

刀で土塊を切り落とす独自の作陶から生まれる

唯一無二の器《エル キャピタン》

「休雪白」と呼ばれる白は、十三代の叔父にあたる十代三輪休雪が生み出した三輪窯の代名詞だ。展覧会を締めくくる最後の部屋では、《エル キャピタン》の作陶を追う動画が上演された。それは、萩市の不走庵三輪窯を訪ねた際に十三代から直接聞いた作陶方法が、リアルな風景として目の前に立ち現れたかのような鮮やかな映像だった。地元の農家3万坪分の田圃でお米の収穫後に刈り取られた稲藁から作る真っ黒な藁灰釉をかけた器が、登り窯で焼かれた後に真っ白な「休雪白」の器となっている様子は、まるでマジックのようだ。ろくろではなく、刀を用いて土塊を斬るという成形方法は、父の十一代三輪休雪から譲り受けたものという。

日本を巡回した日本工芸会陶芸部会50周年記念展「未来へつなぐ陶芸―伝統工芸のチカラ展」が山口県立萩美術館・浦上記念館で開催された2022年夏、筆者は萩市椿東にある不走庵三輪窯を訪ねた。「まずは、一服どうぞ」と案内された不走庵三輪窯の広間には、雪山を名乗った八代が三条実美公から贈られた「不走時流」の揮毫がかかる。「明治の時代となり毛利家の御用窯だった私共に藩からのサポートが一切なくなったわけです。大変な時代となっても時流に流されずやるべきことを見失わないように。やるべきことをやるように」との戒めの言葉としていただいた文言です。これを十代休雪は家訓として、以来三輪窯を『不走庵』と号しました」(十三代休雪)。

雪を被った岩肌から土が顔を覗かせた、自然の姿そのままの茶碗―――美術館の展示会場に並ぶ他のどの茶碗とも異なる、そんな《エル キャピタン》から、目が離せなかった。萩の銘菓である光國の夏みかんのお菓子に続いて、目の前に供された《エル キャピタン》は、彫刻のような面持ちでありながらも手にしっくりと馴染み、大地の温もりを感じる茶碗だった。「角っこの飲みやすいところから飲んでみてください。意外と飲めるでしょう?」(十三代休雪)。抹茶の緑と器の白のコントラストの鮮やかさは、眼福そのものだ。その日、床の間には、杉本博司の《劇場》シリーズが掛けられていた。「床の間に私の好きなアンディ・ウォーホルの《マリリン・モンロー》と古い道具と合わせることもあります」。十三代のお話に耳を傾けながら《エル キャピタン》でお茶を―――得難く贅沢な時間となった。

原点は若き日に出会った抽象表現主義。

FRIEZE SEOUL にも出展した十三代三輪休雪の

これからの展開に注目が集まる

現代アートの彫塑作品のような《エル キャピタン》が、伝統ある萩焼の窯元十三代の手によっていかに誕生したのか。―――その原点は、若き日の美術作品との衝撃的な出会いにあった。「1964年、東京オリンピックの年に迎えた中学1年の夏休み、兄(十二代)に連れられて東京国立近代美術館の『現代国際陶芸展』に行きました。当時は名前も知らなかったアメリカの現代陶芸作家ピーター・ヴォーコスや、イタリアのルーチョ・フォンタナの作品に圧倒され、さらに高校2年のとき、竹橋に移った同館で開催された『現代陶芸展』でのジョン・メイソンの作品との出会いに、大いなる刺激を受けました」(十三代休雪)。

それを契機に渡米を決意し、サンフランシスコ・アート・インスティチュートに留学。「抽象表現主義の作家としても活躍していたヴォーコスのスタジオなど、当時一番勢いのあったアーティストの制作現場に触れ、見るもの全てに刺激を受けました」と語る。サンフランシスコを拠点に車であちらこちらに旅を重ねた中で出会った忘れられない景色のひとつが、ヨセミテ国立公園にそびえ立つ花崗岩の一枚岩、エル・キャピタンだ。「大陸ならではのおおらかな自然から発せられる、莫大なエネルギーと包容力に感動しました。作家として1ミリでもその魅力に近づきたい、と」(十三代休雪)。その思いが時を経て《エル キャピタン》誕生へと繋がった。

写真=村上明秀

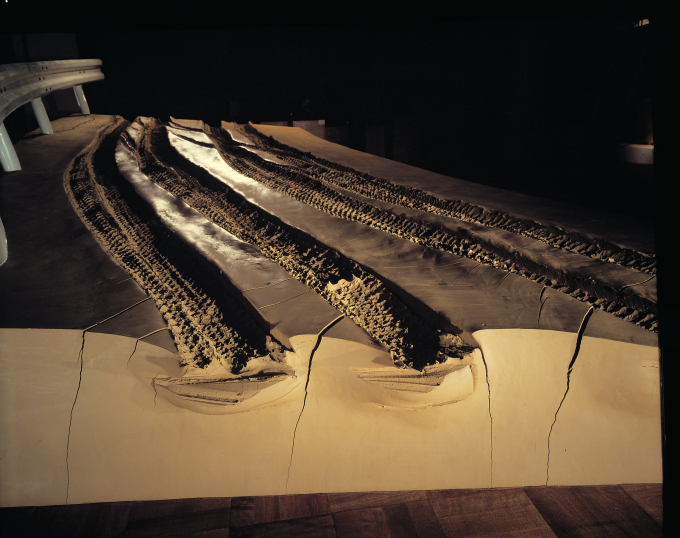

1981年の冬に帰国後、アメリカでの経験と萩での生活のギャップに戸惑う日々を経て、1948年に山口県立美術館で発表したのが、伝説的なデビュー作《DEAD END》だ。「 “とにかく何をやってもいい”という美術館の言質を得て、展示室に40トンの粘土を運び込んで道路を作り、そこに本物のガードレールもつけ、さらにその上をジープとバイクで実際に走ったんです」(十三代休雪)。十三代が見せてくれたiPadには、バイクで土の上を走る《DEAD END》の制作風景の画像があった。

「制作の数年前、豪雨で浸水した知人の家に兄と片付けのボランティアに行きました。その時に目にした、泥土に呑み込まれた惨状、その惨状を作った泥水が引いてきたときに表れた、道路の縁石に溜まったクリーム状の泥の様子、そしてその泥が乾き始めたときに入った亀裂の美しさ―――心に残っていたそのコントラストが創作のきっかけとなりました」(十三代休雪)。インスタレーションに使用したのは、萩焼の土である大道土だ。「なんてもったいないことを!」とのお叱りも受けたが、「生の土ですから、展示が終われば土を砕いて持ち帰って作陶に使い、リサイクルできる。SDGsの先駆けですね」と笑う。当時はまだ意識されていなかった今日的な視点さえ有していた若き日。「《DEAD END》を発表後は吹っ切れて怖いものはなくなった」と振り返る。

焼いている間に入ったひびの部分をフェラーリの赤と黒の塗料で継いだ。

《阿吽》2006年 三輪和彦(現十三代三輪休雪) 写真=田中学而

三輪窯のダイナミックなクリエイティビティは、十三代に始まったものではない。「休雪白」を世に送り出した叔父、十代。その「休雪白」を使い込み洗練させ、萩焼の歴史に類をみない、ろくろを使わない作品や鬼萩と呼ばれる作品を制作した父、十一代。現在、岐阜県美術館で開催中の展覧会「走泥社再考 前衛陶芸が生まれた時代」にも作品が出展されている長兄・三輪龍氣生(十二代)の芸術性の高い前衛も広く知られるところだ。「亡くなった次兄も個性的なこともやっていたので、私は独創的な活動をする人に囲まれていたわけです。私も、私独自のものを目指すということが自然と身についていきました」(MOA美術館「美の友」インタビューより)

2023年9月に開催された世界的なアートフェア、FRIEZE SEOUL。日本を代表する現代アートギャラリーのひとつである KOSAKU KANECHIKA のブースでは、桑田卓郎や舘鼻則孝などの気鋭の作家の作品とともに、十三代三輪休雪の《エル キャピタン》が出展された。三輪作品はこれまでに何度か韓国で紹介されているが、《エル キャピタン》の展示は初。日本からを含め、多くの問い合わせを得たという。取り扱い作家の展覧会が山口県立萩美術館・浦上記念館で開催される折に知己を得て、萩に赴く機会に十三代休雪と交流を重ねてきた代表の金近幸作は「同世代の作家を中心に展覧会を企画してきたが、三輪さんのようなキャリアのある作家の展覧会を企画したかった。現代美術のギャラリーでの発表ということもあり、より彫刻的な《エル キャピタン》からスタートしたが、新たな展開を一緒に作って行きたい」と語る。

2024年1月に東京のKOSAKU KANECHIKAで開催されるグループ展でも《エル キャピタン》が出品される。また、山口県立萩美術館・浦上記念館で開催中の「十三代三輪休雪の陶」では、《エル キャピタン》に加え、十三代が自らの身体を使って土と交わり、格闘し続けた生きた証と称される《恒久破壊Ⅰ》(1987年山口県立萩美術館・浦上記念館蔵)をはじめ、土が根源的に秘めているエネルギーを最大限に引き出した十三代休雪の作品に触れることができる。同館には三輪龍氣生(十二代)の作品も多数常設展示されている。

《恒久破壊Ⅰ》(1987年山口県立萩美術館・浦上記念館蔵)

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「十三代三輪休雪の陶」

開催美術館:山口県立萩美術館・浦上記念館

開催期間:2023年12月12日(火)〜2024年6月23日(日)

十三代の父である十一代の制作風景を、公開中の文化遺産オンラインに工芸技術記録映画「萩焼-十一代三輪休雪の鬼萩-」 で見ることができる。十一代が代表作「鬼萩」を世に送ったのは75歳を超えてからという。

「古典と称されるものの中に素晴らしいものがあるのは間違いないが、ただそれを真似ただけでは猿真似に終わる」

「自分の創意によって生まれたもの、自分だけにできるものを作ってやろうという気持ちで創作にあたっている」

「手に取り、見ることによって“よしやろう”という気持ちが湧いてくるような作品であって欲しい」

その作陶風景はもちろんのこと、撮影当時93歳だった人間国宝の気概ある言葉が印象に残る貴重な映像作品だ。父の想いを受け継ぎ「見た人が生きる力を得る作品、また今のような時代にあって、幸せを得る力を秘めた作品作りを目指す」と語る十三代三輪休雪の、伝統工芸と現代美術の垣根を超えた創作の行く手に注目したい。(敬称略)

- 不走庵 三輪窯

758-0011 山口県萩市椿東2721

TEL:0838-22-0448

ギャラリー開廊日:金・土・日 10:00–16:30 事前要予約 1日2組までhttps://fusoanmiwagama.com

藤野淑恵 プロフィール

インディペンデント・エディター。「W JAPAN」「流行通信」「ラ セーヌ」の編集部を経て、日経ビジネス「Priv.」、日経ビジネススタイルマガジン「DIGNIO」両誌、「Premium Japan」(WEB)の編集長を務める。「CENTURION」「DEPARTURES」「ART AGENDA」「ARTnews JAPAN」などにコントリビューティング・エディターとして参加。現在は主にアート、デザイン、ライフスタイル、インタビュー、トラベルなどのコンテンツを企画、編集、執筆している。