ブラック・パワーが静かに炸裂する祈りと称賛の空間

シアスター・ゲイツの日本初個展

「シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝」が、森美術館にて2024年9月1日(日)まで開催

構成・文・写真:森聖加

シアスター・ゲイツ(1973年—)はアメリカ・シカゴを拠点とする現代美術作家だ。彫刻と陶芸を中心に、建築、音楽、パフォーマンスなどジャンルを自在に横断する活動で国際的に高い評価を受けている。2004年、愛知県常滑市「とこなめ国際やきものホームステイ」(IWCAT)に参加。以来、20年にわたる同市での活動を通じて、日本との関係は深い。本展覧会は満を持しての日本初個展、かつ作家にとって過去最大規模のものとなる。

展覧会タイトルにある「アフロ民藝」は、アメリカでアフリカ系の人々の意識を変えたスローガン「ブラック・イズ・ビューティフル」と日本の民藝運動の哲学に由来する、ゲイツ氏が生み出した造語。東京、六本木の森美術館ではじまった「シアスター・ゲイツ展 アフロ民藝」に作家が込めた思いをグループインタビューでの回答を交えて紹介する。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- シアスター・ゲイツ展:アフロ民藝

開催美術館:森美術館

開催期間:2024年4月24日(水)〜9月1日(日)

アメリカ黒人と日本の先人の偉業を称える「神聖な空間(Shrine)」

展覧会は、本展のテーマ「アフロ民藝」を象徴する2つの作品が置かれた、小さな、前室のような空間からはじまる。ひとつは、ゲイツ氏の代表的シリーズ「タール・ペインティング」の1作品で、《年老いた屋根職人による古い屋根》。もう一方は、江戸時代の僧侶で、各地を遍歴し修行の一環として独自の仏像を刻み続けた木喰上人(もくじきしょうにん)の《玉津島大明神》(1807年)だ。

絵画作品の《年老いた屋根職人による古い屋根》には父、シアスター・シニア氏(1934-2022)が葺いた屋根をはがして一部(黒い部分)を作品に取り込む。アメリカでは1910年頃から50年代にかけて、ジム・クロウ法という人種隔離政策が制度化された差別の根深い南部諸州から北部各都市へ、よりよい生活と仕事の機会を求めて多くのアフリカ系アメリカ人の大移動が起こった。ゲイツ氏の父もミシシッピ州からシカゴへ移住、いくつかの事業を興して働いた。作品は作家自身の起源を物語る。

「私にとっての優れたペインティングの法則とは、水漏れをしない作品であることです。父は屋根を葺くタールを使って絵を描くならば、屋根をつくるよう正しく扱え、と教えました。決して水漏れをしてはならない、と。それがタール・ペインティングのはじまりで、父とのエキサイティングな経験でした。父との作業は、黒人の労働者の仕事になり、ブラック・ペインティングになり、私のペインティングの歴史になりました」

一方、日本では約100年前の1925年、宗教哲学者で思想家の柳宗悦(やなぎむねよし)が当時あまり知られていなかった木喰仏の調査で日本を旅し、また、名も無き職人の手から生み出されるさまざまな工芸と出会うなかで、陶芸家の濱田庄司、河井寛次郎らと新しい美の概念である、「民衆的工藝=民藝」という言葉を生み出した。ゲイツ氏が日本で出会った柳らの民藝運動の哲学は彼に大きな影響を与え、現在の作家活動にとって欠かすことのできないものとなっている。本展展示の木喰上人《玉津嶋大明神》の像は河井寛次郎が所有したもので、民藝の起源を伝える。

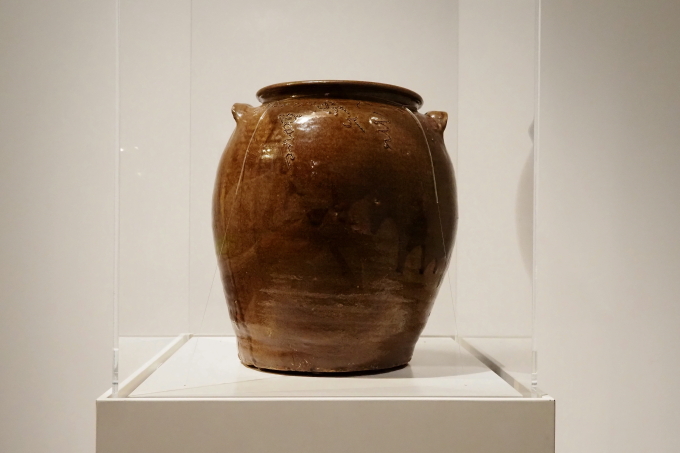

展示室はここから先、大きな空間に。「神聖な空間」と名付けられた場には正面に十字架、さらに進めば右手にハモンド B-3 オルガンが置かれているから、全体としてはアメリカの黒人教会をイメージしているのだろう。江戸時代後期の尼僧で歌人、陶芸家の大田垣蓮月(おおたがきれんげつ)、黒人奴隷で陶芸職人として働いたデイヴィッド・ドレイク、アフリカ系アメリカ人の重要な彫刻家のひとりリチャード・ハント、友人で陶芸家のマルヴァ・ジョリーの作品が並ぶ。神道や仏教をはじめ日本で得た文化も織り交ぜて、ゲイツ氏が大切に思う人々を偲ぶための空間である。

展示室の床も作品のひとつで新作《散歩道》(2024年)という。1万4000個もの黒い煉瓦は常滑市の水野製陶園ラボとともに制作し、敷き詰めた。同市が煉瓦や土管などの産業陶器を生産してきた地域であることと、アメリカでは煉瓦が奴隷とされたアフリカ系ほか有色人種の労働者によってつくられた歴史を重ねる。

壁に架かる《アーモリークロス#2》は、ニューヨークのかつてアーモリー(軍事施設)だった場所の床を手に入れて、十字架としたもの。このアーモリーにはベトナム戦争の際、黒人の青年が集められ、戦地へ飛び立った。若者の血と汗が染みる作品は、白人男性中心の抽象表現主義を黒人視点でかきかえる。

植民地時代から20世紀にかけ、アメリカのインフラと富を築くため、黒人の人々は粘土掘りから成形、乾燥、焼成まで、煉瓦製造のあらゆる工程に携わり、奴隷として働かされた。だから、その対価は払われることはなかった。戦争の最前線に送られた兵士の多くは黒人だった。彼らに代表される、国に貢献し、闘ってきた人々をゲイツ氏はゴスペルをうたい称えて、厳かにリスペクトを表明する。

アフロ民藝は「抵抗」と「自らの美の肯定」を謳うマニフェスト

アフロ民藝の根幹にある、民藝運動とブラック・イズ・ビューティフル運動を「美をベースとした抵抗と保存の試み」とゲイツ氏はいう。「柳宗悦らによる民藝運動は、例えば三つ揃えスーツやゴールドチェインの時計といった、外からやってきた西欧的価値観に流される動きに対する抵抗だったと理解しています。日本の製品には価値がないと信じる、そんな人々の意識に抗ったのです。工業化が進み個人の手しごとが失われつつあるなかで、柳さんらは日本や朝鮮の各地方で無名の職人がつくる、日常的な工芸品に美を見出しました。彼らの民藝運動は私に『ブラック・イズ・ビューティフル』を思い起こさせました」

1950~60年代、アメリカでは人種差別の撤廃と基本的人権の獲得を目指す公民権運動が高まりを見せる中で、アフリカ系の人々の意識面にも変化が現れる。「ブラック・イズ・ビューティフルは、自己に対する気づきを求め、自らに備わる美とアイデンティティを積極的に肯定した、1国の中の支配的な文化に対抗するためのスローガンです。その象徴がアフロと呼ばれるヘアスタイルで、肌の美しさを認めることでした。我々の起源、アフリカの服を身に付け、話し方もありのままを認めたのです」

現在も多くの雑誌のグラビアに見られるように私たちはストレートなブロンドヘア、青い目の人々が美しいと信じ込まされている。「この部屋(会見場)にいる私たちの誰ひとりとして、ブロンドヘアでもなく、青い目ではないでしょう?」

2009年以降、ゲイツ氏が幾度となく作品の中で称賛してきたアーティストのひとりにデイヴィッド・ドレイクがいる。奴隷労働者であった彼はサウス・カロライナ州の農園や工場で陶芸職人として働いていた。当時、同州では黒人の識字率を抑えるために読み書きを禁じる法律が制定されていたが、ドレイクは危険を承知で自作の陶器に日付や名前、詩、聖書の言葉などを刻んだ。「日本が私の創作に介在していなければ、私は黒人陶芸家である彼の仕事をあやまって引用していたと思います」

遺産を受け継ぐことは、「彼女/彼ら」と共にあることを日々、意識すること

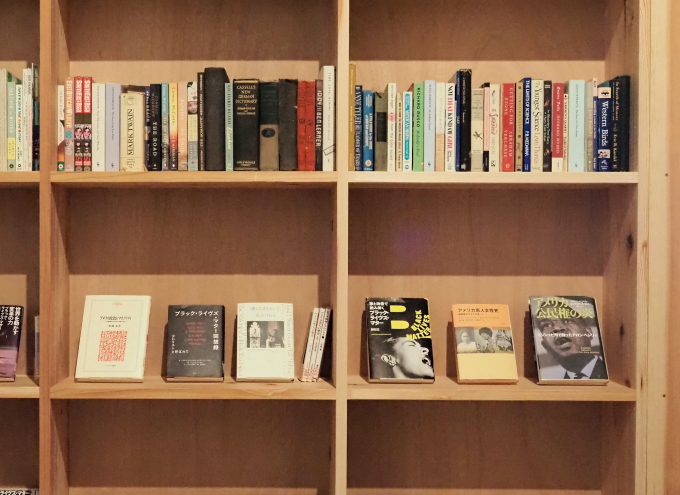

ゲイツ氏のプロジェクトで「保存」の実践例が、第2章「ブラック・ライブラリー&ブラック・スペース」のインスタレーション。黒人の居住が80%に近いシカゴ、サウス・サイド地区で、住む人がいなくなった家や放置されていた建物をリノベーションし、地域を再生するプロジェクトを進めてきた。氏が呼ぶ「ブラック・スペース」、つまり黒人のためのスペースを保存し、黒人の文化的空間として活用する取り組みだ。

ここでは再生プロジェクトの代表例である元銀行を改修した「ストーニー・アイランド・アーツ・バンク」内にある、ライブラリーも再現している。蔵書の中心は、シカゴを拠点としたジョンソン・パブリッシング・カンパニーが発行していた『エボニー』や『ジェット』。20世紀後半、黒人の家庭には必ず置かれたといって過言ではない雑誌のグラビアは、ブラック・イズ・ビューティフルの手本を体現している。同社が2016年に事業を停止した際、ゲイツ氏は書籍や雑誌のほか残された品々のほとんどを買い取って、社の歴史を生かしたインスタレーション制作を続けているのだ。

シカゴでは同地発祥の音楽、ハウス・ミュージックのゴッド・ファーザーと呼ばれたフランキー・ナックルズが残した5000枚ものレコードコレクションを引き受け、アーカイブ化が進む。「人が亡くなると、大抵その後はだれも彼、彼女のことを気にかけないようになります。でも、ちょっと待て。遺されたものはどうすればいい? 彼らの物、メモリーを扱い、誕生日を祝い、その名前を口に出す。そうすれば、彼らが常にそばにいるんだ、と実感できるのです」

展示には蒐集に新しく加わった常滑市の陶芸家、小出芳弘氏が遺した約2万点の陶芸作品のインスタレーションもある。小出氏が亡くなった後、3tトラック4台分にもなる作品を引き受けることを決意。展覧会の後、すべてがシカゴへと送られるという。

レッツ・セレブレイト。みんなで祝いの酒を飲もう

「展覧会は世界の職人とその工芸の技を祝うものであり、私の日本での起源をたどる物語であり、常滑を祝うものです。ある1つの文化が他の文化と出会い、尊敬の念を抱き、2つの文化が長い時間、対話を続けるなかで、愛情深い関係を築いてきました。日本において、アフロ民藝は私が黒人性(ブラックネス)を認める核となり、私のアーティストとしての実践に文化的に何か特別なものがそなわっているというのなら、その真実の宣言です。私の芸術活動は日本により、民藝によって変わりました。この土地が私に与えてくれたものに、永遠に感謝します」

最終章のキラキラ輝く物体はミラーボールと氷山を融合した彫刻作品《ハウスバーグ》。そして同じフロアにはDJブースがあり、後ろの壁を埋める1000本の貧乏徳利※のひとつひとつに「門=ゲート(ゲイツにかけたダジャレ)」のロゴを印字しリメイクした作品のタイトルは……《みんなで酒を飲もう》(2024年)。最高の音楽とともに、創造の喜びに祝いの杯を掲げようとアーティストは誘っている。

※別名、貸し徳利ともいい、江戸後期から昭和初期に酒屋の小売用として庶民に使われた

森 聖加

フリーランス編集者、ライター。書籍『歌と映像で読み解く ブラック・ライヴズ・マター』の編集、クエストラヴ著『ミュージック・イズ・ヒストリー』の監訳を担当(藤田正との共監訳/いずれもシンコーミュージック・エンタテイメント刊)などで、音楽を中心とするポップ・カルチャーの視点からアメリカ黒人の歴史と文化を発信する。ほかにアート、建築、ホテルなどの分野をクロス・カルチュラルの視点でわかりやすく伝えることをモットーに取材を続ける。