美術館イチオシの「名品」と「迷品」が集結

「サントリー美術館コレクション展 名品ときたま迷品」が、サントリー美術館にて2024年6月16日(日)まで開催

(下段左より)《つまみ脚付杯》江戸時代18~19世紀、《色絵桜文透鉢》、重要文化財《白泥染付金彩薄文蓋物》尾形乾山

すべてサントリー美術館【通期展示】

「名品」とは何なのだろうか?

国宝や重要文化財に指定されている作品のことだろうか。たしかにそれらは名品にちがいないが、それが名品の条件ではない。では名品の条件とは何か。歴史的な古さか、稀少性の高さか、美しさか…。その基準はもちろん様々あり、いくつもの要素が複合的に合わさって「名品」となる。ではそれ以外の作品は「名品」ではないのかと言えば、そうではない。国宝などの指定や「名品」という太鼓判がなくとも、魅力的な作品は多い。

サントリー美術館で開催中の「サントリー美術館コレクション展 名品ときたま迷品」では、1961年の開館以来、美術館が収集してきた約3000件コレクションから、すでに「名品」として親しまれている作品だけでなく、これまで展示する機会の少なかった作品を「迷品」と定義し、バリエーションに富んだ美術館のコレクションを展望する。いわゆる「名品展」とはひと味違う、“メイヒン”ばかりの展覧会を紹介しよう。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- サントリー美術館コレクション展 名品ときたま迷品

開催美術館:サントリー美術館

開催期間:2024年4月17日(水)〜6月16日(日)

全ての迷品は名品に通ず

「名品」と「迷品」。この2つをテーマにした本展のきっかけになったのが、本展のメインビジュアルにも使用されている《鞠・鞠挟》だ。

実はこの鞠については、学芸員たちも「なぜ鞠があるのか?」と感じていたほどに、存在は認識しつつも、これまで特に注目してこなかった。1966年に収蔵された本作は、美術館のコレクションの中でも古参になる。収蔵の経緯など詳細が伝わっておらず、分かっている限り、他館への貸し出しも含めてこれまで5回ほどしか展示されていない。

しかし2019年に開催した「遊びの流儀 遊楽図の系譜」展で遊具の一例として展示したところ、鞠の専門家から「ぜひ調査したい」との連絡があったという。その後、改めて本作を調査してもらったところ、その状態の良さ、見事な球形をした鞠は他に類がない点、また鞠を飾る鞠挟の形状も類例がない点から、非常に貴重で重要な作品に値することが判明した。現代の鞠製作者にとっての理想の姿がまさにこの作品なのだという。学芸員たちも扱いに“迷”っていた作品が、実は貴重な「名品」であったのだ。

他にも、展示機会は少なかったがある観点から見たら魅力的であったり、貴重である作品が展示されているため、これまで足繫く美術館に通ってきたファンにとっても新しい発見があることだろう。

乾山も焼きの誤り?

逆に「名品」が必ずしも「成功作」であるとは限らない、という例もある。

尾形乾山の《白泥染付金彩薄文蓋物》は重要文化財にも指定されており、サントリー美術館でも度々展示される、美術館を代表する「名品」の一つだ。外側は白泥と染付、金彩で大胆に表されたススキが装飾的でありながら、しみじみとした秋の風情、もっと言えば武蔵野を想起させる趣深い作品だ。

実はこの器、蓋の形をよく見ると角がカーブした正方形とも、円ともいえない、いびつな形をしている。乾山のその他の器では、正方形なら正方形、円形なら円形と、その形状は明確であるにもかかわらず、本作だけどちらとも言い難い。もしかしたら焼く際に歪み、結果的にこうなっただけなのではないのか。規格から外れたという点では、失敗作だったと言えなくもないのだ。焼き物の生産性を踏まえると、少し歪んだからと言って廃棄する訳にはいかないという事情もあったかもしれないが、「このいびつな形もまた一興」とみなした遊び心が、今日この器を「名品」にしたと言えるだろう。

手前から《色絵梅枝垂桜文徳利》 古清水 江戸時代 18世紀、《色絵桜文透鉢》 古清水 江戸時代 18世紀《色絵赤玉雲龍文鉢》 有田 江戸時代 17~18世紀 いずれもサントリー美術館 【通期展示】

京都の古清水焼にみられる青色の「桜」。赤色を基調としていた肥前の有田焼と競合するのを避けて差別化を図るための戦略としてこうした青や緑を基調とした器を製作したと言われている。

サントリー美術館の国宝、さりげない技の美

サントリー美術館には、国宝1件、重要文化財15件の作品が所蔵されている。その美術館唯一の国宝が《浮線綾螺鈿蒔絵手箱》だ。金の沃懸地(いかけじ)に、薄く削った貝殻の破片をはめ込む螺鈿の技法で浮線綾(ふせんりょう)という文様が全体にあしらわれている。職人の技と平安時代からの美の粋が結実した名品だ。一説には鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻で「尼将軍」として知られる北条政子が愛用した「7つの手箱」のうちの1つと見なされている。

遠目で見ても手の込んだ作りと感じる作品だが、文様の部分をじっくり目を凝らして見てほしい。実はこの文様は、1つの丸い貝の上に金蒔絵で線を描いているのではなく、4種のパーツ(計13個)を組み合わせて作られているのだ。整然と並ぶ文様をついつい当然のように見てしまいがちだが、この驚くばかりの緻密さ、それを成し得る技術の高さに気づくと、一層「名品」の「名品たる所以(ゆえん)」が感じられることだろう。「名品だからすごい」のではなく、「すごいから名品」なのだと改めて気づかされる。

迷品か、名品か、それが問題だ

展覧会は、「漆工」「絵画」「陶磁」「染織と装身具」「茶の湯の美」「ガラス」とサントリー美術館のコレクションの軸となる6つの分野別に紹介されている。

展示室の解説では、「学芸員のささやき」と題し、見ただけではきづかない隠れたみどころや作品にまつわるエピソードなども紹介され、作品がぐっと身近に感じられる。本展は「これが名品だ」と一方的に見方を決めることを避け、鑑賞のヒントになる情報を提示することで、鑑賞者がその作品に価値を見出してほしいという狙いがある。

「絵画」のセクションでは、大名や貴族など権力者の屋敷を飾った完成度の高い屛風作品もあれば、室町時代のお伽草子絵巻のように、技術的な観点から見れば決して上手いとは言えないが、ほのぼのとした独特の味わいがある作品も紹介されている。

よく見ると部屋の中には茶道具が描かれており、当時の茶の湯の文化をうかがわせる点でも注目される。

「染織と装身具」では、眼に鮮やかな小袖や能装束のほか、津軽地方の「こぎん刺し」や沖縄の「紅型」など地域の風土に根差した美が展開する。また、江戸時代の飾り櫛や簪では、その小ささに反して細やかな細工が施された超絶技巧の品々が並ぶ。様々な趣向に富んだそれらの作品を見ると、流行を取り入れたり、個性を出したりと、今の私たちと同じように日々のファッションを楽しんでいたことが想像される。

そして、「自分の眼で名品か迷品かを見定める」という点で、茶の湯文化はまさに「メイヒン探し」の文化だ。本展では本阿弥光悦の《赤楽茶碗 銘 熟柿》や野々村仁清の京焼の器など、美術館お馴染みの名品をはじめ、釜、香合、茶箱など茶道の手前で用いる道具類が展示されている。ぜひ「自分が茶会を開くならどんな器を使いたいか」という視点で鑑賞してみると良いだろう。

(右)《色絵七宝繋文茶碗》野々村仁清 江戸時代 17世紀 サントリー美術館 【通期展示】

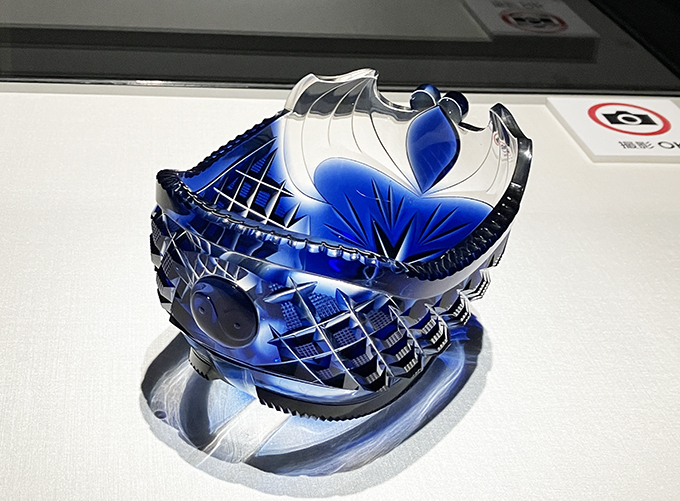

「ガラス」のセクションでは、エミール・ガレの詩情豊かな作品をはじめ、近世ヨーロッパ、中国・清朝期、江戸時代の和ガラスと世界各国のガラス作品が集う。その技法や様式は時代や地域を超えて影響し合い、離れた場所の作品でも共通する部分を見出すことができる。一方で、ドイツのシュタンゲングラス、回し飲みのためのスペインのカンティール、日本の徳利型の器など、その土地特有の文化・風習によって作られた器も多い。そうしたガラスの器を通して、世界各地の人々の生活の光景が浮かんでくる。

羽を広げた蝙蝠と陰陽勾玉巴文を前後に配した船形鉢。使用例は不明。蝙蝠は「蝠」が「福」に通じることから吉祥文様で、陰陽勾玉巴文も2つの対極の要素が均衡状態にあることを表す。

「名品展」となると、「“すごい”と感じないといけない」という気負いを持ってしまうが、普段インテリアや洋服などを買う際は「良い掘り出し物がないか」と、デザインや機能、作りを吟味しているはずだ。たとえ素晴らしい物、高価な物でも、自分の好みや求める機能がなければ買わないし、反対に気に入ったものがあれば、世間的な評価はなくとも愛着が湧いてくる。

この展覧会では、掘り出し物を探す気分で、自分なりの「名品」を発見してほしい。