円空仏から湧き立つ生命の氣

流浪の僧が現代へ伝える祈りの姿

「円空-旅して、彫って、祈って-」が、あべのハルカス美術館にて2024年4月7日(日)まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

祈り。古来、日本では人々の生活に神仏が存在し、信仰が根付いた暮らしが送られてきた。自然信仰、神道、仏教、陰陽道、種々の宗派が時に和合し、本地垂迹説を下地とした神仏習合の形跡は各地に残っている。宗派を越え、ひとえに祈る行為そのものが重んじられてきた経過だろう。祈りの依代とされてきた存在の一つが仏像だ。江戸時代初期、仏門に入り、修験道の行者として諸国を渡り歩いた僧侶・円空(1632〜1695)。生涯に12万体の仏の彫像を発起したと伝えられ、各地で夥しい数の木彫りの仏を残し、庶民と交流しながら信仰を広げた。

そんな円空の生涯をたどることができる展覧会「あべのハルカス美術館開館10周年記念 円空 ―旅して、彫って、祈って― 」が、2024年2月2日(金)から 4月7日(日)まで開催されている。本展は、あべのハルカス美術館単独で開催される展覧会で、現存する円空仏約160体を拝することができる。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- あべのハルカス美術館開館10周年記念 円空-旅して、彫って、祈って-

開催美術館:あべのハルカス美術館

開催期間:2024年2月2日(金)〜4月7日(日)

巨木に彫られた円空の大作《金剛力士立像》がお出迎え

立木に彫られたと伝わる飛騨千光寺の《金剛力士(仁王)立像(吽形)》

円空の生い立ちは謎が多く、はっきりしないことが多い。しかし現存する仏像や数少ない資料を通じて、その足取りをたどることができる。円空は1632年に美濃国(岐阜県南部)に生まれる。円空について記された『近世畸人伝』(1790)によると、幼くして出家し、若い時に富士山や白山にこもったという。

『近世畸人伝』は円空の死後、約100年を経て出版された書物で、内容は定かでないが、「人相や家相を見て、盛衰を違うことなく予言できた」「千体の仏像を彫り池に沈め、人を獲るという恐ろしい池のヌシを鎮めた」「千光寺で立ったままの枯木を彫り、仏が作ったかのような仁王像を完成させた」などのエピソードを伝えている。3つ目の伝承を裏付けるように、展示空間に入ると、まず飛騨千光寺(岐阜)に安置される荘厳な大作《金剛力士(仁王)立像(吽形)》(1685頃)が出迎えてくれる。元々は枯れた大木に円空が彫像を施した像で、根が腐朽したため切断して寺社の仁王門に安置されたと伝わるそうだ。古来、修験者には地上に立っている木に仏を彫り出す者がいたらしく、円空も伝統に習ったものと思われる。像の背後には大きな節がそのまま残されており、像の威厳をいっそう高めている。

《金剛力士(仁王)立像(吽形)》の背面(右)

美濃国を旅立ち、諸国行脚へ。神仏を彫り、行に励み、歌を詠む

1663年、円空は32歳で諸国行脚の旅に出ている。円空が旅した地域は、愛知、北海道、東北、関東、近畿などで、中でも愛知で3200体以上、岐阜で1600体以上の円空仏が見つかっており、現存する円空仏は5400体を超える。

冒頭の展示では、ごく初期の円空仏を拝むことができる。一般に、円空を技巧的な仏師と見る方は少ないかもしれない。しかし、初期の仏像はその印象を良い意味で覆してくれるだろう。表面が滑らかですべすべと光り、衣のひだは繊細な流れを見せる。

これらは1665年、円空が34歳の頃に造像された。現存するもっとも古い円空仏は1663年に造られたため、仏像を彫り始めて2〜3年ほどの時期に制作されたものと考えられる。ひたむきに技術の習得に励み、丁寧に彫像する円空の姿が浮かび上がる。

同時期に残された大作が《十一面観音菩薩立像》だ。三重の真教寺に安置されている。最初期の頃から、高さ240cmを超える大作を破綻なく完成させており、円空の才を感じさせる。すでに、のちの円空仏で多数見られる、魚鱗状の衣の重なりの表現が現れている。

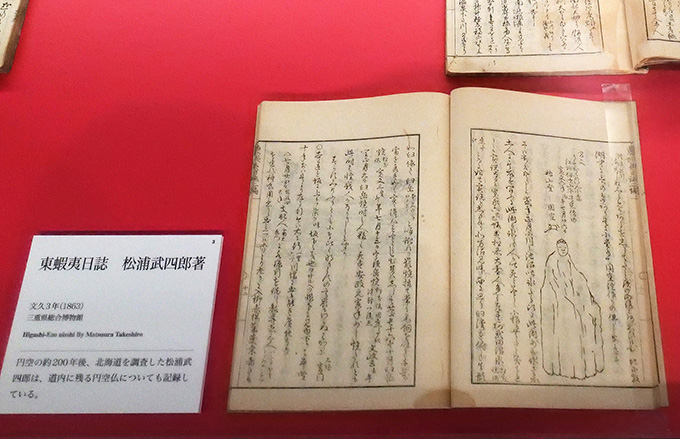

1666年、35歳の頃に円空は青森から北海道に渡っている。北海道では50体以上の円空仏が確認されており、広尾町、有珠町、寿都町、せたな町、上ノ国町など南道や西海岸の地域に円空の足跡が残されている。また、1863年出版の『東蝦夷日誌』では挿絵付きで円空仏について記されており、庶民の間で語り継がれていたことがわかる。

修験者すなわち山伏であった円空は、旅をしながら厳しい修行にも励む。時に窟にこもり、神々に祈りを捧げ、仏像を彫った。1666年、円空は北海道屈指の霊場として知られる太田山に参籠したと伝えられている。この霊山に鎮座する太田山神社の由緒は古く、かつてはアイヌの人々により山の霊神へ祈りが捧げられていた。円空が訪れた頃は修験道の山神として太田山大権現が祀られていたが、明治期の神仏分離令により、それ以後は猿田彦大神が御祭神とされている。霊験あらたかな地で、奥宮は断崖絶壁の窟にあり、現在も日本一危険な神社として恐れられる神域だ。こうした霊場にこもり、行に専心する円空の姿を想像すると、篤い信仰心はもちろん、過酷な環境に耐え抜く逞しさ、ストイックさを感じさせる。民衆に寄り添い仏の教えを説きながら、時に俗界より遠い地に自らを追いやり、ただ一心に神仏を拝む姿が浮かび上がる。

太田山神社で彫像された円空の仏像は消失し、現存していない。しかし円空の影響は大きかったと見られ、江戸後期の僧侶・木喰が太田山神社で円空の仏像を目にし、造像を始めたという説も伝えられている。

各地の行脚を経た1671年、円空は40歳の頃に奈良・法隆寺で法相宗の法系に連なる僧として認められている。旅は続き、円空仏が確立していく。

1673年の42歳頃、円空は修験道の開祖・役行者が開山した奈良の大峯山近辺にも修行に訪れている。大峯山の登山口があり、数々の修行場がある天川村で彫られた《護法神像》は、いわゆる円空仏の特徴がはっきりと現れた像だ。四角い木材に簡略化した彫りが成され、ごつごつとした力強い姿に仕上がっている。目は吊り上がり、髪は猛々しく逆立つ。

歯を見せてにこやかに笑う役行者の像も見られる。1675年、円空が大峯山で修行していた際に制作された。本像は比較的丁寧に彫像が施されている。

また、円空は生涯にわたり数々の歌を残しており、大峯山の歌も詠んでいる。修験の道を進みながらも、自然や情景の趣を楽しむ吟遊詩人のような一面を持っていたことがわかる。本展では、随所に円空の歌も展示されている。

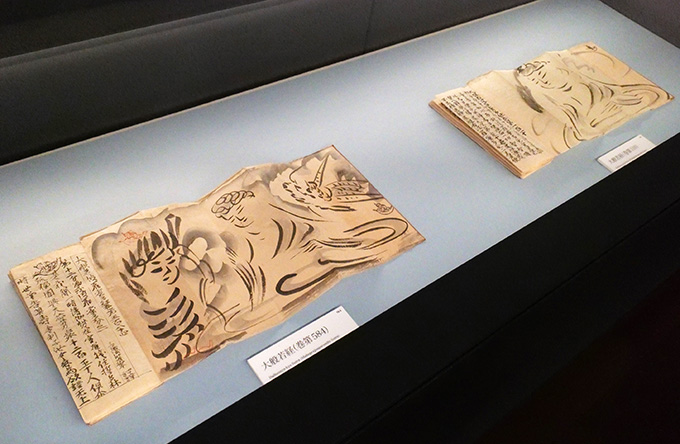

さらに、円空は書画も残した。三重の片田区では、1674年に円空が大般若経を補修する際に、絵や経文が書き加えられた貴重な資料が保存されている。経文の始まりの方では数多くの仏が細かく描写されているが、少しずつ仏の数が減り、筆遣いは雄大になっていく。単純化された円空仏にも通ずる姿、表情をしており、円空の絵心、多才さが垣間見える。

円空仏の原点。枯れ木、流木から仏を掘り出す

一口に仏像といってもさまざまな造り方があるが、円空仏はほとんどが木造、そして一木造りである。また、巨木から彫られた《金剛力士立像》のように、木の特徴を残した、あるいは生かした像が多い。

1674年に三重の少林寺で掘られた2体の像は、その特徴が顕著に現れている。《護法神像》はほぼ木の形状をとどめており、目、鼻、口のみ刻まれ、まるで木の主、精霊のような姿である。あまりのインパクトに、思わず笑みがこぼれてしまう。《観音菩薩立像》は同様に、朽ちた木の形状をそのまま生かし、菩薩の衣のドレープに見立てている。

また、造像する際に木材の下部を残し、仏の台座にしている。円空はこうした台座の造り方を晩年まで貫いている。

展示空間を進んでいくと、出迎えてくれたのは、一本の丸木から彫り出された何ともにこやかな大黒様だ。円空が残した大黒天像の中では最大とされる。ふくよかな恰幅の良い体躯、ニッコリとした満面の笑み。福があふれだすような、おおらかなお姿を拝んでいると、それだけで幸せになれそうだ。

円空の仏づくりの信念は、造形美というより木に元々ある流線や洞、木目などを尊重する心にあると実感させられた。円空は、木そのものから霊性を感得しており、信仰の対象を可能な限りあるがままの姿で生かそうとしていたのではないか。さらに、木が放つエネルギー、すなわち氣を尊んでいた。そうした祈りの源流のような信心が、おそらく仏像を彫り始めた頃から円空の心にともされていたのかもしれない。

「円空仏は、仏そのもの」 白山神の声を授かり、

ますます仏づくりが盛んに

1679年、円空が48歳の頃、白山神よりお告げ(託宣)を聴いたと複数の像に書かれており、その内容は「円空の彫る像は仏そのものである」と解釈できる。岐阜、石川、福井にわたりそびえる白山もまた、奈良時代の僧、泰澄上人が開山した代表的な修験道の霊山だ。そして同年、円空は滋賀の園城寺で天台宗寺門派より密教を継ぐ僧として認められている。円空が諸国の行脚を通じて会得した成果の現れといえるだろう。ますます造像は盛んになり、多くの円空仏が世に生まれていく。

園城寺の雨乞いの本尊として祀られる《善女龍王立像》も展示されている。善女の頭上に見られるのは龍神だ。ヒゲも耳もない、非常に簡素化された龍神様だが、同じ木から彫り起こされているせいか、自然な一体感を見せる。なお、中央の背の高い像の裏には、もう一体小さな龍王が付いており(写真)、八大龍王を表すという見方もある。

円空はその後も各地を巡り、栃木や埼玉など関東にも滞在している。

栃木の清瀧寺にある《不動明王及び二童子立像》では、特に不動明王の背後の炎に注目したい。木の断面や動きが巧みに生かされ、火焔光背(かえんこうはい)が表現されている。一見すると、鳥のようなシルエットを見せる両脇の二童子立像も、円空の個性にあふれている。

こちらは、日本独自の神仏で修験道の本尊「蔵王権現」。1680年、円空は49歳の頃に埼玉の観音院にて《蔵王権現立像》を制作している。右手、右足を高く上げ、左手を腰に据えたポーズは、蔵王権現が地上に降り立った際のさまを表しているという。まるで何かに変身を遂げようとするかのような姿に、一目で心を撃ち抜かれてしまう。三頭身で童子のようにも見え、愛おしさが込み上げる。逆立つ髪の鋭い彫りに目を奪われつつ、気づけば威厳と愛らしさを併せ持つ円空仏の虜となっている。深く手を合わせる。隣には、同時期に彫像された役行者像が展示されている。

飛騨千光寺に現存する円空仏が集結。

人々の祈りの依代となった逞しく優しい笑み

円空仏の傑作が数多く安置されているのが、岐阜の飛騨千光寺だ。本展では飛騨千光寺の円空仏が一挙にお目見えしている。円空は1685年の54歳の頃に千光寺に滞在し、住職・舜乗(しゅんじょう)と親交を深めた。『近世畸人伝』によると、舜乗の人物像について「私心がなく人付き合いが良い」「人を疑うことを知らない」と記されている。信心深い円空と、素直で誠実な俊乗。両者が互いに気を許し合い、時間を共にしたことは容易に想像できる。自然豊かな地に建つ千光寺で、円空は充実の時を過ごし、人々の心の依代となるいくつもの仏像を残した。

必見は、円空の最高傑作の一つとも称される《両面宿儺坐像》だ。両面宿儺(りょうめんすくな)とは、『日本書紀』に記された異形の人物とされている。二つの顔があり、それぞれ反対側を向いて頭頂がつながっていた。胴体の両面に手足があったという。一説では大和朝廷に服従せず絶えた地方豪族を指すという見方があるらしい。『日本書紀』では悪役だが、飛騨や美濃の地域では、両面宿儺は悪い鬼を倒した英雄として祀られ、千光寺を開山した祖と考えられている。通常の両面宿儺像は両面に顔、手足が施されるが、円空は独自の解釈により、正面の顔の右脇からもう一方の顔が覗くように描いている。前面の顔を中心に据えつつ、程よいバランスで彫られたもう一方の顔、背後の火焔、斧を手に堂々と鎮座する姿。両面とも鋭い目でこちらを見つめ、きりりとした笑みを浮かべている。岩窟のように力強い台座は両面宿儺をしかと支える。迷いのない木彫りの鋭さや、光と陰影もぜひ堪能したい。

病気の平癒を祈るために彫像された《観音三十三応現身立像》もズラリと並ぶ。像は、病気平癒を祈る方々に貸し出されていた。そのうち2体は返却されなかったため、「三十三」とあるが展示されているのは31体。円空仏が地域の人々の依代とされていたことが窺い知れる。単純化された像の中にも一つひとつ異なる表情があり、生きているかのような息吹を感じさせる。

賓頭廬尊者坐像(びんずるそんじゃざぞう)は、釈迦の弟子である十六羅漢の筆頭となる仏様で、一般に撫で仏として親しまれている。円空が残した《賓頭廬尊者坐像》も表面がツルツルと光る。多くの参拝者に撫でられてきたのだろう。

円空の狛犬も残されている。円空の手にかかると、狛犬にもどこかいたいけな愛らしさが備わる。憤怒像のように力強い形相と笑み、手足の彫りが省かれた胴体には、唐草模様のような毛の流れが際立つ。

木のエネルギーを分かち合う。一木造りから生まれた円空仏の数々

円空は一本の木から複数の仏像を彫り出した。鉈や斧でストンと木材を縦に割り、割れた木材から2体、3体と仏を生んだ。中面と表面のどちらを表にするかは、彫る像に合わせて決めたようだ。木材を決めると、必要最低限の手を施し仏像を顕現させた。同じ木のエネルギーを、共にあるべき仏像で分かち、後世へ残していくことが自然の理と考えたのかもしれない。

本展では、同じ木から生まれた円空仏を多数拝むことができる。

こちらの三体では、中央の《馬頭観音菩薩立像》の両脇にある《天照皇太神立像》と《熱田大明神立像》が同じ木材から彫り出されている。二体は中央の像とは色が異なり、彫りも浅くなっている。

なお、円空は天照大神を男性神として描いており、独自の宗教観も興味深い。

こちらの《不動明王及び二童子立像》は、一つの木材から三体が生み出されている。まず材を二つに割り、木の表面を前面に不動明王が彫像され、残りの材をさらに半分に割り、木の中面を前面にして二童子立像が造られた。

大作《護法神立像》は、一本の木材を半分に割り、さらに半分にして制作された。木の中面を前面にして彫られている。

《善財童子立像》と《護法神立像》。それぞれ同じサイズの仏像で、寄せ合うと木材の半分を構成する。そのため、同じ木材から成る不動明王像が存在したのではないかと考えられている。

なお、合掌して左を向く愛らしい《善財童子立像》は、円空自身を表すという見方もあるようだ。

(左)善女龍王立像 (中央)十一面観音菩薩立像 (右)今上皇帝立像

1690年、59歳頃に円空は岐阜の桂峯寺の今上皇帝立像の背面に「當国万仏」「十マ仏作巳」と墨書銘を記した。これは、「全国10万体を作り終わった」ことを意味するという解釈もある。これが誠だとすると、今後も円空仏が各所から発見される可能性は大きい。

最後の展示空間では、円空の晩年の力に満ちた作品が数多く展示されている。

円空の人柄を感じさせる像がここにもある。飛鳥〜奈良時代の歌聖の一人《柿本人麻呂像》だ。くつろいだように体制を崩し、優しい笑みを見せる。人麻呂の像は各地に残されているそうで、自身も歌を詠んだ円空の敬意を感じられる。

展覧会の最後を飾るのは、《十一面観音菩薩及び両脇侍立像》。1692年、円空が61歳頃の最晩年に到達した像で、これらも一木造りから生まれた3体1組の仏様だ。朗らかな笑み、雄大なうねりを見せる細長い体躯に圧倒される。ツルツルと光るスラリとした仏像は、どこか東南アジアで見られる神々のような異国感も漂う。見つめていると、これらの像が今なお天に向かって成長していくような錯覚にとらわれるほど、強烈な生命力に満ちている。

1695年、円空は64歳でこの世を去る。最期は即身仏となり入定した説が誠として伝えられている。岐阜の関市には円空の入定塚であったという場所が現存し、事実と見る向きも強いが、諸説あると考えられている。

庶民に寄り添い続けた円空。生命の氣を宿す仏像に祈りを

さて、現代では円空は歴史の教科書にも載るほど高名な僧侶で、日本美術愛好家の中で知らない方は少ないかもしれない。しかしながら円空仏が注目されるようになったのは1931年と近年であり、円空の素性は明らかでない。民俗学者の五来重(ごらいしげる)氏は、著書で「円空を高僧か奇僧か乞食(こつじき)かで論争する論者が、まだ跡をたたない」とし、これを論ずるには古代から中世近世をふまえ、伽藍(官度僧)仏教と聖(私度僧)仏教の系譜について着目する必要があると述べている。

「伽藍仏教の僧侶は本寺に定住して国家に奉仕し、庶民とは無縁である。これに対して聖仏教の僧(沙弥・優婆塞)は寺も持たず学識もなく放浪遊行して、庶民のために奉仕するのである。したがって国家から見れば官度僧は高僧で、聖は乞食である。しかし民衆の方から見れば、われわれの年貢で大伽藍に住み、金蘭の衣や紫衣をつけて空威張する官度僧こそ乞食坊主で、われわれとともに膝を交えて語り、わかりやすい因縁話で生きる道を教えてくれる聖の方が高僧だとかんがえる。」

さらに五来氏は、江戸時代には多くの聖が「高僧」を目指して狂奔したが、「円空や木喰はこの系譜とは無縁で、支配者側から見れば乞食坊主であるが、民衆側から見れば高僧だったわけである。」と繰り返す。

また、修験者としての円空について次のように言及している。

「円空のような山伏に水行や木食行や断食行はめずらしいことではなく、おそらく不眠不動行や火渡り刃渡りなどもおこなったであろう。かれらはそうして心身の罪穢をきよめ、神や仏と一体になろうとした。」

(飯沢匡・五来重『円空の旅』1974 毎日新聞社)

厨子に納められた1024体のうち30体が展示されている

極めて単純化された円空仏に、稚拙さや脱力感を見て取る人もいるかもしれない。しかし、円空が生きた時代背景や修験者としての生涯を見つめると、過酷さは現代の比ではない。そうした視点に立てば、仏像に刻まれた一筋一筋が重みを増して伝わってくる。円空は仏師である前に修験者だ。芸術家である前に宗教家であり、信仰を世に広めていくことを使命とした。すなわち信仰の対象となる御神体をより多くの人に届けていくこと。元来、神々は自然に宿っている。技巧を追求するのでなく、神々の氣を放つ木材に、あらゆる人々が依代とできる最小限の印を刻むことを志したのではないか。

そうした確固たる信仰心を糧に神仏に語りかけ、自然を愛し、修験者の道を楽しみながら生きた、風流な人であったことと想像する。円空は次のような歌を残している。

楽しまん 心と共に 法の道

月の京の 花の遊びか

神仏分離、世界大戦、グローバル化など、激動の時代を経た現代の日本では、円空の生きた頃よりも祈りという行為は形骸化が進んでいる。しかし、不安の尽きない現代、優しく微笑みかける仏像は、人々の心に届き、きっと前に進む力を与えてくれるだろう。時を越え、円空仏は何度でも人々の祈りの依代となっていく。抜群の愛嬌と逞しさを併せ持つ、円空が手がけた御神体の数々。その生命の氣を体感しながら、静かに祈りを捧げてみてはいかがだろうか。