倉俣史朗の描く小宇宙に飛び込む

「倉俣史朗のデザイン――記憶のなかの小宇宙」が世田谷美術館にて、

2024年1月28日まで開催中

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

1960年代以降のデザイン界において国際的に高い評価を受けるデザイナー、倉俣史朗。デザイナー集団「メンフィス」にも参加し、1991年に56歳という若さで突然亡くなった今も世界中に大きな影響を与え続けるデザイナーの展覧会が、今世田谷美術館にて開催中だ。揺るがない評価を保つ倉俣だが、意外にも国内美術館での紹介は少なく、東京では20数年ぶりの個展となる。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 倉俣史朗のデザイン――記憶のなかの小宇宙

開催美術館:世田谷美術館

開催期間:2023年11月18日(土)〜2024年1月28日(日)

デザイン界の革命児の手がけたマスターピース

アクリル、ガラス、建材用のアルミなど、従来の家具やインテリアデザインの世界では用いられなかった工業素材や技術を積極的に使用し、日常的な用途や生産効率よりもアートとの境界ともいえるような独自の作品を手がけてきた。

会場に入ってすぐの空間で私たちを出迎えてくれるのは、大理石と花崗岩の粉、顔料、セメントなどを練り合わせ硬化させたテラゾーによって、ガラス破片を閉じ込めたテーブル《トウキョウ》(1983)。近づくと白いベースの色に赤、青、緑など色とりどりのガラスの破片がきらめく様子は、キラキラとした80年代の東京を彷彿とさせる。

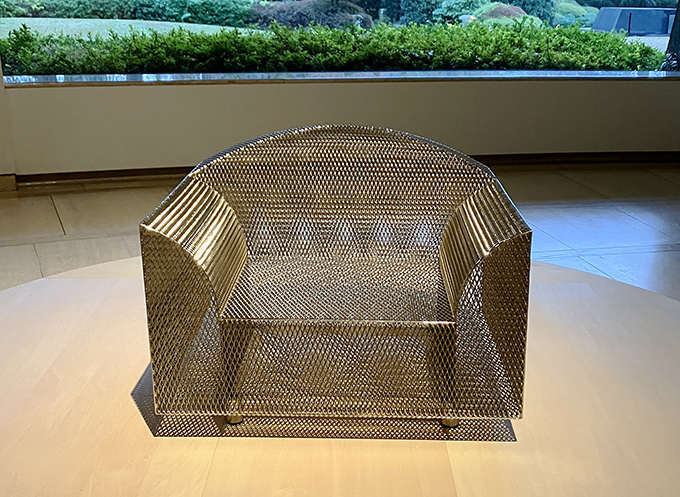

また、20世紀のデザイン史で欠くことのできない椅子《ハウ・ハイ・ザ・ムーン》も並ぶ。建設現場などで用いられることの多いエキスパンド・メタルを使用し、それまで家具に使われることのなかった素材によって、倉俣らしい軽やかさや儚さを表現している。

倉俣史朗の仕事を再検証

本展では独立前をふくむ初期から晩年までの作品を、年代順に4つのセクションで構成。第1章では「視覚より少し奥へ 1965-1968」をテーマに、1965年にクラマタデザイン事務所を立ち上げて間もなくのインテリアデザインを紹介している。

第2章では「引出しのなか 1969-1975」と題し、大阪万博に向けて社会が高揚するなか、引き出しの在り方について考えられた家具が並ぶ。なかに入っているものへの期待を導く引き出しという家具は、その存在によって、人間との間に一番対話が生まれる家具であると倉俣はとらえていたという。

「第3章 引力と無重力 1976-1987」のハイライトは、1976年に発表された《硝子の椅子》だろう。硝子店を営む友人からガラス同士を接着できるボンドを受け取ったことをきっかけに、板硝子による最小限の構造で成り立つこの作品が生まれた。力を加えれば緊張感が生まれる硝子をあえて椅子にしたのは、デザインする上で引力や無重力を意識している倉俣ならではの感覚であろう。また、硝子の家具が落とす影の美しさにも注目だ。

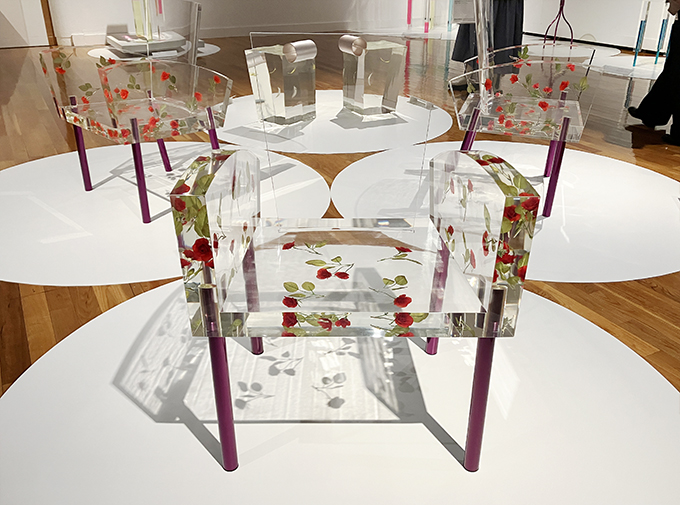

「第4章 かろやかな音色 1988-1991」のセクションでは、アクリルを使用し、見るものを日常の外へと誘いだすような華やかな印象の家具が並ぶ。中でも倉俣の代表作である《ミス・ブランチ》は、複数の造花の薔薇が重力から解放されたようにアクリルの中に閉じ込められ、そこに漂っているようにも見える。本展にはこの椅子が3脚展示される、またとない貴重な機会となっている。

1988年に発表されたこの作品は、デザイン史に残る傑作として高く評価され、その詩情あふれる名称は、51年制作のアメリカ映画「欲望という名の電車」に登場する未亡人ブランチ・デュボワを参照したという。

これらの作品に加え、図面やその制作の背景となる夢日記、スケッチ、蔵書・レコードコレクションなども並ぶ。随所に掲げられた倉俣の言葉からは、自由で詩情あふれる発想を生み出すその人柄が見てとれる。今見てもとても新鮮な気分にさせる展覧会は、同時代を生きた世代だけではなく、若い世代にも倉俣史朗とその仕事を伝える機会となるだろう。