古い物こそ新しい―古の美と杉本博司の芸術世界が邂逅する

「杉本博司 本歌取り 東下り」

「杉本博司 本歌取り 東下り」が渋谷区立松濤美術館にて、2023年11月12日(日)まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

日本を代表する現代アーティストの1人である杉本博司(1948-)は、写真家としてキャリアを重ねる一方で、古美術や遺跡の出土品、仏具などに魅了され、熱心に蒐集してきた。そうした品々は単に作家の眼を悦ばせるだけでなく、制作の着想源となったり作品の一部となったりと、杉本芸術の重要な要素となる。杉本はこうした制作態度を和歌の制作技法のひとつ「本歌取り」(有名な古歌〔本歌〕の一部を取り入れて、新しい歌を創作する技法)になぞらえる。

その「本歌取り」をタイトルに冠した展覧会「杉本博司 本歌取り 東下り」が渋谷区立松濤美術館で開幕した。本展は2022年に姫路市立美術館で開催された「杉本博司 本歌取り―日本文化の伝承と飛翔」展を新たに構成したもので、西から東へ“東下り”した本展では姫路展で披露した作品のほか、以降に制作された最新作も並び、さらに深化する杉本の芸術世界が広がる。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「杉本博司 本歌取り 東下り」

開催美術館:渋谷区立松濤美術館

開催期間:2023年9月16日(土)~11月12日(日)

過去、現在、未来へと続く杉本博司の「本歌取り」

杉本は1974年にニューヨークに渡った頃、パリのオペラ・ガルニエ宮の天井画と、ニューヨークのリンカーン・センターのオペラハウスの壁画がどちらもシャガールであったことに気づき、古い電気時計を分解し文字盤にシャガール風の絵を描いた。

展覧会は、杉本の「本歌取り」を象徴する時計によって幕を開ける。南北朝時代と思われる厨子に納められているのは杉本が若い頃に制作した時計で、長らくニューヨークのスタジオの地下室に放置され忘れ去られていたものだ。2012年のハリケーンでスタジオの地下が水没、水が引いた後に時計を発見した杉本は、時間の経過による風合いに感銘を受け、時計の針が逆行するように改造し、後に手に入れた厨子に時計を収めた。厨子の側面には鏡が入っており、鏡に映った時計の針は順行する。「過去へ戻る」と同時に「未来に進む」、その間に立ち過去・現在・未来を行ったり来たりするこの時計は、まさに杉本の「本歌取り」の概念を象徴している。

本展では、80年代に制作された《時間の矢》(杉本の代表作「海景」シリーズの写真を火焔宝珠形の舎利容器に収めた作品)から、ネガポジ法写真の発明者タルボットのネガを杉本がポジとしてプリントした作品、昨年の姫路展の際に制作された姫路城を撮影した屏風作品、今回初公開となる新作《富士山図屏風》など、およそ35年にわたる杉本の「本歌取り」の変遷を見ることができる。

![杉本博司《時間の矢》1987年(海景:1980年、火焔宝珠形舎利容器残欠:鎌倉時代[13-14世紀])、小田原文化財財団蔵](https://i.artagenda.jp//feature/1/images/813730fe61e92354cb7cbf1da3833b06_middle.jpg)

葛飾北斎《冨嶽三十六景 凱風快晴》を本歌とし、《凱風快晴》が描かれたと推定される場所から朝焼けで姿を見せる霊峰・富士を撮影、デジタル加工で近現代の灯りを消去し、北斎が見たであろう富士の姿を再現している。

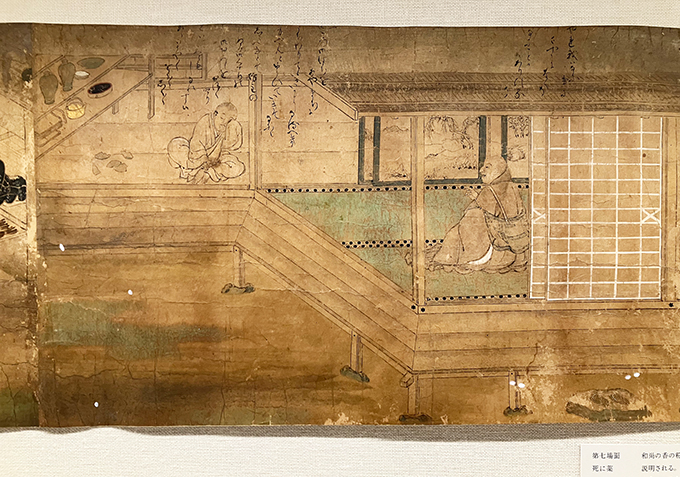

第7場面の「死に薬」は、和尚が自身の香の粉(麦こがしか?)を欲しがる小法師に「死に薬」であると言って与えなかったが、後に和尚の鉢を割った小法師が「償いに死に薬を」と思って食べたが死ねなかったという物語。杉本はこれを狂言の演目『附子(ぶす)』の本歌と捉える。

「書の本歌取り」―形になる前の言葉を捉える/文字の起源―

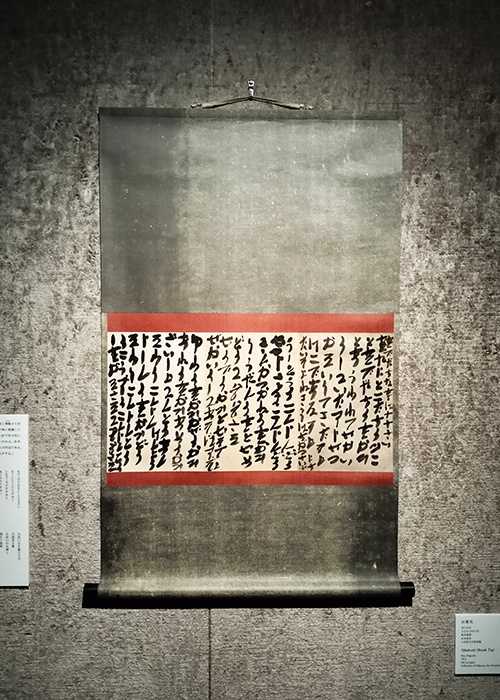

姫路展を機に文字の起源について関心を持ち始めた杉本は、この1年の間に写真の技術を用いた「書」の制作を試みてきた。2階の展示室でもっとも存在感を放つのが、そうした試みが結実した《Brush Impression いろは歌(四十七文字)》【前期展示】だ。

使用期限が切れた大量の印画紙に現像液で一枚につき一文字ずつ「いろは歌」の文字を書いたものだ。暗室での作業になるため、文字を書いている段階ではその文字の形を見ることはできない。現像してようやく筆の痕跡として文字が浮かび上がるのだ。杉本は文字の形を“眼”ではなく“心”で捉えて印画紙の上に焼き付ける。そうしてできた一文字一文字は力強く、それでいて全体は心地よい調和を見せる。

杉本は本作の主題「いろは歌」に対し、表音文字である平仮名の羅列が「歌」として意味が成立し、またその内容が色即是空の思想を表現していることにも注目する。

「形になる前の言葉を書く」という杉本の制作の在り方の「本歌」とも言えるのが、出口なおの《お筆先》だ。出口なお(1837-1918)は56歳の時に神懸かり状態になった。神の言葉と称して喚くなおの姿は、周囲からは発狂したようにしか見えず、なおが神に狂人扱いされないようにしてほしいと願った際に「ならば神の言葉を書けばよい」というお告げがあり、それまで文字を書くことができなかったなおが文字を書くようになったという。その後27年間で20万枚の半紙に神の言葉として《お筆先》を書き残した。杉本は、神の言葉を聞くシャーマンの存在について、「人間が言葉を持つ前は神の言葉が聞こえていた」という仮説に関心を寄せ、「書」を通して「無意識」の領域へと思考を深める。

また同様の手法で、現像液ではなく定着液を用いた作品では、書いた部分が白く浮かび上がる。漢字は表意文字であり象形文字である。例えば「火」という文字は燃える炎の様子に由来しており、漢字はその形に具体的なイメージが内包されている。そのことから、杉本は、「月」「水」「火」などの漢字を、それぞれの字が本来持っていたイメージを思い浮かべながら筆を動かし、印画紙へと書いた。2023年に生まれた「写真」と「書」の間(はざま)のようなこれらの作品は、幾千年もの昔の文字の起源へと回帰するようだ。

広がり続ける「本歌取り」

杉本の「本歌取り」の解釈はさらに広がり、本歌として取り上げるものは具体的なモノ(作品)に留まらず、「概念」や「思想」「無意識」という無形のものにまで拡張される。

会場内で最も不思議な存在感を放つオブジェは、数学の数理曲線を3次元の模型に置き換えた数理模型だ。数理模型は19世紀のドイツで教育目的に制作され、明治期に東京大学も購入していた。「数式=本歌」と考えれば、数理模型はその「本歌取り」と言える。かつて杉本は、東京大学の模型を撮影したことがあり、つまり「二次本歌取り」を行ったことがある。今回杉本は、現代の技術でさらに高精度で数理模型を制作した。その滑らかな曲線と、息を吞むほど細い先端から感じられる緊密さには不思議と見入ってしまう。

模型で数式の「0」を表すことはできないため、0の近似値で作られる。そのため、エッジの部分は触れると指が切れてしまう位に鋭いという。

さらに杉本は、自身の代表作「海景」を本歌とする大胆で壮大なスケールの試みに挑む。ソニー、東京大学、JAXAの共同事業「STAR SPHEREプロジェクト」は、カメラを搭載した小型の人工衛星を打ち上げ、宇宙の視座をアーティストに託すという試みで、その最初のアーティストに選ばれた杉本は、代表作の「海景」シリーズになぞらえた構図で、宇宙から見た「地球の海」の撮影を行った。水平線が画面を上下に二分割する「海景」シリーズだが、「宙景(ちゅうけい)」と題されたこれらの写真では、当然ながら海の輪郭は湾曲している。

会場では、「宙景」作品の隣に「海景」の作品が並び、手前には1838年に発見されたギベオン隕石(小田原文化財団蔵)が置かれている。地上の視点、宇宙からの視点を行き来し、また実際に物質的な手触りを感じさせる隕石と共に展示することで、本来大きすぎて捉えることのできない「地球」あるいは「宇宙」への想像が膨らむ。

(左) U2「No Line On The Horizon」アルバムジャケット表装、2009-23年、印刷物、杉本表具、作家蔵

杉本博司と建築家・白井晟一のコラボレーション

本展では松濤美術館を設計した白井晟一と杉本のコラボレーションにも注目したい。建築家・白井晟一(1905-1983)は、そのスタイルから「哲学の建築家」と評され、晩年は書家としても精力的に活動した。そんな白井が設計した松濤美術館で、杉本が所有する白井の書《瀉嘆》(しゃたん)が展示される。白井と杉本の縁はそれだけではない。白井が晩年に設計した「桂花の舎」が、杉本が設立した小田原文化財団江之浦測候所のある甘橘山に移築されることになり、今後、建物の一部を杉本が改修する予定なのだ。「白井ならどうするか」を考えながら行う改修は、まさに白井建築を「本歌取り」したプロジェクトとなる。そのため、白井が設計した松濤美術館での今回の展示は、杉本と白井のコラボレーションとしても特別な機会なのだ。

「古い物こそ新しい」という信念のもと、杉本は古の人々の思想、芸術、営みを汲み取り、積極的に自身の作品や現代という時代と関連させる。古の美と杉本の感性が共鳴する「本歌取り」は、一見とても静謐な印象を受けるが、古今東西を縦横無尽に横断しながらダイナミックに広がり続ける。訪れた者を瞑想へといざなう小宇宙のような松濤美術館の空間で、果てしなく広がる杉本の「本歌取り」の世界を味わってほしい。