神戸出身の金山平三・孤高のイメージを覆す人生を辿る

「ある画家の肖像 金山平三と同時代の画家たち」

兵庫県立美術館にて、2023年7月23日(日)まで開催中

今から140年前の神戸・元町に生まれた画家 金山平三は、1909(明治42)年、東京美術学校を首席で卒業した。1912(明治45)年から約4年間の欧州滞在を経て、文展、帝展を中心に作品を発表し、審査員も務めるなど第一線で活躍したのち、中央画壇から身を引く。日本各地を旅しながら、傑出した筆づかいと豊かな色彩で日本の自然風土を描きつづけた。長らく、孤高のイメージを持たれてきた金山だが、しかし、実際は画家仲間と交流し、趣味の芝居に没頭し、社交的な面もあったことが資料などでわかってきた。金山とゆかりの神戸にある兵庫県立美術館で、そんな画家の側面を知ることのできる展覧会を開催している。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「出会いと、旅と、人生と。ある画家の肖像

日本近代洋画の巨匠 金山平三と同時代の画家たち」

開催美術館:兵庫県立美術館

開催期間:2023年6月3日(土)~7月23日(日)

JR灘駅を出ると、まっすぐにのびたミュージアムロードの先に兵庫県立美術館が見える。建物の上部にディスプレイされたオブジェが、まるで目印のようで、迷うこと無く到着。このオブジェは、オランダのアーティスト、フロレンティン・ホフマン氏のデザインによるもので、平成23年9月に兵庫県立美術館の新たなシンボルとして、ギャラリー棟(東棟)の屋上に設置されることとなった。

仲間と交流しつつ創作

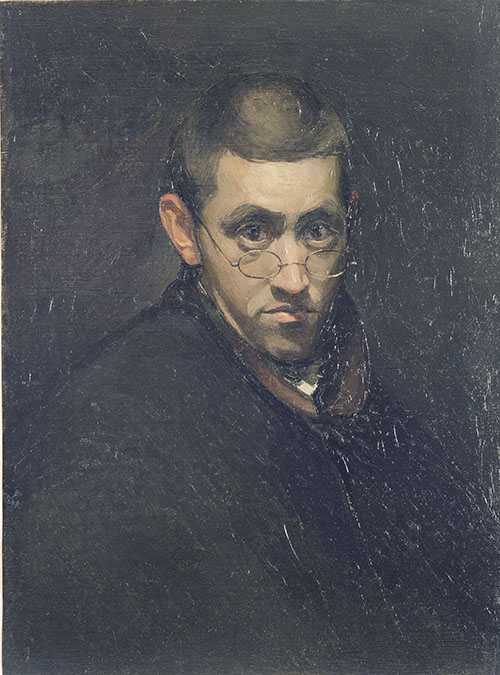

入り口を入ってすぐに目に飛び込んでくるのは、金山の自画像である。この作品は、東京美術学校(現在の東京藝術大学)卒業展に出品した4点のうちの1つ。他の学生は2点出すのがやっとの中、いかに勉強熱心であったかがわかる。成績はトップで、卒業式には、総代として答辞を述べたほどだ。顔だけが明るく浮かび上がり、こちらをじっと見る目が、強い印象を与える。

仲間と交流しつつ創作

今回の展示では、金山と交流した画家たちの作品も展示しているのが特徴的だ。児島虎次郎(こじまとらじろう)は、金山より2歳年上の東京美術学校時代からの友人。金山は約3年6か月の間、ヨーロッパに滞在し、写生旅行や、パリのアトリエで制作に打ち込んだ。この作品は帰国してすぐの32歳の頃の金山を、児島が描いたものである。学生の時に金山自身が描いた自画像とは全く雰囲気が違うのが興味深い。

帰国後の金山は、友人との交流を深めていた。多くの時間を共に過ごした柚木久太(ゆのきひさた)の『春潮(玉島港)』は、生まれ育った岡山県倉敷の玉島の景色を描いたもの。金山は小豆島へ行き、『夏の内海』という秀作を仕上げている。神戸以西の瀬戸内海の風景に馴染んでいなかった金山が、どうして小豆島を選んだのか。恐らく柚木や他の画家仲間の作品を見たり、情報を聞いたりしていたのではないか。そんな画家同士のネットワークが想像できる。

初公開の躍動感溢れる作品

兵庫県立美術館には、金山の生涯にわたる約半数の作品と関連資料がある。これは、没後に前身の県立近代美術館に、遺族や関係者から寄贈されたためだ。美術館内には常設展示のコーナーがあるが、今まで紹介していなかった作品も、今回展示されているのが見どころとなっている。

初公開の『祭り』は、海外で見た風俗を、日本に戻ってきてから作品に仕上げたようだ。祭りの日に踊る人物や、球技に興じる人物が描かれている。当初は、この作品の作者は不明であったが、作中の人物によく似たデッサンが、スケッチブックにあったことから金山作品だということが判明したと言う。

当時の時代を映す作品

広報担当者は、「金山が生きた時代も感じられます」と話すが、これらの兵士を描いた作品も、その中に含まれるだろう。金山は1933(昭和8)年に明治神宮聖徳記念絵画館の壁画『日清役平壌戦』を納めている。縦3メートル、横2、5メートルの作品を仕上げるのに、9年もの歳月をかけている。

明治天皇の事績を顕彰する80枚のうちの1枚を描くという、当代の実力派画家として見込まれた制作依頼を、初めは辞退したそうだ。その理由は何故なのかはわからない。結局は出身地である神戸市の奉納画であったことから承諾したようだ。壁画制作のために、現地取材を行い、従軍した軍人たちにも取材するなど、入念に取り組んだ金山。完成にいたるまでの苦心の跡が、壁画画稿からうかがえる。

趣味が高じて生み出された芝居絵

若くして才能を発揮した金山はストイックな画家なのかと思いきや、その印象を裏切る展示もあった。踊りが趣味だったことから、着物を着て踊っている姿を撮影した写真が多く見られる。スライドショー形式にしている写真を見ると、まるで現代人のSNS動画のようだ。

また、他の作品とは印象が違う「芝居絵」は、金山が体調を崩した時期から、手すさびに始めたものである。子どもの頃に見た歌舞伎の名場面や、好きな場面を絵に表現していた金山。作品を描く楽しげな様子まで、伝わってくるようだ。

圧巻の花々の作品に惹きつけられる

金山は花瓶に活けた花の作品の人気が高く、依頼を受けて描くことも多かったと、記録にある。生き生きと咲き誇る様子から、満開の盛りを過ぎて滅びる美しさまで描いていて、さまざまな花の表情を捉えている。

第9回帝展に出品され、宮内省買上げとなった『菊』は、大輪の菊がその重みで首を垂れている様子が描かれている。「同じような構図でも、1点1点違うので、見応えがあります」と広報担当者は話す。

金山の妻は、出納簿に絵の画題や、絵を渡した先の氏名や展覧会名を記していた。菊、ダリア、ばら、百合、牡丹などの花の名が見られる。金山家の生活を支え、人気のあった花々の作品。生命力を感じる花の絵の前に、多くの人がじっと佇んで、見入っていた。

写生旅行を追体験

金山は日本各地の風景を描いたが、取材に赴く交通手段は鉄道だった。その行程がわかる移動ルートが展示されている。資料となったのは、金山が夫人に宛てた絵はがきの文面などから。推測も交えているとはいえ、画家の足取りが実感できるユニークな試みだ。

新潟県にある妙高山の雪景色を描いた作品を、移動ルートを見てから鑑賞すると、感じ方が変わってくる。妻への手紙には、「雪がなくて困っている」「風が強くて、とても外では描けません」などと書かれている。東海道新幹線が開通したのは、金山が80歳で亡くなった1964(昭和39)年と知ると、より感慨深い。

明治から昭和の時代を生きた画家の人生を、作品を通して追体験したようで、余韻が残る展示だった。作品内容が多彩なので、技法や色使いなど、自分好みの作品を選んで楽しむのも良さそうだ。

また兵庫県立美術館は、安藤忠雄設計の外観や内部も見どころが多く、美術館全体がアート作品のようだ。「時間帯や、太陽の日の入り方で空間の印象が変わるので、その変化も楽しんでいただければ。雨の日は、落ち着いた雰囲気で過ごせるので、おすすめですよ」と広報担当者。見る時間帯や、天候を選んで訪れるのも、面白いかもしれない。