5.0

素晴らしい

作家の名前の読み方も性別も知らないが、絵画に興味があり1度観てみたいと思っていた。全く何も知らない状況で伺った展覧会でしたが、略歴も知る事ができ、ミステリアスな写真、絵画以外の衣装や映画ポスター等拝見出来、存分に堪能致しました。

絵画さえ知らなかった友人も興味を持ち凄く楽しんでいました。

又伺いたいです。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国 303 の美術館・博物館と 707 の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

本展は、様々な領域を越境した表現者・甲斐荘楠音(かいのしょうただおと 1894~1978)の生涯にわたる創作の全貌を回顧するものです。

甲斐荘は大正期から昭和初期に日本画家として活躍し、革新的な日本画表現を世に問うた美術団体「国画創作協会」の会員としても知られています。通念としての理想美を描き出すのではなく、美醜相半ばする人間の生々しさを巧みに描写した甲斐荘の画風は、戦前の日本画壇で高く評価されました。しかし、1940年代初頭に画業を中断した後は映画業界に転身。長らくその成果が顧みられることはありませんでしたが、1970年代半ばから再評価の機運が高まり、没後20年を経た1997年には回顧展が開催されます。そこで日本画家としての活動の全貌が初めて紹介され、同時に「京都画壇の異才」という定評を確立して今日に至ります。

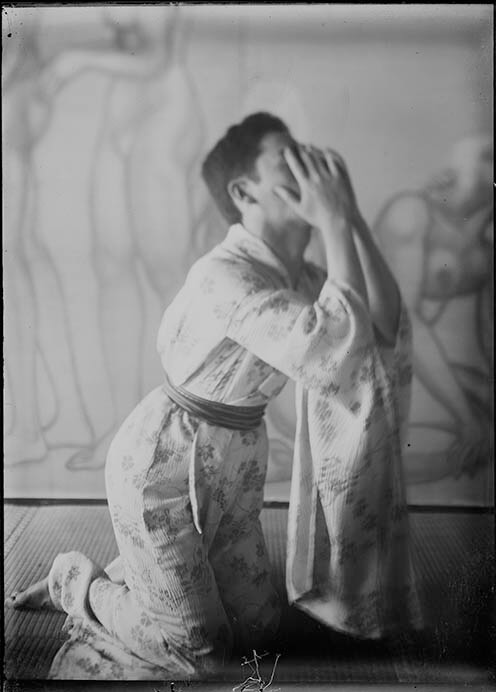

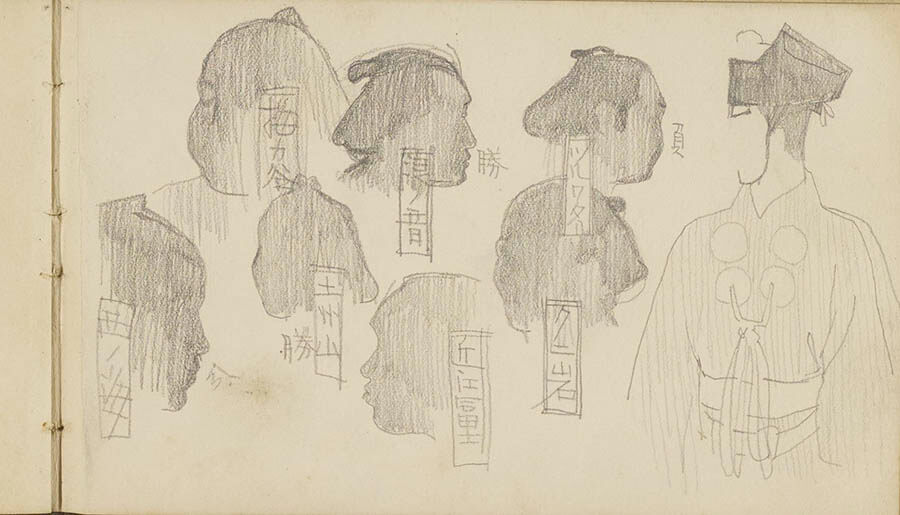

美術館での二度目の回顧展となる本展では、日本画家という枠組みに収まりきらない甲斐荘の「越境性」を紹介します。画家としての評価の影に隠れてしまった甲斐荘の別の側面―溝口健二ら稀代の映画監督を支えた風俗考証家、歌舞伎など演劇を愛好し又自らも素人芝居に興じた趣味人としての活動は、これまでほとんど注目されてきませんでした。さらには、女形としての演技や異性装による「女性」としての振る舞い、セクシュアルマイノリティでもあった甲斐荘の嗜好/指向は、彼の表現活動を解釈する上で重要な要素です。本展ではスクラップブック・写生帖・絵画・写真・映像・映画衣装・ポスターなど、甲斐荘に関する資料のすべてを等しく展示します。異色の日本画家から「複雑かつ多面的な個性をもつ表現者」へ、甲斐荘楠音を再定義することが本展の目的です。

これらの資料を渉猟すると、多岐にわたる興味と欲望の交錯、創造する個人の複雑な内面世界が見えてきます。一つひとつの作品は、それらが収斂した重層的な結晶として再解釈されるはずです。俳優が様々な役柄を演じ分けるように、多彩な顔をもった甲斐荘という一つの個性は、現代を生きる我々に少なからぬ示唆を与えてくれることでしょう。

| 会期 | 2023年2月11日(土・祝)~2023年4月9日(日) |

|---|---|

| 会場 |

京都国立近代美術館

|

| 住所 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町26-1 |

| 時間 |

10:00~18:00

|

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 一般 1,800円(1,600円) 大学生 1,100円(900円) 高校生 600円(400円)

|

| TEL | 075-761-4111(代表) |

| URL | https://www.momak.go.jp/ |

5.0

作家の名前の読み方も性別も知らないが、絵画に興味があり1度観てみたいと思っていた。全く何も知らない状況で伺った展覧会でしたが、略歴も知る事ができ、ミステリアスな写真、絵画以外の衣装や映画ポスター等拝見出来、存分に堪能致しました。

絵画さえ知らなかった友人も興味を持ち凄く楽しんでいました。

又伺いたいです。

5.0

以前他の展示でみた、甲斐庄楠音の妖美な着物女性の絵画をまた観たいと思ったのがきっかけで訪れました。

作品点数が多く、大型の作品も沢山あったので大変見応えのある展示です。

目当てだった絵画以外にも、小下絵、スクラップ帳、衣装デザイン等様々な甲斐荘楠音を観ることができました。

映画界での活躍は恥ずかしながら知らなかったのですが、実物のお衣装と合わせて映画のポスター、映像などを合わせて確認することができ、より映画というコンテンツの中で輝く甲斐庄楠音を知ることができ面白かったです。

5.0

展覧会に行くまで名前を存じ上げていませんでしたが、作品を観て、あのときの妖艶なあの絵だ!となにかに魅きつけられるかのような不思議な感覚で観覧する機会を得た展覧会でした。特に花魁の絵に魅入ってしまいました。楠音自身、儚いけど、精力的に多方面な活躍の中で魅せる妖しい美しさ。こんなに多芸多才な楠音がもっと著名になられること祈りつつ、雨月物語を近いうちに観たいと強く思いました。

4.0

以前、別の展覧会で見逃した横櫛を観に訪れました。

人生初の甲斐庄楠音の個展。

日本画作品だけでなく、画家自身の写真やスクラップ、スケッチブック等々…

画家自信により迫る展覧会でした。

また甲斐庄がデザインした映画衣装も圧巻。こんなデザイン、よく思いつくなぁ…と大変楽しめました。

目的の横櫛は女の情念が凄まじく、想像していた何倍も大きい作品で、圧倒されました。

この作品を見るだけでも、十分価値があると思います。

今度改めてもう一度横櫛に会いに行ってきます。

4.0

甲斐荘楠音を初めて知ったのは、2年前の「あやしい絵」展で見た「横櫛」でした。正確にいうと、その企画展に合わせて放映された「ぶら美」で紹介しているのを見たのが、初めてで、岩井志麻子氏の代表ホラー小説「ぼっけえ、きょうてえ」の表装に「横櫛」が使われていることを知り、本屋でそれを確認したのが2回目、そして3回目にして本物の「横櫛」との出会いでした。今、出品目録で振り返ると当時、京都国立近代美術館と広島県立美術館の両方の「横櫛」が展示されていたことがわかりますが、「ぼっけえ、きょうてえ」効果か、京都国立近代美術館の「横櫛」の記憶しかありません。見ているはずの広島県立美術館の「横櫛」ですが、すっかり忘れていて、今回「横櫛」が複数点あることをはっきりと知り、新鮮な気持ちで、その背景を学ぶことができました。広島県立美術館の「横櫛」の方が、加筆修正して「第1回国画創作協会展」に出品されており、修正前のオリジナルが京都国立近代美術館の「横櫛」だそうです。

これまで甲斐荘と言えば、あやしい絵を描く人ぐらいの知識しかありませんでしたが、今回の回顧展で甲斐荘楠音の全貌が知り、スケッチの多さから徹底した写実の追求を感じ、映画、演劇の世界においても大功労者としての素顔を見ることができ、奥深い甲斐荘ワールドを堪能することができました。特に、未完の「畜生塚」は甲斐荘が若いころに、ミケランジェロの影響を受けていたことがありありと感じることができ、筋肉の描写に釘付けになりました。晩年、制作にチャレンジしたこともあったそうですが、若いころの表現と晩年の表現、別人のような感覚を受け、修正レベルでないことから断念したとの事。そのため現在の形で残っているわけで、それはそれで大変見応えがありました。甲斐荘本人が若いころの作品を見て、歩んできた道は間違いないと成長を感じたのか、若いころの勢いある精神を失ってしまったと感じているのか聞いてみたいと思いました。

5.0

甲斐荘楠音の作品は様々な画家の方々が描いた舞妓さんの作品たちの展覧会の際に初めて知り(少しだけ)、その際、びっくり、かつ、ちょっとこわい・・・、と感じていました。

今回の展覧会では、画家・映画人など、いろんな視点での展示だったことからか、また、画風も時期により異なるものなど様々で、たぶん前情報があったことあったからか(紹介や説明などをさらっと見ていたからか)、実際に鑑賞した際には、最初の展示作品が現れた際から、綺麗だな(色合いや絵のタッチの柔らかさなど)、と、感じながら作品群を鑑賞しました。

映画に使用されていた衣装も、これまでまじかで見たことがなかったので、新鮮でした。

4.0

展覧会前半は日本画家として、後半は映画人としての甲斐荘楠音の仕事に焦点を当てた本展。異なるジャンルの展覧会を同時に見たかのような、かなり満足感のある展示になっている。

とくに美人というふうには感じないが、どこか目の離せない魅力のある楠音の女性像。好きなタイプの画風ではないのだが、妙にすんなり受け入れられるのはなぜだろう。肉感がいくぶん強調された甲斐荘楠音の女性像には、いわゆる理想的な「美しさ」を逸脱した美が見出せる。近年人気が高まっているらしい甲斐荘楠音の画風の魅力は、そうした美の定義への思索に示唆を与えるからだろうか。共感ともまた違うが、心に絡みつく魅力があるのはそのためかもしれない。

楠音が考証した映画の衣裳展示は圧巻。よくこれほどきれいに衣裳が残っていたものだと感嘆しつつ、楠音の多彩さを恨めしくも思う。展示を見ていると彼はいわゆるオタク気質な人物だと見受けられるが(大方の芸術家はそうなのだろうが)、そうした彼の嗜好性が多様に展開されているさまは、その個性の自由な羽ばたきを見ているようで、朗らかな気持ちにもさせられる。

甲斐荘楠音の名を知ったのは、2022年の「あやしい絵展」でした。

もちろん彼の代表作の一つである「横櫛」の絵は小説の表紙で知っていましたが。

その展示会ですっかり彼の絵に魅了された私ですが、彼が映画の風俗考証や衣装デザインなどを…readmore

4.0

甲斐荘楠音の作品のほとんどが関西にあるためか、関東にいると、なかなか目にすることがない。そのためか、たまに見ることがあると、猛烈に深く印象に残る。最近だと、東京国立近代美術館で開催された「あやしい絵展」とか、東京ステーションギャラリーで開催された「コレクター福富太郎の眼 昭和のキャバレー王が愛した絵画」あたりです。まあ、この展覧会、東京ステーションギャラリーに巡回するので、待っていればいいのでしょうが、たまたま京都に用事があったので、どうせなら京都でも見たいと思って行ってきました。

今回の展示では、写真の見せ方が面白かった。会場のパートの区切りなどに甲斐荘が資料用に撮影した写真を拡大して印刷したモノをパーティション代わりに使っていて、いいアクセントになってました。特に甲斐荘自身が女装して女形としてポーズをとっていたりするものもあって、興味深い。誰が撮影したんだろう?機材はどれだろう?とまあ謎はある。大正時代から昭和初期の撮影なので、写真史的にも面白い気がする。雑誌や新聞の切り抜きを貼り付けたスクラップブックもあって、これも興味深い。例えば、女性のヌードもある一方で、三島由紀夫の上半身裸の写真とかがあったりする。

そして後半は映画関連の展示になってました。考証家として映画に関わった甲斐荘の仕事についての展示です。圧巻は旗本退屈男などの猛烈に派手な衣装の展示で、甲斐荘が関わったということらしい。果たして東京で全部展示できるのかしら?という物量です。

ちなみに撮影は不可。カタログは3200円とあるが、なぜかRakutenブックスでのみ通販可能で、お値段は3199円と1円安いうえに、送料無料。重いので、美術館では購入せずに、Rakutenブックスで購入しました。あと、チケットは日時指定はありませんが、ネット決済可能。主催に日本経済新聞社が入っている関係で、日経IDの登録会員は200円引きで購入できます。

一度見たら忘れない絵というのはある。

普通それは、上手だなあ、美しいなあ、素敵だなあ、斬新だなあ、など、見る者を心地よい方向へと導いてくれるが、その逆もある。

例えばムンクの《叫び》のように、得体のしれぬ不安や恐怖が描かれて…readmore

☆評価なら☆5つです。

待ちきれず初日に出かけてきました。予想をはるかに超えて凄かったです。

東映、東映太秦映画村 の全面的な協力あってこそ成立した展覧会ですね。

2017年に京都国近美で開催された「岡本神草の時代展」で、楠音の「横…readmore

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

京都府で開催中の展覧会

《幻覚(踊る女)》 1920(大正9)年頃、絹本着色、183.5×105.0 cm 、京都国立近代美術館

《虹のかけ橋(七妍)》、1915-76(大正4-昭和51)年頃、絹本着色・六曲一隻、180.0×370.0cm、京都国立近代美術館

《横櫛》 1916(大正5)年頃、絹本着色、195.0×84.0cm、京都国立近代美術館

《秋心》 1917(大正6)年、絹本着色、151.0×44.0cm、京都国立近代美術館

「《畜生塚》の前でポーズをとる甲斐荘楠音」 ガラス乾板からのプリント、京都国立近代美術館

《娘子》 1927(昭和2)年、絹本着色、49.7×46.6cm、京都国立近代美術館

《籐椅子に凭れる女》 1931(昭和6)年頃、絹本着色、65.8×49.0cm、京都国立近代美術館

「歌妓のポーズをとる友人」 ガラス乾板からのプリント、京都国立近代美術館

「力士の頭部スケッチ集」 スケッチブック、京都国立近代美術館