「床の間芸術」を再考し、

新しい日本画の楽しみ方を探る

泉屋博古館東京にて、特別企画展「日本画の棲み家」が2023年12月17日まで開催

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

構成・文・写真:森聖加

「美術は展覧会会場で鑑賞するもの」という認識が、現代に生きる私たちには当たり前のように浸透している。しかし、そうした常識も実は近代以降、西洋文化の流入によって一般化した例であり、かつて日本画は住宅の、主に「床の間」で鑑賞されるものだった。泉屋博古館東京で、2023年12月17日まで開催中の 特別企画展「日本画の棲み家」は、同館所蔵の住友コレクションを中心に据えつつ、次代を担う現代作家の新作も発表しながら、日本画のあり方、未来を探ったユニークな展覧会だ。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 特別企画展 日本画の棲み家

開催美術館:泉屋博古館東京

開催期間:2023年11月2日(木)~12月17日(日)

床の間を「棲み家」としていた、かつての日本画

本展は、「日本画の棲み家」という意表を突くタイトルに、副題「『床の間芸術』を考える」が付いている。明治時代に西洋文化が流入する以前の日本では、日本画は座敷や床の間で鑑賞され、その「棲み家」は個人の住まいだった。近代に入り西洋にならった展覧会制度が導入されると、画家たちの中心的な発表の場は展覧会会場へ移る。これは鑑賞者にとっても主な鑑賞の場が展覧会になったことを意味した。新しい「棲み家」への住み替えは、日本画の画題や表現の変化にもつながっていったという。

展示作品の中心は、住友家第15代当主、住友吉左衞門友純(すみともきちざえもんともいと、号:春翠=しゅんすい、1864-1926)が蒐集した同館の核、住友コレクションが伝える日本画だ。その特徴を一言でいえば、「邸宅を飾るために集められた日本画」と同館主任学芸員の椎野晃史氏は言う。いわば、「展覧会芸術」の対極に位置した、究極の「床の間芸術」群だ。西洋化が進んだ住宅では、床の間をもつ人も少なくなった。一方、自宅で過ごす時間が見直されるいま、「床の間芸術」を再考することで日本画の新たな鑑賞の可能性を探る企画でもある、と椎野氏は続けた。

邸宅を彩った柔和で、吉祥的内容を備えた日本画

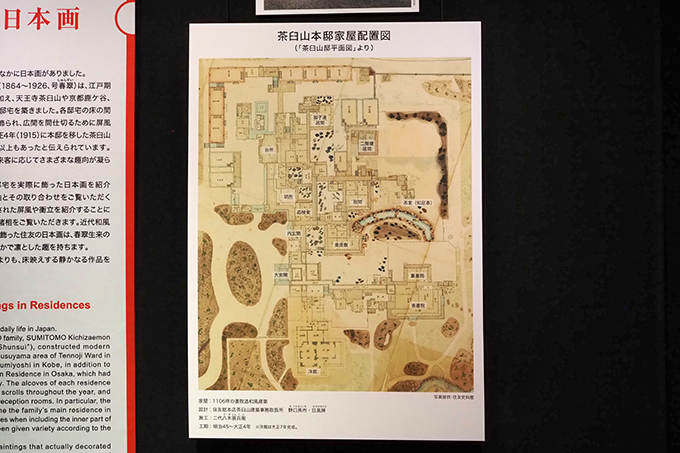

第1章「邸宅の日本画」では、住友家の邸宅を飾った日本画を紹介する。特に大正4(1915)年以降、住友家の本邸となった茶臼山邸(大阪市天王寺区 ※現在は大阪市立美術館などが立つ)に実際に飾られた日本画が並び、一部は当時のしつらえとともに再現する。

茶臼山本邸の敷地は広さ1106坪あり、邸宅には10を超える床の間があったと伝わる。つまり、それだけの数の空間を当時人気の日本画家に注文したり、伝来の品を購入したりして、季節や催し、来客に応じて趣向を凝らした。スケールの大きな邸宅での日本画鑑賞のありようを知れるのが本パートだ。

展示室で真っ先に目を惹くのは正面奥に置かれた屏風、木島櫻谷(このしまおうこく)の《雪中梅花》で、雪景色のなかに可憐な梅の花が咲く情景を描く。茶臼山本邸の表書院の次の間に置かれた。作品は四季の連作屏風であり、季節に応じて出す。

屏風は同じく木島櫻谷による《震威八荒図衝立(しんにはっこうずついたて)》、狩野芳崖(かのうほうがい)《寿老人図》とのセットで表書院と次の間を飾った。最近の研究では、衝立と《寿老人図》を飾った表書院の床の間は幅4mもあったことも明らかになった。当主の美意識を反映した、品よく清らかな山水や花鳥画、めでたいもの尽くしの吉祥画は、床の間での鑑賞にふさわしい題材がいかなるものかを伝える。

日本画と工芸品との取り合わせの妙を示す例では、高島北海《蜀道青橋駅瀑布図》(たかしまほっかい/しょくどうせいきょうえきばくふず)と宮川香山《倣洋紅意窯変花瓶》(みやがわこうざん/ほうようこういようへんかびん)がある。画中の滝の流れはそのまま、釉薬が流れ落ちる紅色の花瓶へと転じていく。床の間での鑑賞では、そんな視覚的効果を楽しむ遊びもあったようだ。

巻物や画帖も室内での鑑賞を想定

床の間に飾る絵はどんな特徴をもっているか?

第2章「床映えする日本画」では、床の間に飾る絵はどういう特徴をもち、どんな画題を飾るべきかがさらに掘り下げて紹介される。展覧会の存在が大きくなる近代にあって、当時の日本画家が展開した論と実践を合わせて考えることで、その輪郭が明確になる。

近代日本画壇の巨匠のひとり、川合玉堂(かわいぎょくどう)は「床の間芸術」について次のように語ったと椎野氏は紹介する。「床の間での鑑賞ではある種の束縛が生まれる。作品はもちろん優れたものでなくてはならないが、新しいとか奇抜なものでは駄目である。技法が洗練され、あるいは余韻が高い。さらに品位があって上座を引き締めるものが床の間の掛け軸としては上々である」。

不特定多数の人が同時に鑑賞する展覧会では、会場でのインパクトが強く意識された結果、日本画は大きく、濃厚になり、不必要な技巧が凝らされるようになっていた。対して、「床の間では掛け軸は特定の人物が一対一、あるいは少人数で鑑賞する。一枚の作品にすべて説明的に描かく必要はなく、大事なことだけを描いてあとは鑑賞者に任せるべき」とも川合玉堂は説いた。

床の間は、源流を仏壇とする「仏壇起源説」がある。橋本雅邦《出山釈迦図》(はしもとがほう/しゅっざんしゃかず)のような漢画的な筆法をベースに西洋画の明暗を加えた重厚かつ格調の高い仏画も床の間にふさわしい作品とされた。

現代作家は「床の間」にどう向き合い、描いたか?

第3章では現代の若手作家6人(小林明日香、松平莉奈、菅原道朝、澁澤星、水津達大、長澤耕平)が「床の間芸術」の今日的な意味を問いながら、制作した作品を展示している。

小林明日香の《partition》は、既製のパーテーションを屏風に見立て、近世の洛中洛外図や祭礼図のイメージを引用。実際に祇園祭にも取材して、自らの手で描いた(=アナログ)画とデジタル写真などをコラージュする現代版祭礼図に仕上げている。屏風は折りたたみ、コンパクトに収納が可能であること、加えて既製品を使って安価に仕上げたことも現代の事情に合わせた提案である。

松平莉奈の《ニュー・オランピア》は作品名が示唆する通り、エドゥアール・マネの《オランピア》と《草上の昼食》などを織り込む。普段から人物画を手がける松平は、「人物画は家に飾りづらい」という意見をよく聞いていた。「展覧会は鑑賞者が一方的に絵を見るイベントであるのに対して、床の間芸術は絵が逆に私たち人間の暮らしや生き様を見つめる機能持っているのではないか」と「視線」をテーマに、画面には多くの「目」も描く。

家業の反映を願う住友家の正月飾り

第4室の特集展示「住友と床の間」では近代よりさらに遡り、江戸時代の住友家の邸宅で床の間がいかに使われたかを史料と再現展示により紹介する。江戸時代、銅精錬業の中心地だった大坂で、最大の規模を誇った、住友銅吹所には幕府の高官やオランダ商館長(カピタン)が見聞に訪れた。隣接する屋敷に移って行われた接待の場では特別な座敷飾りで客人を迎えた。

また、住友家伝統の正月の床飾り(レプリカ)が江戸時代の室内装飾を伝える。そこには銅鉱石をしめ縄で飾り付けた小鉑(こばく)、銅を溶かす際に用いられた燃料の吹炭(ふきすみ)、坩堝(るつぼ)に残る床尻銅(とこじりどう)といったものが並び、銅山経営を家業の繁栄の礎とした同家ならではのユニークかつ豪華な飾りも見どころである。