「芸術とは魂の交感」

坂東玉三郎、という哲学に触れて。

坂東玉三郎衣裳展「四季・自然・生命~時の移ろいと自然美~」トークショー&インタビュー【前編】

構成・文(インタビュー):小林春日

撮影:落合直哉

横山大観、鏑木清方、上村松園、小村雪岱・・・ 坂東玉三郎さんが歌舞伎について語る中には、数々の日本画家らの名前が登場する。舞台の上での美を追求し、その役の魂になりきるために、絵画や音楽の勉強することは、一番大事と語る。

2023年6月8日(木)から18日(日)まで、セイコーハウス銀座ホールにて開催された、坂東玉三郎衣裳展「四季・自然・生命~時の移ろいと自然美~」の終盤、6月17日(土)に、玉三郎さんご本人によるスペシャルトークショーが開催された。そして、トークショーのあとにはアートアジェンダが、玉三郎さんに直接インタビューする機会をいただいた。アートに関するお話も交えて、トークショーの内容とともにお届けしたい。

2012年には、歌舞伎女方として人間国宝(重要無形文化財保持者)になられた玉三郎さんは、歌舞伎の家系の出身ではなく、ただ歌舞伎が好きな子どもだったという。4歳の頃から、幼稚園には通わず、日本舞踊を習い始め、その後、十四代目守田勘弥の部屋子となり、7歳で初舞台を踏んでいる。14歳で五代⽬坂東⽟三郎を襲名してから現在に至るまで、歌舞伎界の第一線で活躍するのみならず、映画監督のアンジェイ・ワイダやダニエル・シュミット、チェリストのヨーヨー・マら世界の超⼀流の芸術家と多彩なコラボレーションを展開するなど、歌舞伎の枠を超えて幅広く国際的にも活躍を続けている。2013年にはフランス芸術文化勲章最高章「コマンドゥール」を受章している。

オルセー美術館やルーヴル美術館の休館日に・・・

最初に、玉三郎さんに、美術館に足を運ぶ機会があるかどうかお聞きしてみた。著名人であり、幅広い年齢層からの熱狂的なファンの多い玉三郎さんが、気軽に美術館に足を運ぶことはなかなか難しいことなのではないだろうか。

「パリらしいなと思うのは・・・」とお話しいただいたエピソードは、ルーヴル美術館やオルセー美術館に、特別に休館日に入場し、貸し切りのような状態で、じっくり鑑賞できる機会が設けられたという素晴らしい経験についてのものだった。フランスという国は、坂東玉三郎という一流の芸術家を美術館に迎えることを重要と捉え、ジャンルを問わず、芸術を高めていくために必要な機会には惜しみなく門戸を開く。柔軟な対応を可能とする、さすがの文化大国である。

そして、玉三郎さんは、そういった機会に自身の感性に響いてくるものを、真直ぐに、深く受け止めてきたようだ。特にオルセー美術館で観たゴッホの作品には、強く感銘を受けたという。ゴッホといえば、その作品が何十億もの高額で取引される画家、という印象があったそうだが、実際にその作品を観て、それまでの印象が覆されたという。

「オルセー美術館で、ゴッホの絵を観たときに(10秒ほど、回想するような様子の沈黙の後)、そこに魂というものをつよく感じて、またと出ない人なんだなと思いました。」

絵から放たれる強いエネルギーが、玉三郎さんの心を揺さぶった。

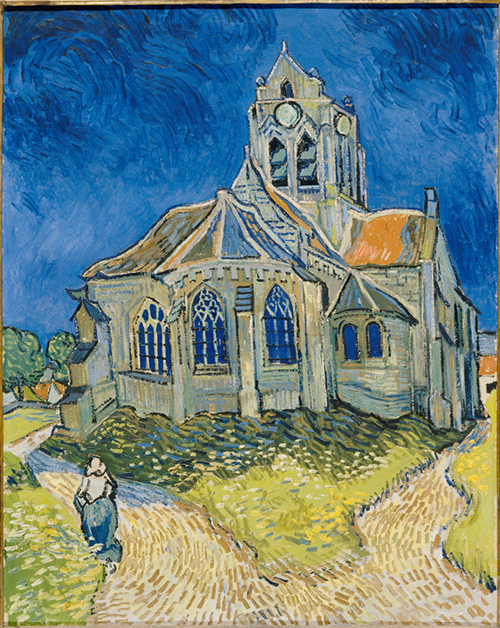

1890年、ゴッホは、その人生に幕が下りる少し前に、油彩画『オーヴェルの教会』を描いている。この作品を観た、玉三郎さんは、

「死ぬ前に描いたとは思えないくらい、晴れ晴れとして美しいのね。素晴らしかった」と話す。

©RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/Hervé Lewandowski

ゴッホは、南仏にあるサン・レミの精神病診療所で1年ほど過ごしたあと、美術愛好家でもあった医師のポール・ガシェを頼って、パリ郊外のオーヴェール・シュル・オワーズへと移る。人生最後の3か月近くをこの美しい村で過ごしながら、多くの作品を残しているが、『オーヴェルの教会』もその間に描かれた1点である。

その前に滞在していたアルルで、共に暮らしていた画家のゴーギャンが去った後に、自身の左耳を切り落とした、いわゆる「耳切り事件」を起こしているが、その後に描かれた絵も実際に観て、とてもエネルギーに満ちていると感じたそうだ。

ゴッホ終焉の地、オーヴェール・シュル・オワーズの村には、ゴッホのお墓がある。その隣には、ゴッホを心から愛し、経済的にも精神的にも支え続け、多くの手紙を送り合った弟のテオのお墓が並ぶが、これはテオの妻ヨハンナが、のちに別の地にあったテオの墓をゴッホの隣へと改葬したものである。玉三郎さんは、そのお墓を訪れた際、そのようなゴッホとテオのお墓が後に隣り合うことになったエピソードを知り、心を打たれたという。

お客様の魂と舞台にのっている人間の魂が行き来することが一番大事

「ゴッホの絵に、魂というものを感じた」という玉三郎さんは、トークショーの中で、歌舞伎という舞台の時空間においては、

「お客様の魂と舞台にのっている人間の魂が行き来することが一番大事。そのために、役者とお客様は同じ空間で、出会わなければならない。」と語る。

「そこで人が死ぬこともあるし、生まれることもあるし、

恋愛することもあるし、失恋することもある。

封建社会に流されることもあるし、封建社会を牛耳る人もいるだろうし、

封建社会に負けながらも民衆として力強く生きていく、という人間も登場します。

そのことを自分の魂の中に復活させて、お客様の前で演じれば、

お客様のDNAの中から、もしかしたらお客様の体現したことのない

過去世のDNAが目覚めて、そこに生まれてくるかもしれない、

ということなんです。」

そう、舞台芸術について語る。

魂や過去世というものは、現在の科学で証明されうる話ではない。しかし、美術館などで出会った芸術作品に対しても、人々が覚える感動は、その時に対峙した鑑賞者にとっての必然であり、魂の共鳴とも言える。ラスコーの壁画でも、縄文時代の土器でも、ルネサンス期の宗教画でも、その造形、その色彩、その表現は、時空を軽く飛び超えて、観る者の心に届く。

「一番大事なことは、魂の交感」だと、玉三郎さんは言う。

「だから、舞台とか芸術があるんですね。芸術を見て感動するということは、そのもの自体のものよりも、それをつくった人、あるいは作った人の過去の積み上げと、見ている人の中での、その会話のひとつの手立てとして作品があるんだと思うんですね。」

芸術作品は、モノとして存在しているが、そういった物質的な存在を越えて、魂の交感のための、“ひとつの手立て”として芸術がある。そう考えると、わたしたちの魂が揺り動かされる瞬間というのは、個々の人生において測りがたい価値があり、より多く“魂の交感”の場に出会うことが、人生を本質的に豊かなものにしてくれるのではないだろうか。

心で観察したものが、役を通して舞台に表れる

「人間っていうのは肉体的には100年前後の一生で、魂だけは宇宙に還っていくんだけれども、観ていただいた魂っていうのは、永遠に宇宙を周っているんでしょうね。ですからそれがどこかでまた出現して、観たこともない、観たことを覚えていないものが、どこかできらびやかに生まれていくっていうのが人間というものの、魂というものの巡りだと思います。」

今から約400年前に誕生した歌舞伎の世界は、芝居や踊り、音楽や舞台美術などの総合芸術としての伝統を、変化・革新を少しずつ重ねながら、現在に継承してきた芸能である。玉三郎さんご自身、先達の歌舞伎役者たちによって演じられてきた様々な役の魂に、直接的にも間接的にも出会い、そして役者として自分自身の魂に昇華し続けてきた芸術家であり、魂というものの巡りの中で生きている存在といえるのかもしれない。

「過去の名優の写真を見ることも大事ですし、浮世絵を見ることも大事ですし、そこから役作りができていると思います。」

台本のセリフを話す、という具体的なことに対して、浮世絵を見て、その生活振り、体の重心の置き方、体の線の流れなどをじっくり観察して、絵の形を真似し、そのうちに、それを真似することは辞める。すると、心で観察したものが、舞台上に現れ出てくる、という。

「もしかすると、わたくしじゃないもの、わたくしではないどこかの人が感じたものが、無意識にわたくしの中から出てきて、みなさまの自覚のない過去の人とリンクしているかもわからないんです。」

自身の舞台芸術に生まれる空気感から派生しているものをそう話す。

役を演じる際に、例えば、江戸の人間であれば、江戸時代に描かれた浮世絵などをじっと見みていると、その作品の魂が、自分の魂と出会い、こちら側に入ってくる、といった感覚になる、という。

「ですから、心の観察、というか魂ということなんでしょうかね。それをやっていくうちに、乗り移っていく、という形で役ができていくと思います。」

玉三郎さんの向かい側に座り、インタビューを始め、その柔らかい物腰と、温かい眼差しで接してくださる中で、玉三郎さんがこちらに眼差しを向けている、というよりも、心を捉えられているような、今までにあまり感じたことのない感覚を覚えた。歌舞伎役者を生業とする玉三郎さんが、常日頃から、情報として捉えるために見るのではなく、心の目を向けている、あるいは、心の目でしかものを見ていないのではないか――。そのときに抱いた印象は、インタビューを終えてからもずっと心に残っている。

【後編】は、こちらから