「動物の友」と呼ばれる彫刻家が辿り着いた

シンプルで美しい動物の姿

「フランソワ・ポンポン展 動物を愛した彫刻家」山梨県立美術館にて開催

構成・文 澁谷政治

白亜の大理石から生み出された一頭の「シロクマ」。悠然と歩くシロクマの絶妙な瞬間が切り取られたシンプルなフォルムには、動物と対峙する作り手の優しいまなざしが感じられる。フランスのアニマリエ、動物彫刻家フランソワ・ポンポン(François Pompon 1855-1933)の大規模な回顧展が、2022年4月16日から6月12日まで、国内5か所巡回の最終会場として山梨県立美術館で開催されている。思わず撫でたくなるような愛らしい動物作品に惹かれ、東京・新宿から特急で約1時間半の山梨・甲府市まで、山梨県立文学館とともに芸術の森公園内にある美術館へと足を延ばした。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「フランソワ・ポンポン展 動物を愛した彫刻家」

開催美術館:山梨県立美術館

開催期間:2022年4月16日(土)~6月12日(日)

細部を削ぎ落した滑らかな輪郭が美しい多くの作品からも分かるように、ポンポンは鋭い観察眼と高い技術を持った職人気質の芸術家であった。そして、人にも動物にも同じように接し、実直で温かい人柄であったそうだ。ポンポンの前では誰も嘘が付けなかったという逸話もある。今回の展示では、初期の人物彫刻から徐々に動物へ目を向けていく経緯、そして動きを感じるその洗練された鳥や動物たちの彫像群など、約90点の貴重な作品や資料などが一挙に公開されている。

ポンポンは、フランス中部のブルゴーニュ地方にある小さな町ソーリュー(Saulieu)で生まれ、家具の指物師であった父の工房での見習い、そして美術学校の夜学に通い始めてからは墓石店の大理石職人として技術を磨いていく。兵役後にパリに移ってからも墓石店で働きながら夜学で学んでいたポンポンは、当時の美術学校プティット・エコールの教師であった動物彫刻家ルイヤール(Pierre Louis Rouillard 1820-1881)から、パリ植物園内にある動物園での動物観察を勧められていた。しかし、人物彫刻が優位の時代、ポンポンも文学などを題材とした肖像の作品制作に励み、サロン(官展)に出品を続けていく。ポンポンの作品は何度か受賞を果たすものの、国家の作品買い上げには至らず、徐々にポンポンは方向転換を模索することとなる。

この時代の一つの転機となった作品に、「コゼット」がある。バランスを取りながら重そうに水桶を運ぶ少女は、後年の動物作品と同様に、今にも動き出しそうな一瞬が捉えられている。フランスの作家ヴィクトル・ユーゴーの小説『レ・ミゼラブル』に登場する貧しい少女を題材とした等身大の石膏像は、“近代彫刻の父”とも称される彫刻家オーギュスト・ロダン(Auguste Rodin 1840-1917)の目に留まる。ポンポンはロダンの工房で大理石彫刻を担当する職人として働き始め、アトリエ長(Chef d’atelier)を任されるまでに信頼された。

ロダンの下で働いた5年間に、ポンポンは多くを学んだと語っている。特にロダンが探求した「ヴォリューム(塊)」と「ムーブマン(動き)」は、以降のポンポンの作品にも大きな影響を与えた。なお、時期は異なるがルーマニアの抽象彫刻家コンスタンティン・ブランクーシ(Constantin Brâncuşi 1876-1957)も後年同じくロダンの工房に勤めるも「大樹の下には何も育たない」と数か月で去って行く。ともにロダンの下で学んだ系譜を持ち、写実技法から離れた彫刻美という点で比較もされる彼らの交流の記録は残っていないが、ブランクーシが先輩であるポンポンの作品を評価していたとの証言が残っており、ポンポンの晩年には二人が出会った可能性も指摘されている。彫刻の巨匠たちの交友関係に思いを馳せるのも興味深い。

のちに「究極の簡潔性(Simplicité)」とも評されたポンポンのシンプルなフォルムは、地元ソーリューで見た朝陽の逆光に浮かぶガチョウの美しいシルエットがヒントになっているという。写実的な動物彫刻が主流の当時発表された作品「カイエンヌの雌鶏」は、斬新であった滑らかな輪郭の美しさに対し、毛や羽根がない鳥として皮肉を持って迎えられた。ポンポンはこれら批評に対し、「羽をむしられて駆け回る雄鶏」など羽根のない鳥のスケッチを描き、ユーモアを持って返している。一方絶妙なバランスで立つ美しい鶏の姿は、ブロンズ作品の鋳造販売契約へと結び付き、以後ポンポンは本格的に動物彫刻家として歩むこととなる。この単純化された表現は、古代エジプトのヒエログリフや浮彫彫刻、また当時流行でもあったジャポニズムに関する美術誌や動物の香炉など日本の工芸品の影響も指摘されている。「カイエンヌの雌鶏」に施された金色の斑点のパティナ(色付け)も”日本風”と呼ばれた。ポンポンは様々なパティナを試しており、パリの国際植民地博覧会に出品された「ペリカン」では、緑色のまだら模様や口嘴の黄金色のパティナが施されている。今回の展示会場ではこの「ペリカン」のほか、長く首を伸ばした「ラクダ」、大きく口を開けた「カバ」、珍しく特徴的な縮れ毛も一部施した「バイソン」、獲物を狙うかのように静かに歩く「大黒豹」など、さながら動物園のように数々の作品を楽しむことができる。

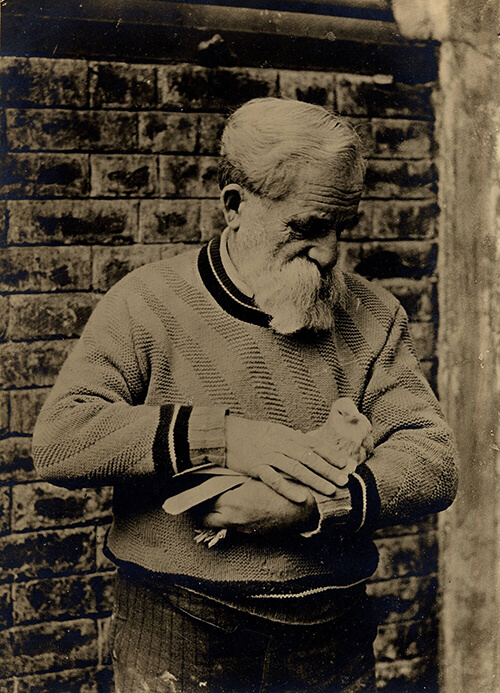

ポンポンはロダンの工房を離れた後、彫刻家サン=マルソー(René de Saint-Marceaux 1845-1915)の制作助手を経て、工房責任者となる。この頃からサン=マルソーに同行しフランス北部ノルマンディー地方のキュイ=サン=フィアクル(Cuy-Saint-Fiacre)を毎年訪れるようになり、家禽や田舎の動物の観察を多く行うようになる。また、パリでは動物園にも足繁く通い、ポンポンが訪れると懐いた動物たちが柵に近寄ってきたと言われている。ロダンの工房で知り合った彫刻家ベルナール(Joseph Bernard 1866-1931)の息子ジャン(Jean Bernard)は、学生時代にポンポンの動物園通いに同行していた。彼は動物園の檻という限られた空間でのシロクマの動きを回想し、「私はポンポンの作品を見ると、シロクマが後ずさりをするときに体のゆさぶりに対して首がしっかりとバランスを取っていたことを思い出すのだ」と述べている。一つ一つの動物の動きを愛情深く丁寧に観察するポンポンに対し、交流の深かったジャンは手紙で「動物の友、ポンポンへ」と書き記している。

ポンポンの作品が高く評価されたのは、1922年の展覧会サロン・ドートンヌであった。実物大の白く美しい石膏作品「シロクマ」は大きく注目を浴び、祝宴では国からの発注も約束されポンポンは涙を流したという。このときポンポンは既に67歳であったが、その後の多忙な晩成期においても精力的に作品を制作した。1925年にパリで開催された現代装飾産業芸術国際博覧会(アール・デコ博)では、中心的な施設コレクショヌール館にポンポンの「シロクマ」「コンドル」「バン(鷭)」などが飾られる。なお、ポンポンはサロン・ドートンヌでの名声を得る前年に妻ベルトを亡くしているが、エジプトで冥界の守護神とも言われるハゲワシに似たこの「コンドル」を、ソーリューの丘を見渡す愛妻の墓標の上にも捧げている。

晩年はフランスで最高位勲章とも言われるレジオン・ドヌール勲章のシュヴァリエ章(1925年)、オフィシエ章(1933年)を叙勲、また「フランス12人の動物彫刻家グループ」を結成し会長に就任するなど、その温かい人柄とともに周囲からの信頼を受け表舞台にて活躍した。パリ・モンパルナスのアトリエには多くの人が訪問することから同じ通りの数軒先のアパルトマンに部屋を借り、目印としてシロクマの頭部の彫刻が扉に飾られた。この頭部のブロンズ作品も展示会場で見ることができる。また、当時の面白い発注に、資産家らからペットの彫刻の依頼があった。その一つ、老舗チョコレート会社「ショコラ・ムニエ」のジョルジュ・ムニエの愛犬、ボストン・テリヤの「トーイ」。一瞬立ち止まってまた駆け回りそうなその表情と立ち姿は、写真などの平面作品では表現できない愛らしい動物の生身の動きが感じられる。

今回の展示には、フランスのディジョン美術館や地元ソーリューのフランソワ・ポンポン美術館などの協力もあるが、日本の群馬県立館林美術館の所蔵作品が多いことも印象深い。群馬県立館林美術館は、「自然と人間の関わり」をテーマとする中で、日本でのポンポン研究の先駆けとして作品や資料の収集を行ってきた。収集・研究の過程で、ポンポンが遺言により死後の鋳造を禁じていたことを知った同館は、ポンポンの意思を尊重し生前鋳造の作品のみを展示対象として選別、死後鋳造と判断された作品の一部は研究資料として群馬県立館林美術館内にある別館「彫刻家のアトリエ」で公開保存としているという。今回最終巡回会場である山梨県立美術館にてポンポンの作品に魅了されたファンにとっては、甲府と同じく東京・新宿から電車で約1時間半の距離である群馬・館林への訪問も次なる楽しみとなるかも知れない。

ポンポンが切り取った動物たちの自然で美しい姿は、人物彫刻よりも格下に扱われていた動物彫刻の地位を高め、動物をモチーフとした芸術的価値の認識を大きく変えた。また動きを感じる洗練されたシンプルな美しさは、むしろ現代の美的感覚においても親しみやすく、ポンポンがいかに時代を先取りしていたかを感じさせる。ポンポンは「動物は人と同じだ」と語り、多くの人から信頼される穏やかな人柄はそのまま動物との対話へとつながっていた。ポンポンのこの姿勢は、現代社会のあり方においても示唆に富んでいる。例えば地球温暖化による北極海の減氷などの課題は、ポンポンの視点からシロクマと話すとどうなるだろう。他人事ではなく、同じ地球に住む友として動物を見ることで、また違った世界が見えてくる。作品を鑑賞しながらずっと心の中で感じていたことを、見知らぬ別の鑑賞者が小さく語り合っていた。「動物園に行きたくなるね」。まずは我々もポンポンの作品を通じ、愛すべき隣人、動物たちとの豊かな対話を楽しんでみたい。

澁谷政治 プロフィール

北海道札幌市出身。大学では北欧や北方圏文化を専攻し学芸員資格を取得。大学院では北方民族文化に関する研究で修士課程(観光学)を修了。現在は、国際協力に関連する仕事に携わっており、中央アジアや西アフリカなどの駐在経験を通じて、シルクロードやイスラム文化などにも関心を持つ。