建築そのものがアート。

1981年に時を巻き戻した松濤美術館で

建築家・白井晟一の美意識に触れる

内覧会・記者発表会レポート 一覧に戻るFEATURE一覧に戻る

構成・文 藤野淑恵

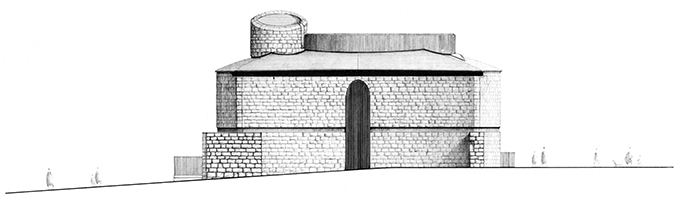

今や東京のランドマークである渋谷のスクランブル交差点を渡り、109を脇に見ながら文化村通りを進む。東急百貨店本店からさらに松涛文化村ストリートと名付けられた道を歩き、Bunkamuraを越えてさらに山手通り方面へ。JR渋谷駅からおよそ徒歩10分で渋谷区立松濤美術館にたどり着く。建物の正面は、ほのかに赤身を帯びた石造りの壁面がゆるやかに湾曲しながら立ち上がる。落ち着きと華やかさが同居するドラマティックな趣に、渋谷の賑わいや喧騒から完全に隔離された別世界の気配が漂う。

渋谷区立松濤美術館は1977年という区立美術館として最も早い時期に構想され、板橋区に次ぐ2番目の区立美術館として1981年に開館した。現在、「渋谷区立松濤美術館 開館40周年記念 白井晟一 入門」第2部/Back to 1981 建物公開(2022年1月30日(日)まで)が開催されている。建築家 白井晟一の晩年の代表作として知られる松濤美術館の建築を、竣工当時の姿に近づけて公開するという趣向の展覧会だ。通常は美術品展示のために設置されている地下1階の第1展示室の壁面が撤去され、こちらも普段は閉鎖されている吹き抜け部のブリッジが開放される(荒天時は閉鎖)など、建築美そのものを堪能することができる他、茶室や建築ツアーでのみ館長室も公開される貴重な機会となっている。

- 美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ 展覧会情報

- 「渋谷区立松濤美術館 開館40周年記念 白井晟一 入門」

開催美術館:渋谷区立松濤美術館

第1部/白井晟一クロニクル 2021年10月23日(土)~12月12日(日)

第2部/Back to 1981 建物公開 2022年1月4日(火)~1月30日(日)

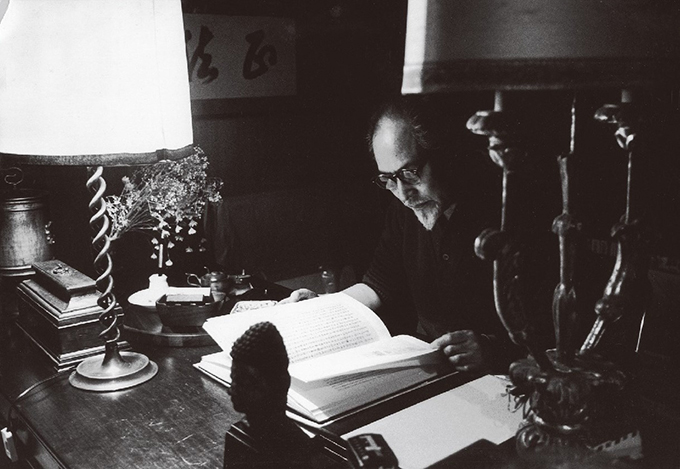

“哲学の建築家“と評される京都出身の白井晟一(しらい せいいち 1905-83)は、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)図案科を卒業後に渡欧し、ドイツで哲学を学んで帰国。義兄の画家 近藤浩一路の自邸の設計をきっかけに、独学で建築の道に進んだ異色の経歴の持ち主だ。中央公論社 社長の嶋中雄作ら文化人からの住宅建築の依頼に応えながら、戦後のローコスト住宅、公共建築、商業建築までを手がけた。建築のありかたを問う「伝統論争」の論客としても注目を集め、書や装丁デザインにも才能を発揮。建築の実験場となったふたつの自邸〈滴々居〉〈虚白庵〉、代表作に数えられる〈親和銀行本店〉(長崎)、〈ノアビル〉(東京)、〈静岡市立芹沢銈介美術館〉(静岡)、さらに実現することのなかったアンビルドの建築計画等が、展覧会第1部「白井晟一クロニクル」(2021年10月23日~12月12日)で丁寧に紹介された。

「第2部/Back to 1981 建物公開」の鑑賞は入館前、美術館の正面に立ったときからスタートする。建物の外側壁面の赤みを帯びた花崗岩は、当初予定されていた国産の素材を急遽変更し、白井自らが韓国から輸入して「紅雲石(こううんせき)」と命名したもの。建築家のこだわりによる突然の計画変更のために、渋谷区では「徹夜会議」が開かれるなどの一波乱があったという。エントランスの天井には薄くきった石材がガラスにはさみ込まれ、後方に蛍光灯(現在はLED)が仕込まれた光天井となっている。使用されているのはオニキス(縞瑠璃)で静謐な光が空間と妙なる調和を醸し出す。

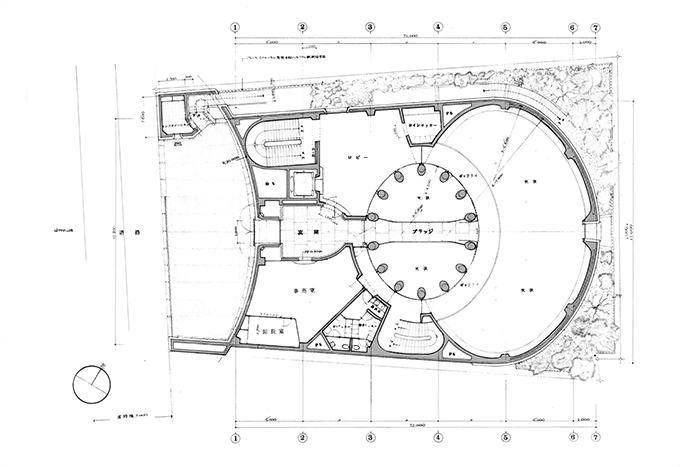

エントランスから直進すると、この建物の最大の特徴ともいえる吹き抜けがある。松濤という住宅地にある制限の多い小規模な敷地を最大限に生かすため、外部空間を内部に取り込む工夫だ。建物の中心部の4階層をつらぬく吹き抜けを繋ぐブリッジから、上には楕円形に切り取られた空を、下には噴水の泉を眺めるという、建物の「内」と「外」が同居する不思議な感覚を味わう。当初は、ブリッジを渡った先の回廊から地下1階の第1展示室へ降りる動線が計画されていたというが、展示室により広いスペースをとるために変更され、現在のようにエントランスからロビーを経由して螺旋階段かエレベーターで地下1階、あるいは2階の展示室へ進む動線となった。

曲線が美しく造られることにこだわり抜いたという螺旋階段の壁面照明は白井のデザイン。現在の地下2階の照度がオリジナルの「暗さ」だが、安全を考慮して他の階は改修時に明るくしたという。ちなみに、普段はスタッフの動線としてのみ使用されている小さな螺旋階段もあり、今回はそちらも公開されている。地下2階の和室は水屋を備え、炉を切った本格的な茶室だが、開館以来茶室として使用されたことがない。竣工後に美術館を訪れた白井はお気に入りのこの茶室でくつろいでいたということだ。

天井高6.4mの第1展示室は、地下1階と1階の2階層が使用された松濤美術館の主陳列室であり、203㎡という限られた面積を感じさせない開放感がある。現在の基準では吹き抜けから注がれる直射日光が美術作品の展示に適さないとみなされるため、普段はこの部屋から噴水を眺めることはできないが、覆いが取り払われた吹き抜け側の窓から光が差し込み、時間により表情が刻々と変化する現在の空間こそが白井晟一の意図だったのだろう。

第1展示室の真上には、ほぼ同じスペースを有する第2展示室がある。サロンミューゼ(148㎡)と特別陳列室(30㎡)の2室に分かれるが、第1展示室よりも天井高(各3.3m、2.8m)がぐっと抑えられ、絨毯が敷き詰められた親密な空間となっている。ヴェネツィアンヴェルベット貼りの壁、ブラジリアンローズウッド材の梁や柱や扉、壁際に配された燭台風スタンドライト、そして白井自身による書の額装や、タペストリー、ガラス器といった美術品など、この部屋に広がる光景は、1981年当時撮影された記録写真に映し出されたサロンミューゼの様子を家具の配置に至るまで再現したものだ。

建築に合わせて家具をデザインする建築家が多いが、白井晟一は違ったようだ。照明器具やドアノブなど金属製品はデザインを行うものの、家具については外国製の高級家具を自身の審美眼で適宜選んでいたということが図録に紹介されている(展覧会公式図録 高波眞知子「白井晟一と家具調度――深遠なるアッサンブラージュ」より)。館内の各所に取り付けられた装飾的なフレームの鏡、ロビーや第1展示室に配されたミース・ファン・デル・ローエのバルセロナチェアのオットマン、2階サロンミューゼのデ・セデ社(スイス)のレザーソファーセット、テクノ社(イタリア)のガラステーブルは、すべて白井によって選ばれた。自邸《虚白庵》の書斎とイメージが重なる館長室の家具は、両袖机、サイドボード、会議用テーブル、レザーの肘つき椅子などすべてマクサルト社(イタリア)のものだ。

いずれも上質な素材使いと普遍的なデザインで知られるハイエンドブランドのものであるが、渋谷区の担当者は「世の中にこんな高価な家具があるのか。」と度肝を抜かれたという逸話も残る。逆に現在であれば、いとも簡単に提案を却下されてしまったかもしれない。建設当時、公立美術館には豪華すぎると思われた室内調度は、40年の歳月を経て建築の一部のようにしっくりと馴染んでいる。

筆者が白井晟一という建築家に興味を持ったきっかけは、「MODERN HOUSES II(モダン住宅II)」(新建築社 1998年発行)に掲載されていた《虚白庵》との出合いだった。黒御影石の床、敷き詰められたダークカラーの絨毯、ローズウッドや起毛感のあるベルベッド張りの壁に囲まれた仄暗い空間には、嵌め込みの装飾が施されたキャビネットや女性の頭像、タペストリーなど選び抜かれた品々が間接照明を受けて静かに浮かび上がる。居室に直角に囲まれた庭は仄暗い室内とは一転、白砂が敷き詰められた禅寺のような清々しい空間で、古代ローマの柱頭がひとつ置かれるという対照的な佇まいをみせる。

前川國男、吉村順三など日本の近代建築を代表する建築家らの自邸や、彼らが手がけたモダニズムの建築空間が紹介される中、白井晟一の自邸《虚白庵》は明らかに他とは趣が異なっていて、邸宅というよりも美術品そのもののようであり、耽美的とも感じる独特のオーラを放っていた。建築のディテールから調度品まで、クラシック、コンテンポラリー、東洋、西洋といった時や場所を超えた建築家の哲学や美意識が隅々まで配された空間の印象は、松濤美術館に初めて足を踏み入れた時に包まれたそれと重なる。

2010年に解体された《虚白庵》は、昨年開催された「白井晟一入門第1部「白井晟一クロニクル」の第3章「人の在る空間の深化」で、在りし日の写真とともにドアや壁などの建材の一部が展示されていて、その一旦を垣間見ることができた。展覧会の図録には、大きく枝を広げたケヤキが屋根のように建物を覆う正面や、ブラジリアンローズウッドの壁の間に絵画のように切り取られた白砂の庭、そして様々な角度から撮影された書斎の写真が紹介されている。日本を代表する建築家の自邸すら消えゆく運命に逆らえない昨今、建築、意匠、調度品にいたるまで40年の時を経て熟成を重ねるワインのように存在感に磨きがかかる渋谷区立松濤美術館を支える関係者の、類まれな創意や愛情を感じずにはいられない。

サロン・ミューゼで革張りのソファに身を沈め、燭台風のライトの灯りに仄かに浮かび上がるタペストリーを眺めていると、一瞬自分がどこにいるのかわからなくなる。公共の施設にそぐわない印象さえある贅沢な空間を白井晟一が作った理由について、代表作《親和銀行本店》(長崎)について本人が語ったというエピソードを知って、すっと腑に落ちた。

「街のひとびとがすぐなじめるとは思わないし、すぐなじまれてはむしろ困る。だが、10年か20年たって、あの建築が佐世保の生活に根をおろしてしまえば、銀行なんだけど何か心の安まるものとなってくれるんじゃないか。ムリして自動車など買うくせに、ひどい家具で満足しているような日本人の生活がこのままでいいとは思えない。最高のものをあたえ、知らせれば、人間の中身まで変わってくるんだ」(展覧会公式図録 川口佳子「白井晟一と長崎」より)。

建築家の息遣いが聞こえてくるようなこんな展覧会が、今回一度限りではなく恒例企画となれば、と願うのは筆者だけではないだろう。「最小で最高のものにしたい」「私の全力をだし切ったはじめての作品」―――新聞社の取材で、白井晟一がそう言い切った松濤美術館の建築の美しいエイジングに、今後開催される展覧会と同様注目していきたい。

参考文献:公式図録「白井晟一入門」(渋谷区立松濤美術館 編)、「季刊JA MODERN HOUSES II(モダン住宅II)」(新建築社)