競いながら前進を続ける近代京都画壇の日本画家たち

- 5

- 0

- VIEW858

- by morinousagisan

京都嵐山の福田美術館で『進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち』が始まりました。

近代京都画壇を代表する竹内栖鳳(1864-1942)とその門下生の作品98点(ほぼ福田美術館コレクション)を紹介する展覧会です。「進撃の」とタイトルにあり、どのようなところが“進撃”なのかを紐解いていく展覧会となっています。

福田美術館の展覧会となると毎回期待してしまうのが新出作品です。本展でも22点(前期7点、後期8点、通期7点)が初めてお披露目されます。また、昨年開催された「京都市美術館開館90周年記念展 竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」@京都市京セラ美術館や「開館60周年記念 京都画壇の青春―栖鳳、松園につづく新世代たち」@京都国立近代美術館とも展示作品はほとんど重複していません。これらの展覧会をご覧になった方には、本展で更に理解が深まることと思います。

第1章 竹内栖鳳の快進撃-その力の源泉としての円山四条派

竹内栖鳳は、四条円山派の幸野楳嶺に弟子入りし、「楳嶺四天王」の筆頭と称されました。第1章展示室左手壁面には応挙から呉春-松村景文-岡本豊彦-塩川文鱗-幸野楳嶺へと栖鳳までの四条円山派の作品を展示し、その系譜をたどります。

栖鳳は、四条円山派だけでなく、狩野派や南画(文人画)など様々な流派を学び、それぞれの長所を取り入れて描いたために「鵺派」とも呼ばれました。

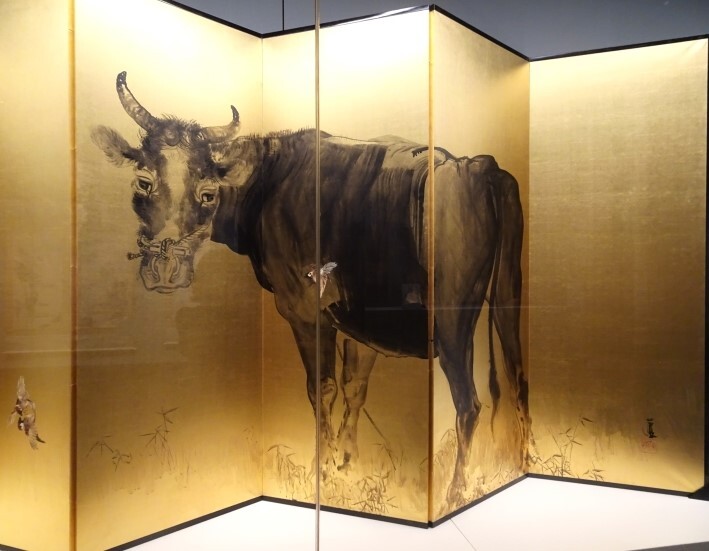

《春郊放牛図》右隻、牛とその近くを飛ぶ小鳥。この屏風では左隻では西洋の遠近法も取り入れながら、右隻の牛の胴体は大きな筆でざっと描きまるで芦雪の描いた牛のようです。

渡欧して動物園のライオンを写生していたことはあまりにも有名な話ですが、栖鳳が描くような写実的、リアルなライオンの日本画を当時の人たちは目にしたことがなく、高い評価を受け、たくさんの獅子図を描きました。

《猛虎》鼻や少し開けた口元などは丁寧にリアルに描いていますが、輪郭線は細く薄く、フォアフォアした毛並みはふぁぁッと描いているように見えます。「霞中庵」の落款があり、嵐山にあったアトリエで描いた作品であることが分かります。

新出作品の《萍花沈月図》、モネの睡蓮をも彷彿させ印象派からも学んだ作品でしょう。

第1章に展示されている栖鳳作品を眺めてみても、ずば抜けた画力は当然な事ですが、描く画題も様々で、画題に応じた多彩な表現を試しています。

描く紙にもこだわり、滲みすぎない、ちょうどいい滲みの紙を越前に特注して使っていたそうです。

第2章 次世代の挑戦と研鑽-栖鳳の教えを胸に

栖鳳は、多くの後進を育てた秀でた教育者でもありました。

第2章では、栖鳳の画塾「竹杖会」の個性豊かな画家たちの作品や栖鳳が顧問を務めた国画創作協会のメンバーの作品が展示されています。栖鳳の門下生たちは、その後京都画壇、日本を代表する画家へと成長していきます。

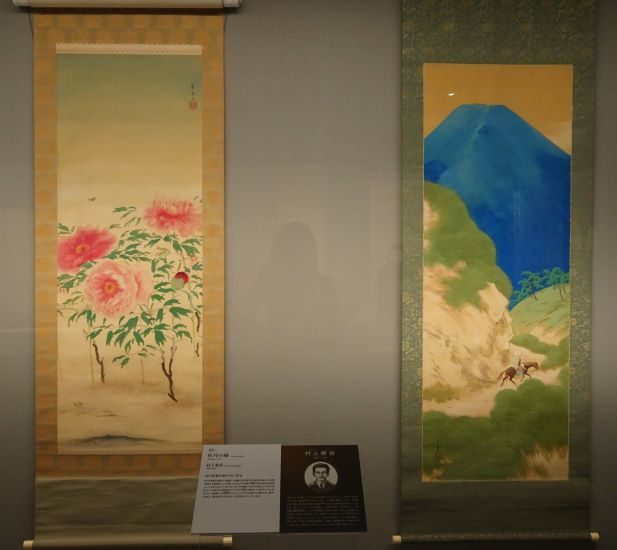

第2章の一方の壁面には竹杖会のメンバーの作品が展示されています。竹杖会では、それぞれ作品を持ち寄って互いに意見を交わし、その中に栖鳳も加わって講評したそうです。そのメンバーたちを典雅な西山翠嶂、優美な上村松園、生動の西村五雲、韻致の橋本関雪、柔美な伊東小坡と紹介されています。西山翠嶂は、栖鳳の娘を妻とし、栖鳳のアシスタント的な役割も果たしました。《陽光桜花》は新出作品です。

西村五雲は、岸竹堂と栖鳳に学び、写生を重視し動物画を得意としました。病弱であったため大作が少なく、《高原之鷲》は貴重な作品と言えるでしょう。

栖鳳門下、京都画壇の女性日本画家といえば上村松園ですが、松園と並び称されるのが伊東小坡です。丸い障子窓から雪景色を眺める女性、なにげない日常にある季節感も描きだし、降り積もった雪に「あっ!」となる若い女性の立ち姿が素敵ですね。

栖鳳にも人物画の依頼はあったのですが、西洋のデッサンをも目にしていた栖鳳にとって、「デッサンが上手くない」との噂も耳に入り、また描いたモデルに次々とたまたま良くないことが続いたことから、「栖鳳に描いてもらうと魂まで描きとられる」との噂もたって、栖鳳は積極的に人物画を描かなかったそうです。

京都市立絵画専門学校の教え子である、小野竹喬・土田麦僊・村上華岳・野長瀬晩花・榊原紫峰(入江波光は後に会員となる)が、文展の旧態依然とした体質や審査への不満から大正7年に設立したのが「国画創作協会」です。竹内栖鳳は当時文展の審査員でもありましたが、新しい日本画を模索する若い日本画家たちを認め、その顧問を引き受けました。

広田百豊《峠の富士》も新出作品です。広田百豊は、小学校の校長まで勤めてから栖鳳に入門した異色の経歴を持つ画家です。

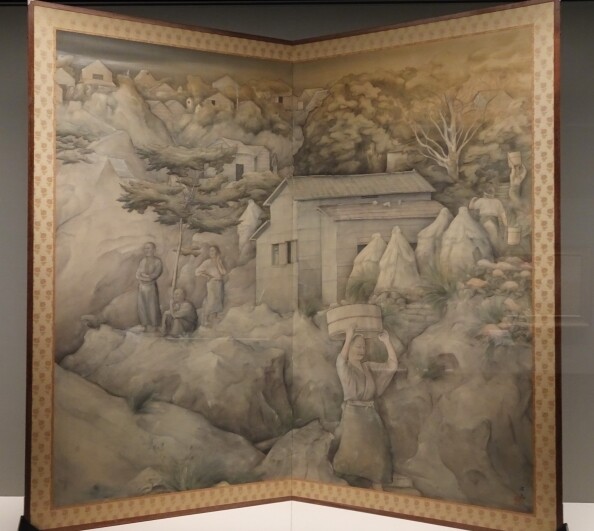

入江波光《臨海の村》は、水墨でもない、遠近感のない混然一体となった不思議な作品です。胡粉に墨を混ぜて描いたようです。

土田麦僊《ヴェルトイユ風景》は、日本画の中にあって額装の明るい光を感じる風景画は際立っていました。麦僊が渡欧中ヴェルトイユに滞在した頃に描いた作品で、セザンヌも観ていたのかと尋ねてみたくなります。

第3章 戦後を生きた栖鳳の門人たち-なお続く進撃-

竹内栖鳳は、1942年に亡くなります。第3章では、独自の画風で戦後も活躍した小野竹喬、福田平八郎、池田遙邨 、徳岡神泉の作品が展示されています。

戦後の日本画は、栖鳳が得意とした軽やかな運筆の技で魅了するような画風から岩絵具の色と質感を活かした厚塗りの表現へと変わっていきました。

池田遙邨 《旭譜》は、電線が五線譜に見え、朝日に小鳥のさえずりが聞こえてきそうです。

大好きな竹喬さんはじめ、村上華岳、福田平八郎、徳岡神泉と好きな画家の作品が並び、自分は国画創作協会の流れの日本画家がお気に入りだったのかと思った次第です。

本展では、作品解説の横にその画家についてもイラスト入りで紹介され、「栖鳳と弟子たちの相関図」パネルもあり、いつもながらとても分かり易い展示となっています。全ての作品に無料の音声ガイドもあるので是非利用してください。一部作品を除いては写真撮影もOKです。(※撮影の際にはくれぐれも透明度の高い展示ケースにご注意ください!)

【開催概要】進撃の巨匠 竹内栖鳳と弟子たち

- 会期:2024年1月18日(木)~2024年 4月7日(日)

前期:1月18日(木)~3月4日(月)/後期:3月6日(水)~4月7日(日)

- 開館時間:10:00〜17:00(最終入館 16:30)

- 休館日:3月5日(火)展示替え、月曜日も開館!

- 開催場所:福田美術館(京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町3-16)

- 入館料詳しくは⇒コチラから ※嵯峨嵐山文華館との二館共通券あり

- 美術館展覧会サイト⇒◆