5.0

木米すごい

名前は知っていても網羅的に考えてみたことはない作家。

木米はその一人だった。

今回は陶芸だけでなく、書、絵なども含めて、交友関係も示しながらの展示、たいへん理解にやくだった。

天才的な作家であるが、正確なデッサン力や、中国などの作品をよく勉強していること、こだわりのいくつか、も興味深く、素晴らしい展示だった。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と626の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

江戸時代後期の京都を代表する陶工にして画家である文人・木米(もくべい 1767~1833)は、京都祇園の茶屋「木屋」に生まれ、俗称を「八十八」と言います。木屋あるいは氏の「青木」の「木」と、八十八を縮めた「米」に因んで「木米」と名乗りました。また、中年に耳を聾したことに由来する「聾米」のほか、「龍米」「九々鱗」「青來」「百六山人」「古器觀」などの号があります。

木米は、30代で中国の陶磁専門書『陶説』に出会い、これを翻刻しつつ本格的に陶業に打ち込みました。その作品は、優れた煎茶器から茶陶まで、多岐にわたります。熱心な古陶磁研究を土台に広い視野をもち、古今東西の古陶磁の美と美を、因習を越えて結びつけ新しい美をひらいていく創造性が木米のやきものにはあらわれています。

一方、木米がとりわけ50代後半から精力的に描いた絵画は、清らかで自由奔放な作風が魅力的です。その多くは友人への贈り物とした山水図であり、交友関係や木米自身の人柄を想像しながら鑑賞すると、より一層味わい深く感じられます。

さて、文人・木米を知る上で欠かせないものは、その壮大な遺言でしょう。「これまでに集めた各地の陶土をこね合わせ、その中に私の亡骸を入れて窯で焼き、山中に埋めて欲しい。長い年月の後、私を理解してくれる者が、それを掘り起こしてくれるのを待つ」と言ったと伝わります(田能村竹田『竹田荘師友画録』)。

本展では、当時の文人たちが憧れた木米の個性あふれる屈指の名品を一堂に紹介します。木米の陶磁、絵画、交友を通して、その稀有な生涯と木米芸術の全貌に触れる貴重な機会となります。

◆ 文人とは?

木米が生きた時代の日本における「文人」は、中国の文人の詩書画三絶の世界に憧れをもち、中国の学問や芸術の素養を身に付けた人々です。彼らは独自の文人ネットワークを構築して活発に交流し、お互いの個性を尊重しながら思い思いに文人としての生き方を追求しました。

| 会期 |

2023年2月8日(水)~2023年3月26日(日)

|

|---|---|

| 会場 |

サントリー美術館

|

| 住所 | 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階 |

| 時間 |

10:00~18:00

|

| 休館日 |

火曜日 ※ただし3月21日は18:00まで開館 |

| 観覧料 | 一般 1,500円(1,300円) 大学・高校生 1,000円(800円) 中学生以下無料

|

| TEL | 03-3479-8600 |

| URL | https://www.suntory.co.jp/sma/ |

5.0

名前は知っていても網羅的に考えてみたことはない作家。

木米はその一人だった。

今回は陶芸だけでなく、書、絵なども含めて、交友関係も示しながらの展示、たいへん理解にやくだった。

天才的な作家であるが、正確なデッサン力や、中国などの作品をよく勉強していること、こだわりのいくつか、も興味深く、素晴らしい展示だった。

5.0

江戸後期、京焼の陶工にして文人画家としても活躍した木米。その生涯と芸術に迫る展覧会です。

恥ずかしながら私は「木米」を知りませんでした。京焼の幕末三名人に数えられた、とかなのに、恥ずかしい限りです。5年ほど前にトーハク本館で奥田頴川門下の企画展があったそうですが、見落としていました。私の中で京焼の陶工として有名なところは、野々村仁清・尾形乾山・仁阿弥道八、そして京焼として初めて磁器を制作した奥田頴川(木米の師と本展で知りました)。と、そんなものでしかありませんでした。一方、私の中の江戸後期の文人画家の有名どころは、谷文晁・池大雅・与謝蕪村・浦上玉堂・渡辺崋山・呉春などといったところになっていました。以後認識を改めました。と言うよりもう頭から木米が離れません。

木米は、極めて意欲的な中国陶磁器の研究家で、その研究をもとに独自の視点で再構成し、自由な京焼ならではに、豊かな、多岐にわたる作品を作り、木米独自の世界を築いたのです。教養に富み真面目で努力家で、それでいて愛とユーモアにあふれている。今回展示の多くの資料や作品から、彼のそんな人となりがうかがえます。何でも徹底研究して、それで何でも作ってしまう。努力と才能の人です。南画も書も、奔放で清々しくてあたたかくて、とてもいいです。あ~もう凄い!!

作品ばかりでなく、炉の火の音を聞いて耳をいつも腫らしていて、晩年には音を失うまでになったり、遺言のことなども、色々な逸話からも、彼の人となりをうかがえますね。

特に印象的だったのは、たぶん皆そうなるでしょうがやはり、展示室入って最初にドラマチックに置かれている、ポスターにもなった重要文化財の《染付龍濤文提重》と2章煎茶で登場する《白泥蘭亭曲水四十三賢図一文字炉》です。

時間予約も不要ですので、未だの方はぜひ、行ってみてください。

4.0

さてこまった(笑)

たっぷりと木米の世界を堪能したはずなのに

一文字炉しか印象にないぞ?

すっきりとしたシンプルな機能的なデザイン

そのシンプルさゆえの圧倒的な印象と存在感

別に第三章入り口手前の撮影コーナーの印象のせいばかりではない

「自分の好きな要素」を巧みに組み合わせ造形された焼き物の数々

色絵七宝茶碗など「おお?」と

思わず二度見してしまいそうになるものが多い中で

なにをみてきたの?と言われたらまず一文字炉が思い浮かんでしまうのは

いいのか悪いのか(苦笑)

これはもう一回観に行かねばならないということだろうか

もしかしたら巧みにのせられてるだけかもしれないぞ

5.0

白磁、青磁、金襴手、染付、織部、三島手、黄瀬戸や朱泥…

どれも逸品。

本当に一人の人間が作ったものなのか。

中国の学問を良くし、芸術と茶を愛し篆刻、陶芸、絵画と何でもごされの大天才。

膨大な知識を作品に昇華させる技は物凄い。

ポスターになっている「染付瀧濤文提重」は中国の堆朱などで出来た木製お重を祥瑞(ションズイ)風の柄の染付にした物。古く見えるようわざと釉薬を削りムシクイを施す懲りよう。

沢山並んだ煎茶器の数々は色々な技法を用いた美しい物ばかりで見とれてしまう。

白泥炉の中でも大型の「白泥蘭亭曲水四十三賢図一文字炉」の細工が凄い。

王羲之は炉の窓から曲水を眺めているし、炉の周囲は細かな彫りで山々と詩を作る賢人の姿が見て取れる。

この作品は第三展示室入口に拡大して展示されていて撮影が出来る。

同時代の師や友人等の作品も並ぶ。

後半は絵画や手紙から豊かな交友関係が分かる。皆から慕われ尊敬されていて興味深い。

得意な山水画は良く見ないと分からない点景人物を探してみる。

「聴濤図」は松の木の下に二人、足が無く空中を飛んでいるように見える。

中国故事に出てくる松風を聴く仙人か?

今回、広く深い知識と技術に優れ更に人格者でもあった木米を知り驚きの連続だった。

5.0

煎茶の小さくてかわいらしいお道具作りの名人、と思ってましたが、篆刻、文人画、とマルチな才能にびっくり。

池大雅の弟子で、頼陽山や田能村竹田と親交があったなどなど、知らないことばかりで勉強になりました。

木米の師、同時代、兄弟弟子の作品、木米について言及している書物と、充実した内容です。

青磁、交趾、白磁、三島、唐物の写し、呉須、金襴手、どれも端正で素敵でした。

個人蔵が多く、貴重な機会と思います。

4.0

緻密な絵付け。

煎茶のお道具ってこんなに繊細なんだと再確認。

当時の文人の守備範囲の広さにも驚嘆。

教えてくれてありがとう

5.0

平日の午前中に行ったため、鑑賞する人があまり多くなくゆっくり作品を見られました。

ほとんどの作品に解説があるので、見どころがよくわかりました。

特に印象に残ったのは、カニの香合です。

インパクトのある見た目はもちろん、目が出る仕掛けには驚き

遊び心のある作品だと思いました。

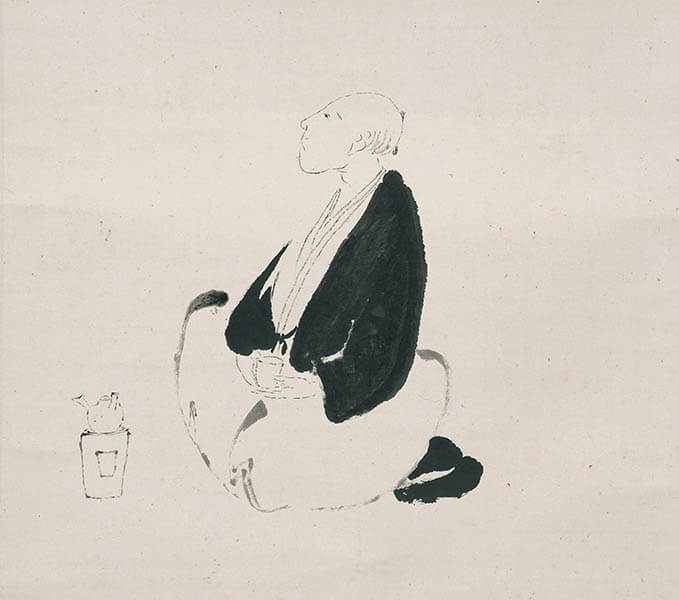

絵画も多く木米の肖像画からは、おおらかな人柄だったのかと想像を膨らませました。

釈迦涅槃図もどこかのんびりとしていて、ユーモラスです。

ミュージアムショップには、作品のポストカード以外に

この時期の商品も置いてあり、季節感がありました。

4.0

木米、結構良かったです。

東博近世部屋で奥田頴川、仁阿弥道八、京焼などと一緒に展示されている印象です。

充実の作品数と丁寧なキャプションで青木木米を展観出来る貴重な機会だと思います。

多彩な作風ながらどれも大らか軽やかな感じが良いですね。

ただ似たような作品も続くのでゴメンナサイ正直途中で飽きちゃいました。

陶磁をもう少し減らして絵画を倍増して欲しかったです。

文人画は個人蔵を中心に素敵な作品が揃っていて、まとめて鑑賞出来るのは良いですね。

欲しいのは田能村竹田の木米肖像画、すごくイイです。

蕪村大雅玉堂など国宝持ち文人と較べても紹介される機会が少ないので見ておいて良かったです。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都港区で開催中の展覧会

重要文化財 染付龍濤文提重 木米 一具 江戸時代 19世紀 東京国立博物館 Image: TNM Image Archives【通期展示】

染付輪花形浙江名勝図皿 木米 一枚 文化6年(1809) 個人蔵【通期展示】

三彩鉢 木米 一口 文化4~5年(1807~1808) サントリー美術館【通期展示】

紫霞風爐 木米 一基 文政7年(1824) 個人蔵【通期展示】

金襴手花鳥文煎茶碗 木米 五口 江戸時代 19世紀 早稲田大学會津八一記念博物館(富岡重憲コレクション)【通期展示】

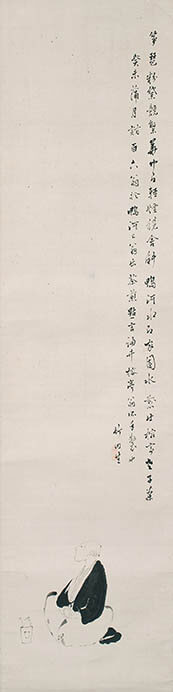

木米喫茶図 田能村竹田 一幅 文政6年(1823) 個人蔵【展示期間:2/8~2/27】

木米喫茶図(部分) 田能村竹田 一幅 文政6年(1823) 個人蔵【展示期間:2/8~2/27】

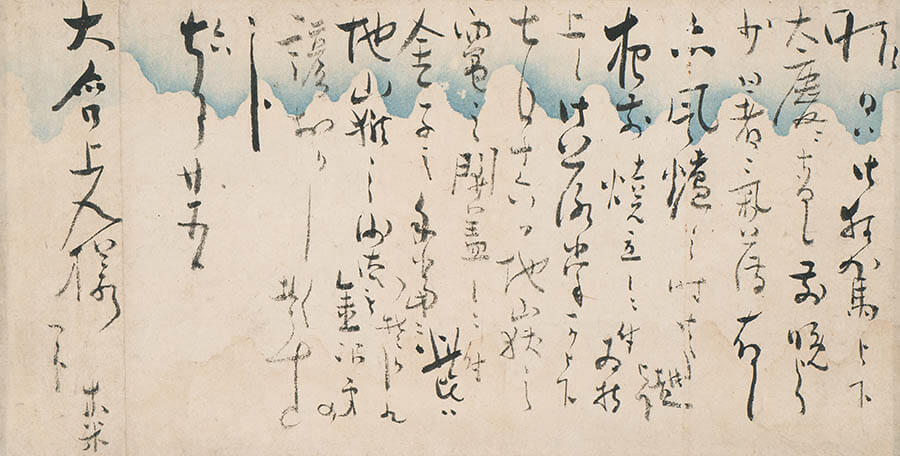

雲華上人宛書状 木米 一幅 江戸時代 19世紀 個人蔵【展示期間:3/1~3/26】

聴濤図 木米 一幅 文政9年(1826) 公益財団法人脇村奨学会【展示期間:2/8~2/27】