5.0

改めて感じるスゴさ

円山応挙がどれだけのお方なのか、言うまでもありません。

今回は、その後の系譜と与えた影響力をモロに感じる展覧会。

ピンでも集団を率いても、常にクオリティ高。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と602の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

江戸時代、京都では、伝統的な流派である京狩野、土佐派をはじめとして、池大雅や与謝蕪村などの文人画、近年一大ブームを巻き起こした伊藤若冲や曽我蕭白、岸駒を祖とする岸派や原在中の原派、大坂でも活躍した森派など、様々な画家や流派が群雄割拠のごとく特色のある画風を確立していました。

しかし、明治維新以降、京都画壇の主流派となったのは円山・四条派でした。円山・四条派とは、文字通り円山派と四条派を融合した流派です。

円山派の祖である円山応挙が現れたことで京都画壇の様相は一変しました。

応挙が得意とした写生画は画題の解釈を必要とせず、見るだけで楽しめる精密な筆致が多くの人に受け入れられ、爆発的な人気を博しました。京都の画家たちはこぞって写生画を描くようになり、応挙のもとには多くの門下生が集まって、円山派という一流派を形成しました。

四条派の祖である呉春は、初め与謝蕪村に学び、蕪村没後は応挙の画風を学んだことで、応挙の写生画に蕪村の瀟洒な情趣を加味した画風を確立しました。呉春の住まいが四条にあったため四条派と呼ばれたこの画風は、弟の松村景文や岡本豊彦などの弟子たちに受け継がれ、京都の主流派となりました。

呉春が応挙の画風を学んでいる上、幸野楳嶺のように円山派の中島来章と四条派の塩川文麟の両者に師事した画家も現れたこともあり、いつの頃からか円山派と四条派を合わせて円山・四条派と呼ぶようになりました。

応挙・呉春を源泉とする円山・四条派の流れは、鈴木百年、岸竹堂、森寛斎、幸野楳嶺等へと受け継がれ、それぞれの門下から、近代京都画壇を牽引した竹内栖鳳、菊池芳文、山元春挙、今尾景年、上村松園等を輩出しました。

彼らは博覧会や、日本で初めての公設美術展覧会である文部省美術展覧会で活躍し、全国に円山・四条派の名を広めました。一方で、栖鳳たちは、自身の塾や、教鞭を執った京都府画学校や京都市立美術工芸学校、京都市立絵画専門学校で多くの近代京画壇の発展に資する後進たちを育てています。

本展では、応挙、呉春から戦前までの系譜を丁寧に追うことで、円山・四条派の全貌に迫るとともに、日本美術史のなかで重要な位置を占める京都画壇の様相の一端を明らかにするものです。

◎巡回情報

「円山応挙から近代京都画壇へ」

京都国立近代美術館

開催期間:2019年11月2日(土)〜12月15日(日)

| 会期 |

2019年8月3日(土)~2019年9月29日(日)

|

|---|---|

| 会場 |

東京藝術大学大学美術館

|

| 展示室 | 東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3、4 |

| 住所 | 東京都台東区上野公園12-8 |

| 時間 | 10:00~17:00 (最終入場時間 16:30) |

| 休館日 |

月曜日 ※ただし、月曜日が祝日または振替休日の場合は開館、翌日休館 |

| 観覧料 | 一般 1,500円(1,200円) 高校・大学生 1,000円(700円) 中学生以下 無料

|

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL | https://okyokindai2019.exhibit.jp/ |

5.0

円山応挙がどれだけのお方なのか、言うまでもありません。

今回は、その後の系譜と与えた影響力をモロに感じる展覧会。

ピンでも集団を率いても、常にクオリティ高。

5.0

9/28に行きましたので最終日前日の滑り込みです。

1階から入場して3階から始まります。

しょっぱなからスターウォーズのオープニングロールのような

説明があります。(動きませんが雰囲気似ています)

入って正面奥に「松に孔雀図」があります。左にある写生図巻から見ている人が

多くて混雑していたので正面メインディッシュから戴きました。配置は実際の配置と

同じようにコの字になっています。音声ガイドでは太陽の光だとまた違う見え方のようですがそこは室内&ガラスケースで我慢です。

「狗子図」(子犬)はかわいいですね。猫派ですがポストカード買ってしまいました。

瀑布図(山元春挙)が雄大で気に入りました。

10時半前に入場しましたがそこそこの人の多さですが順序変えれば待たずにきちんと見れます。

年齢層は結構高めです。皆様気遣い・マナーはよかったです。

4.0

遅ればせながら円山応挙観てきました。

鑑賞機会の少ない関西の日本絵画を存分に浴びてきました。

最高だったのは円山応挙絶筆《保津川図》で、大乗寺襖絵より素晴らしかったです。

会期来週末までで大変混み合っています。

一応攻略法としては15時過ぎに入館して、まずはざっと好みの作品に当たりを付けておきます。

このとき絵巻物は行列になっていますが後ほど空いてくるので無視でOKです。

16時過ぎになったところで第1会場に戻るとだいぶ人がはけていると思います。

閉館まで30分を切ると第2会場に急ぐ人が増えて、襖絵も絵巻もじっくり観られます。

大した対策ではありませんがご参考までに。

4.0

大乗寺襖絵は立体的な展示が良く、見ごたえがあった。

全般的に混みあわずにゆっくり見られたのは珍しく、良かったと思う。

個人的には岸駒の鳥(虎ではなく)、素晴らしい!

また、華やかで上手い応挙と対照的なヘタウマ系?の呉春が

同居しているところが何とも可笑しかった。

5.0

もう驚嘆するのみ。応挙の力量おそるべし。

会場、おじいちゃんおばあちゃんが多かったけど、これこそ若い人に見て感じてほしい日本美術の精髄。

3.0

東京に行ける日が、9/10でしたので後期日程の展示に行けました。

うーん、来館者はお年寄りが多いので、おばぁちゃん達のポリューム大なお喋りには、覚悟しておいた方がいいと思います(苦笑)

後期日程の展示だったら…と事前チェックしていたと応挙の保津川図、栖鳳の保津川図と対比しやすい配置で展示してあり良かったです。

やっぱり、応挙のは迫力がありました。

力強いけど、左隻の流れの穏やかなとこには、鮎が泳いでいて透明感もあり、また、その表情も一匹ずつ違うとこが観察眼の細やかさに感動です。

5.0

近世から近代へと引き継がれた円山・四条派の画家たちの作品を、「自然、人物、動物」のテーマごとに紹介する展覧会です。京都の人たちが自分たちの美術として愛した作品たちです。

展示替え内容を考え後期に、後半は混雑が予想されたので、夏休み明け平日、に行かせて頂きました。並びもなく、中も混雑なくゆったり見ることが出来、えっ?こんなもの?と驚きました。

大乗寺では複製しか見ることが出来なかった「松に孔雀図」はじめの立体展示が素晴らしいです。もっと望めば、応挙はそこも計算していたはずの廊下越しに見るお庭の景色も、映像か写真かで見られたらなお…。仏間正面の部屋襖絵、火事により仕上げた作品が工房ごと失われ、失意の底から何とか立ち直って製作されたのがこの「松に孔雀図」。金地に濃淡の墨のみで描かれた松や孔雀、これがじっと見ていると其々色を帯びて見えて来ます。実際応挙はこの作品で、光の反射具合で青みを帯びる「松煙墨」という特別な墨を使用しています。複製では味わえない、不思議なそのかすかな青の煌めきを、ぜひ実物で味わっていただきたいです。またhttp://www.daijyoji.or.jp/main/virtual.htmlで大乗寺のバーチャルツアーを事前に体験されてみるのもいいでしょう。

応挙絶筆の「保津峡図」も見たかった作品です。ただ残念なことに左右の間に立って観ると…、と解説されているのに、展示ケースの太い柱が絵を分断してしまっていて、とても残念でした。柱が屏風の間に来るように左右どちらかに寄せて設置展示し、余ったスペースには類似作か解説パネルかでも良かったのではと思いました。いずれにせよ作品は素晴らしかったです。

会期末が近いですが、まだまだお彼岸連休にも見られます。日本画好きな方はぜひ、お出かけください。

5.0

なんといっても今回の目玉の大乗寺の障壁画は必見です!!!

本当にこれはすごい!展示方法もいつもの壁面に並べるのではなく、展示室中央に本当に建築物の一部のように置かれているので、さながらお寺さんの中で本当にみているような気分にさせられます。

金箔も豪華豪華!!!さらになんといっても写実を重視した応挙、かわいらしい動物たちがモフモフ感そのままに表現されていて、思わず触りたくなる可愛さです。前期でみた方もほとんどが展示替えされているので再訪おすすめします!

5.0

京都画壇を席捲した円山・四条派の系譜、派生的な森派、岸派から近代京都画壇迄の複雑な関係性が作品と共に理解出来る。普段見る機会の少ない応門十哲や呉春高弟の作品や近世円山派絵師作品、近代巨匠春挙、松園、栖鳳作品迄網羅。特に数百点ある玉堂の「鵜飼」の中でも名作とされる芸大蔵の作鵜飼も展示されております。

4.0

上階の展示室は結構込み合っていましたが 地下展示室はわりとゆったりしていました

応挙の狗子図のワンコ 木島櫻谷のしぐれの鹿が可愛かったです

同じく応挙の保津川は 残暑の中涼しい心地になりました

松園の楚蓮香之図 この作品が見たくて 後期に来ました

三度目の邂逅です 四度目はあるかなぁ ご縁があればいいな

5.0

8月の平日に訪問。雨天でしたが高齢者層を中心にそこそこ入っていますが、列ができるようなことはありませんでした。前期展示のほぼ最後でした。ここは3FとB2で展示するという珍しい形式です。やはり大乗寺のふすまに書かれた絵は大きく、迫力があります。孔雀が多くかかれ、画家による孔雀絵比べができます。個人的に興味深かったのは呉春の四季耕作図と、複数人の画家の寄せ書きみたいな魚介づくし。ともに通期展示です。じっくり見て回ると1時間半くらいかかります。後期展示も行こうと思っています。

5.0

西日本に台風襲来の暑い日で、大変涼しく快適な展示です。

暑いだけに、雪の日の猛禽類を描いた作品が良かったです。

どの駅からも少し遠いのが難点ですが、いつもはずれのないさすがの展示ですね。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都台東区で開催中の展覧会

重要文化財「牡丹孔雀図」 円山応挙、明和8年(1771)、京都・相国寺蔵、京都展のみ・半期展示

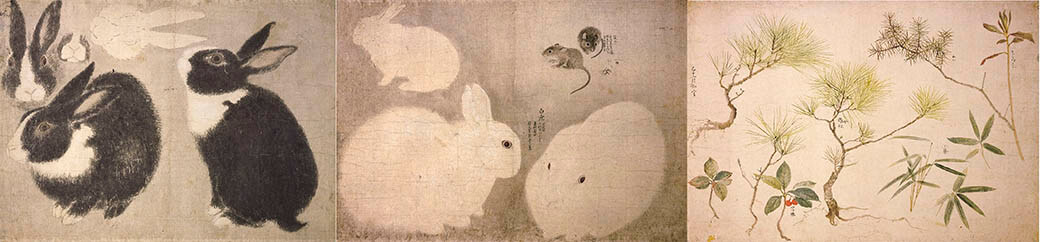

重要文化財「写生図巻」甲巻(部分)

円山応挙、明和8年~安永元年(1771~72)、株式会社 千總蔵、東京展:後期展示、京都展:半期展示

重要文化財「写生図巻」乙巻(部分)

円山応挙、明和7年~安永元年(1770~72)、株式会社 千總蔵、東京展:前期展示、京都展:半期展示

重要文化財「松に孔雀図」(全16面のうち4面)

円山応挙、寛政7年(1795)、兵庫・大乗寺蔵、東京展のみ・通期展示

重要文化財「松に孔雀図」(全16面のうち4面)

円山応挙、寛政7年(1795)、兵庫・大乗寺蔵、京都展のみ・通期展示

重要文化財「郭士儀図」

円山応挙、天明8年(1788)、兵庫・大乗寺蔵、京都展のみ・通期展示

重要文化財「郭士儀図」

円山応挙、天明8年(1788)、兵庫・大乗寺蔵、京都展のみ・通期展示

重要文化財「保津川図」(右隻)

円山応挙、寛政7年(1795)、株式会社 千總蔵、東京展:後期展示、京都展:半期展示

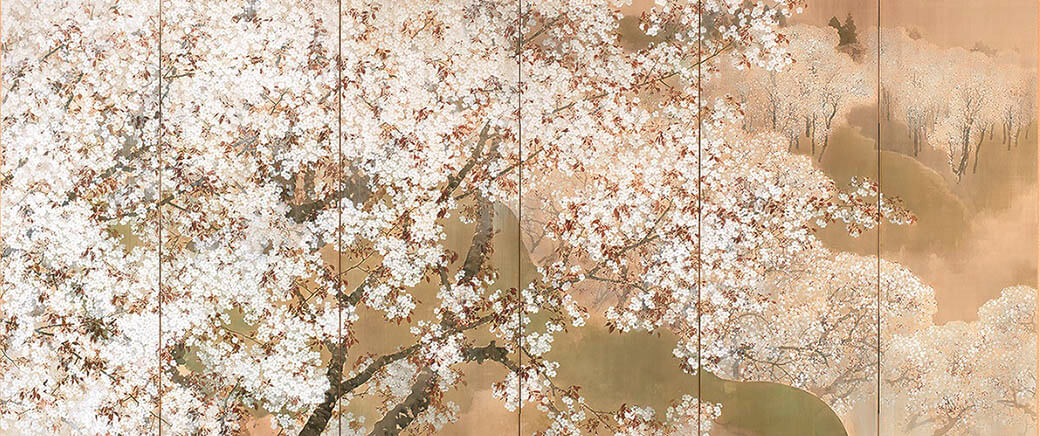

「小雨ふる吉野」(左隻) 菊池芳文、大正3年(1914)、東京国立近代美術館蔵、京都展のみ・半期展示