4.0

新しい出会いも懐かしい出会いも

ここ数年、毎年正倉院展に訪れているのもあって、「おや、これは以前にも拝見したことがあるな」というものが少しずつ増えてきました。それとは別に初めてお目見えする展示品もあり、毎年ワクワクが更新されています。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と626の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

正倉院宝物の歴史は、天平勝宝8歳(756)6月21日、聖武天皇の四十九日である七七忌に際して光明皇后が天皇遺愛の品を大仏に献納したことにはじまります。献納された品々は、そのときに作成された献納品のリスト『国家珍宝帳』に記載され、正倉院宝物の中核に位置付けられています。本年はその中から、『国家珍宝帳』の筆頭に記載される「九条刺納樹皮色袈裟(くじょうしのうじゅひしょくのけさ)」(刺し子縫いの袈裟)をはじめ、「漫背八角鏡(まんぱいのはっかくきょう)」(無地の花形鏡)や「鳥草夾纈屛風(とりくさきょうけちのびょうぶ)」(板じめ染めの屛風)などが出陳されます。中でも袈裟は、聖武天皇の仏教への篤い信仰を象徴する品として、正倉院宝物を代表する屈指の名宝です。

正倉院には、奈良時代に宮廷や寺院内で使われた楽器や調度品のほか、貴人たちのアクセサリーなども伝わっています。「楓蘇芳染螺鈿槽琵琶(かえですおうぞめらでんのそうのびわ)」(螺鈿飾りの四絃琵琶)は、槽に施されたきらびやかな螺鈿の装飾が目を惹く一方、撥受(ばちう)けには中国・盛唐期の画風にもとづく山水画が描かれ、奈良時代の異国趣味を濃厚に示しています。「平螺鈿背円鏡(へいらでんはいのえんきょう)」(螺鈿飾りの鏡)や「銀平脱鏡箱(ぎんへいだつのかがみばこ)」(鏡の箱)、「斑犀把漆鞘黄金葛形珠玉荘刀子(はんさいのつかうるしのさやおうごんかずらがたしゅぎょくかざりのとうす)」(腰帯から下げた小刀)といった品々にも、螺鈿・金銀・珠玉類など高級な素材が惜しげもなく使われています。これらの宝物を通して、奈良時代の貴人たちの異国情緒あふれる華やかな暮らしぶりが垣間見られます。

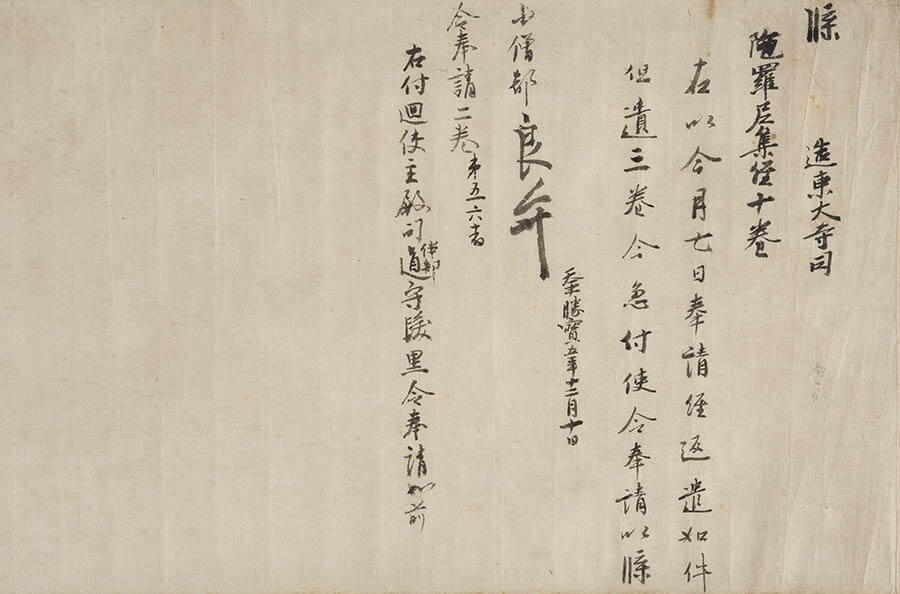

東大寺など大寺院を飾った多彩な仏具類も見逃せません。「碧地金銀絵箱(へきじきんぎんえのはこ)」(花鳥文様の脚付き箱)は明るい青の色彩が目にも鮮やかな品ですが、一方で「刻彫梧桐金銀絵花形合子」(花形のふたもの)といった花葉の生き生きとした彫刻に目を見張る品もあり、正倉院の仏具の多様な装飾表現をご覧いただくことができます。また、東大寺初代別当をつとめた良弁(ろうべん)(689~773)の1250年御遠忌にあたる本年、良弁自ら署名した文書を含む「正倉院古文書正集 第七巻」(少僧都良弁牒(しょうそうずろうべんちょう)ほか)が出陳されることも注目されます。そのほか、道教思想にもとづく仙薬(せんやく)の容器ともいわれる「青斑石鼈合子(せいはんせきのべつごうす)」(スッポン形のふたもの)などを通じ、奈良時代の信仰世界の奥行きと広がりにも触れることができます。

正倉院では、長い歴史の中で残片となったものも大切に守り継がれてきました。正倉院事務所による最新の研究成果では、「漆六角厨子残欠(うるしろっかくのずしざんけつ)」(厨子の部材)のそれぞれのパーツの特定が試みられ、長六角形の平面をもつ奈良時代の厨子の当初の姿が浮かび上がってきました。本年は、こうした厨子や正倉院の塵芥文書(じんかいもんじょ)の復元研究の成果を通し、宝物が織り成す歴史のロマンを体感してください。

| 会期 | 2023年10月28日(土)~2023年11月13日(月) |

|---|---|

| 会場 |

奈良国立博物館

|

| 展示室 | 東新館・西新館 |

| 住所 | 奈良県奈良市登大路町50番地 |

| 時間 |

8:00~18:00

|

| 休館日 | 会期中無休 |

| 観覧料 | 一般 2,000円 高大生 1,500円 小中生 500円 キャンパスメンバーズ学生 400円 レイト割 一般 1,500円 レイト割 高大生 1,000円 レイト割 小中生 無料

|

| TEL | 050-5542-8600 (ハローダイヤル) |

| URL | https://shosoin-ten.jp/ |

4.0

ここ数年、毎年正倉院展に訪れているのもあって、「おや、これは以前にも拝見したことがあるな」というものが少しずつ増えてきました。それとは別に初めてお目見えする展示品もあり、毎年ワクワクが更新されています。

5.0

毎年言ってることだけど

通い始めて20年以上たつのにいまだに

「これ見たことないぞ!」って展示があるのにはやはり驚かされる

漆六角厨子残欠のような「文化財の保存と復元と修復」を想像させる

展示があるのはうれしい

漆金銀絵仏龕扉四扇は絵図と見比べ

「あそこがああなってて…」とうっすらと判別できる描線を確認する

あまりぐぐちゃぐちゃ感想を並べ立てるのもなんではあるけど

これだけみいいって、ほぼ常連となってる展示もあるのに

まだ新しい発見がある。やはり面白い展示だ

隣にいた大学生ぐらいの男子二人組がずーっとしゃべってたのだけど

最後にぼそっと

「おれ、これすきかもしれない…すごくおもしろい」

ってつぶやいていたのが印象的だった

4.0

何年も前から見たいと思っていた正倉院展。昨年、サントリー美術館で「よみがえる正倉院宝物―再現模造にみる天平の技」展を見てから、その思いがさらに強くなっていました。そして今年、正倉院展の開催時期に関西で見たい展覧会がいくつもあったので、強行スケジュールを組んで初日の朝8時に飛び込みました。

入った時点で結構混んでいましたが、その後に混雑度合が増してきたので、朝イチに行って正解でした。

教科書で見たことがあるとはいえ、その記憶すら遠い昔のことなので、「すぐわかる正倉院の美術」を読んで予習。

少しくすんだような琥珀と螺鈿のコントラストが綺麗な背円鏡、背中の螺鈿の花模様が可愛らしい琵琶も素晴らしいものでしたが、一番気に入ったのは花形合子!実物を見るまでは亀だと思っていましたが、綺麗な楕円の花模様。木製なのに柔らかそうに見えるし、なぜかハート形の隙間がある仕上がり。佳い物を見せてもらいました。

久しぶりの奈良だったので、正倉院展の後は春日大社→正倉院→興福寺と回って京都に戻りました。正倉院が思っていたより黒くてビックリ!

正倉院展は、展覧会の為でなく、本来は季節の良い時年に1回の曝涼のために、勅封を開け、全ての宝物を点検するのに合わせて、奈良博で宝物の一部を展示公開してきたもので、戦後すぐに開催され、今年で75回目を迎えます。この様に続いてきた…readmore

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

奈良県で開催中の展覧会

南倉 平螺鈿背円鏡

北倉 九条刺納樹皮色袈裟

北倉 犀角杯

北倉 鳥草夾纈屛風第3扇

北倉 鳥草夾纈屛風第4扇

中倉 正倉院古文書正集 第七巻〔少僧都良弁牒、法師道鏡牒ほか〕

中倉 青斑石鼈合子

中倉 斑犀把漆鞘黄金葛形珠玉荘刀子

中倉 碧地金銀絵箱