5.0

1月2日に行きました。

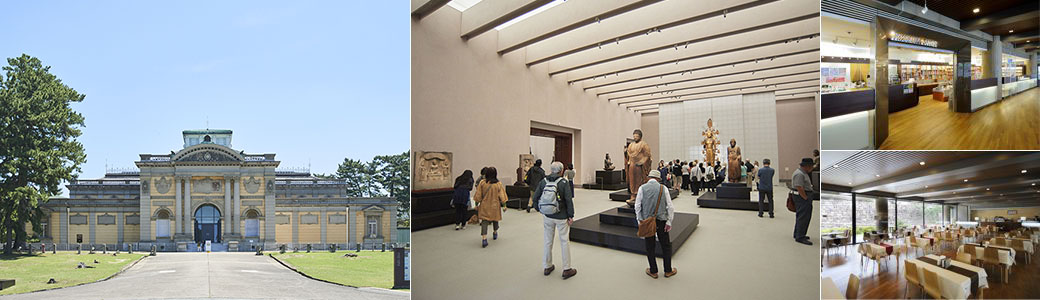

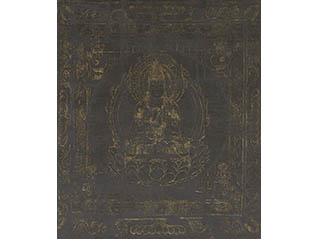

若宮国宝展を見せていただきありがとうございました。現在は宮神と仏教とは分かれた表現が多いですが、古来より2つは別にすると馴染めない宗教だと思います。展示してある貴重な品々はそれを表しております。

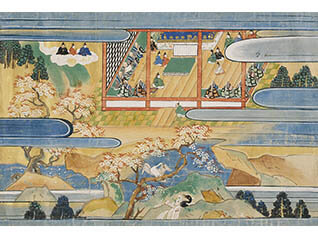

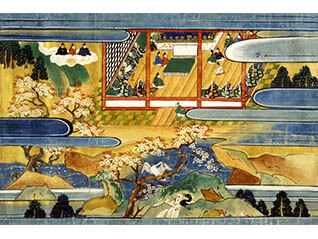

特に時代の文化の粋を極めた素晴らしい作品ばかりです。平安から鎌倉、室町の初期に至るまで時の権力者と言う人々の王朝文化の華やかさがよく表現され、その時代のめぐまれた人々も神々に願いをすると言う思想も今も変わらないものです。

戦で使用する太刀や鎧と教典にかける想い、それが今も通用する矛盾と共通するものがあり儀式に用いる素晴らしい諸道具といい不思議な王朝文化を感じました。

奈良仏教展の仏たちは素晴らしいかった。それぞれの時代を表し仏の表情の… Read More