3.0

楽しかった

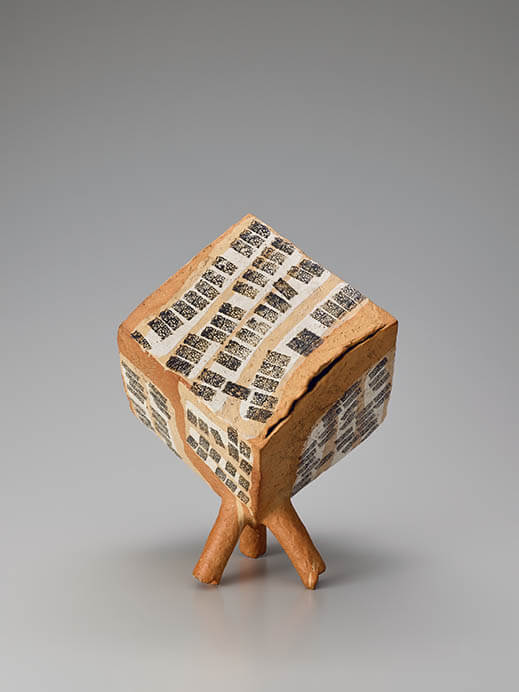

オブジェとしての陶芸の走り。最近のものは結構陶芸?というものが多い気がするけれど、こちらはしっかり芯が陶芸な気がします。見ていて楽しい展示。発表したときは、驚かれたんだろうなと思いながら見てました。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と626の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

1948年に八木一夫、叶哲夫、山田光、松井美介、鈴木治の5人で結成された走泥社(そうでいしゃ)は、その後、会員の入れ替わりを経ながら50年間にわたり日本の陶芸界を牽引してきました。しかし、50年という走泥社の活動期間全体を見渡した時、日本陶芸界におけるその重要性は特に前半期にあります。

本展は、走泥社結成25年となる1973年までを主な対象とし、走泥社と同時期に前衛陶芸を展開した四耕会の作品なども合わせて展示することで、日本の前衛陶芸が確立していくうえで中心的な役割を果たした走泥社の活動の意味を再検証するものです。

約180点の作品および関連資料を通じて、走泥社における「前衛陶芸」の展開を紹介します。

| 会期 | 2023年7月19日(水)~2023年9月24日(日) |

|---|---|

| 会場 |

京都国立近代美術館

|

| 住所 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町26-1 |

| 時間 |

10:00~18:00

|

| 休館日 |

月曜日 ※ただし、8月14日(月)、9月18日(月・祝)は開館 |

| 観覧料 | 一般 1,700円(1,500円) 大学生 1,100円(900円) 高校生 600円(400円) 前売特別ペアチケット 2,800円(一般2枚)

|

| TEL | 075-761-4111(代表) |

| URL | https://www.ktv.jp/event/sodeisha/ |

3.0

オブジェとしての陶芸の走り。最近のものは結構陶芸?というものが多い気がするけれど、こちらはしっかり芯が陶芸な気がします。見ていて楽しい展示。発表したときは、驚かれたんだろうなと思いながら見てました。

「前衛陶芸」なる言葉を初めて聞いたのだが、絵画や彫刻、音楽や舞踏にも「前衛」はあるのだから、陶芸にもあって不思議じゃない。

わざわざそういう接頭語をつけずとも、置物やオブジェとして前衛的な作品は目にすることはあったし。

ただ…readmore

3.0

「八木一夫」は名前も一応知っていて、『ザムザ氏の散歩』『距離』など一度観たら記憶に残ってしまう作品もあり、京近美の常設等で展示されてきた彼の作品にお目にかかると「八木一夫」かぁと思ってきました。「走泥社」も名称だけを知っている、他なら辛うじて「清水卯一」くらいか。

「陶芸」の「前衛」と言うことは、抽象的な表現の彫刻ではなく、「土を焼いて造形する」ということなのかと改めて思いました。「飾皿」とか「花器」としてではなく、1つのオブジェとして存在する「陶芸」?「前衛」とか言えば、桃山期の伊賀や信楽の花入れなどは思い切った、振りきった造形ですけれど、それでもそこには「花入れ」であったりした訳で。

それでも走泥社の陶芸と前衛的な生け花とのコラボは、とても受け入れやすいと感じました。相乗効果となって表現されているように感じました。

なかなか人が入りにくい展覧会かとは思うのですが、開館60周年として京近美として、その出発や存在から検証すべき展覧会なのかもしれません。

京近美と前の京セラ美にコレクション展には外国人観光客の方を多く見かける。その都市を代表する美術館博物館のコレクション展を見ようというのはとっても素敵!

両美術館のコレクション展には、型紙染の稲垣稔次郎の作品が展示されています。

特に、京セラ美の夏季特集「人間国宝 稲垣稔次郎ー遊び心に触れて」の展示はとても良い!細かな技の詰まった「型紙染」とおおらかな表現、出来上がった絽の着物の気品と美しさに見惚れてしまいました。ここでならではの展示ではないでしょうか。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

京都府で開催中の展覧会

山田光《塔》1964年 京都国立近代美術館蔵

鈴木治《作品》1954年 個人蔵

森里忠男《作品B》1955年 個人蔵

辻勘之《KAO》1965年 個人蔵

八木一夫《ザムザ氏の散歩》1954年 京都国立近代美術館蔵

山田光《作品》1957年 岐阜県美術館蔵

熊倉順吉《風人'67》1967年 京都国立近代美術館蔵

林康夫《ホットケーキ》1971年 和歌山県立近代美術館蔵

川上力三《かたりべ》1963年 ギャラリーヒルゲート蔵