4.0

生の根源への情念のほとばしり

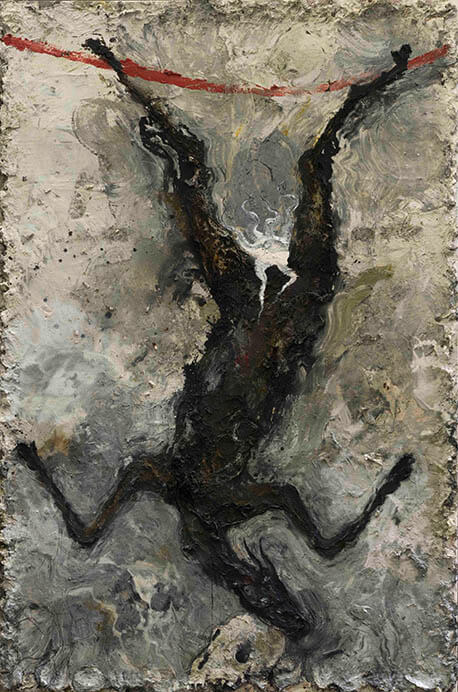

飛び出すような厚塗りの絵、突き刺さった丸太、蟻が開けた穴を使った絵。その大きく、生への情念がほとばしり出るエネルギーに圧倒される。そこにあるのは、生の根源に対する強い、しかし決して暗くはない情念である。生の根源への旅を続けるバルセロの息吹が感じられる。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と601の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

ミケル・バルセロ(1957- )は、長きにわたり欧州を中心に精力的な活動をおこない、現代芸術を牽引する美術家の一人として評価されてきました。バルセロの作品において、海と大地、動植物、歴史、宗教、肖像といったテーマは大きな位置を占めています。さまざまな素材や物質との格闘を経てもたらされるその原初的なイメージは、人間の生の営み、その根源への問いを投げかけるとともに、絵画のいまだ知られぬ力を語りかけてやみません。

1982年、ドイツ・カッセルで開催された国際美術展「ドクメンタ7」で鮮烈なデビューを果たして以来、バルセロは生地スペイン・マジョルカ島をはじめ、パリ、アフリカのマリ、そしてヒマラヤなど世界各地に活動の場をひろげ、各地の歴史、風土と対峙するなかで制作をつづけてきました。その活動は、絵画を中心に、彫刻、陶芸、パフォーマンスなど領域を越えてひろがり、近年ではマジョルカ島のパルマ大聖堂の内部装飾や、スイス・ジュネーブの国連欧州本部人権理事会の大会議場天井画など、壮大な建築的プロジェクトにも結実しています。

本展は、日本初の美術館での個展として、バルセロの初期から現在にいたる活動を、巨大なスケールをもつ絵画作品を中心に、彫刻、陶芸、映像などを加えた約90点で紹介します。

| 会期 | 2022年1月13日(木)~2022年3月25日(金) |

|---|---|

| 会場 |

東京オペラシティ アートギャラリー

|

| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |

| 時間 | 11:00~19:00 (最終入場時間 18:30) |

| 休館日 |

月曜日 祝日の場合は翌火曜日 2月13日(日・全館休館日) |

| 観覧料 | 一般 1,400円(1,200円) 大・高生 1,000円(800円) 中学生以下 無料

|

| TEL | 050-5541-8600 (ハローダイヤル) |

| URL | https://www.operacity.jp/ag/ |

4.0

飛び出すような厚塗りの絵、突き刺さった丸太、蟻が開けた穴を使った絵。その大きく、生への情念がほとばしり出るエネルギーに圧倒される。そこにあるのは、生の根源に対する強い、しかし決して暗くはない情念である。生の根源への旅を続けるバルセロの息吹が感じられる。

4.0

恥ずかしながらミケル・バルセロという作家を初めて知りました。

展示はサイズの大きな作品が多く、かつ作風も筆の跡、絵の具の動きがエネルギーの濁流のようで迫力がありました。

象徴主義的なニュアンスも感じつつ、現代美術の挑戦的な面もあり、見応えがありました。

4.0

東京オペラシティ(ICC)に行ったので、せっかくだからと鑑賞した「ミケル・バルセロ展」。

いや、度肝を抜かれました。作品のサイズもだけど、その表現の多様さに。

メインビジュアルだけ見ると抽象寄りなのかとも思ったけど、わりと具象で見やすかったし特に絵画は色彩が全体的に明るい印象。

海の波や船の表現が印象的で、「不確かな旅」という作品は本当に不確かな雰囲気を醸し出していた。

また、闘牛場をテーマにした作品は俯瞰視点の構図が多くドラマティックだった。

ブロンズ作品もいくつかあり、中でも「画家のペット」と「猿」を見た時、何故かバリ―・フラナガンの野兎シリーズを思い出した。

あとで年譜を見ると、2012年にスペインのイビサ現代美術館で2人展を開催したとあった。何か通じるものがあるのかもしれない。

スケッチブックのスライドが上映されていたのも座ってひととおり見てしまう。

大規模な個展は日本初らしいが、90点余の展示作品は見応えがあり、思いのほか楽しんで観ることが出来た。

また、コリドールにて同時開催の三戸部七絵展はパンチがきいていて、こちらのエネルギーも熱い。

コリドールでは狭すぎないか?と思ってしまうほど。いや、あれくらい充満した空気感がよいのかも。

4.0

スペインのマジョルカ島に生まれ育ち、アフリカのマリ共和国などにもレジデンス制作を広げて活躍している作家。なんといっても巨大で強烈な物質感の作品群。絵画作品はほとんどの素材がミクストメディアなのもその証拠。

拠点としている地域の海や大地の荒々しいエネルギーを感じる。絵画のほか特に陶土も地続きの素材、表現手段と捉えているのも、波打つような激しい画面とあいまって、まるで洞窟壁画の古代人のような作家の素材観があらわれている。陶といえば、マジョルカ陶器も影響しているのかもしれない。土を使った大胆なパフォーマンス映像も見ものだ。

ちなみに、併催している水戸部七絵の「project N85」。おそらく意図的にバルセロ展と会期をぶつけたのだろう。勝るとも劣らない迫力と点数。こちらも必見です。

正直、初見の作家だが、年譜を丹念に見ると、いわゆる3C(ランチェスコ・クレメンテ、エンツォ・クッキ、サンドロ・キア)などの新表現主義(ニューペインティング)の世代であることがわかるが、アンフォルメルや抽象表現主義はもちろん、アールブリュットにも影響を受けたとのことも作品の物質感からいって納得できる。

これも年譜からだが、日本への紹介は1985年の当時名古屋にあったアキライケダギャラリーでの個展が最初らしく、1989年の「スペイン・アート・トゥディ」(高輪美術館:現セゾン現代美術館)、1990年に幕張メッセで開催された「ファルマコン'90」にも出品している。

(なお、「ファルマコン'90」もアキライケダギャラリーのプロデュースのようだ。ちなみに69名も参加している。検索すると、海外作家では、3Cのほか、知っている名前だけでも、バゼリッツ、バスキア、ボロフスキー、ウォルター・デ・マリア、キース・ヘリング、マイケル・ハイザー、ジャスパー・ジョーンズ、キーファー、ヤニス・クネリス、リキテンシュタイン、ブライス・マーデン、アグネス・マーティン、ブルース・ナウマン、A.R.ペンク、シグマール・ポルケ、ラウシェンバーグ、ローゼンクイスト、エドワード・ルーシェ、ロバート・ライマン、シュナーベル、セラ、ステラ、ローズマリー・トロッケル、サイ・トォンブリ、ウォーホルが出品している。超豪華!バブリー!!)

4.0

初見のミケルバルセロ良かったです。

靉光、白髪一雄、スーティン、ベーコンと好きな作家を彷彿とさせる瞬間があって楽しめました。

ほぼ写真撮影可能です。

大画面の作品が多いので後ずさり注意の表記が珍しい。

続く水戸部七絵の展示がエネルギー充満で更に凄かったです。

バルセロ水戸部の二人展の様相です。

4.0

会期始めの土曜日に訪問。12時前ですが観覧者はそれほど多くありませんでした。数点を除いて写真撮影可能です。展示は絵画、彫刻、陶器と多岐に渡り、非常に多彩に感じました。最初は絵画なのですが、どの作品も大きく、また材質も一定でなかったりして迫力がありました。単に油絵を描いた物は殆ど無く、さまざまな材料が使われていて面白かったです。青い作業着の自画像など、見る角度により表情が変わって楽しいです。壺や陶器作品も大きめです。上階は比較的こぶりな作品が多く、水彩画はカラフルでした。今のうちなら週末でもゆっくり見られそうです。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都新宿区で開催中の展覧会

《雉のいるテーブル》1991 作家蔵

©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021.

Photo: ©Galerie Bruno Bischofberger

《とどめの一突き》1990年 作家蔵

©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021.

Photo: ©André Morin

《亜鉛の白:弾丸の白》1992年 作家蔵

©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021.

Photo: ©André Morin

MB_4《カピロテを被る雄山羊》2006年 作家蔵

©ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021.

Photo: ©Galerie Bruno Bischofberger

ミケル・バルセロ マジョルカ島ファルーチのアトリエにて 2020 撮影:ジャン=マリー・デル・モラル

www.jeanmariedelmoral.com