4.0

ワクワク楽し

楽しい。

大きな、パワフルな、カラフルな作品達

平面とおもっていたら実は立体

立体とおもっていたら実は平面

さぁ次はどっちだ?両方だ。

ほくそ笑む作家達が見えた気がした。

近くにいや離れて見てよ との声も。

楽しかった。

同館のコレクション展 赤瀬川原平 北大路魯山人他の特集も見応えがありました

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と669の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

「現代美術の動向」展は、京都国立近代美術館が開館した1963 年から 1970 年まで毎年開催された、定点観測的なグループ展シリーズです。国公立の美術館がまだ少なかった1960年代当時、日本の現代美術の中堅・若手作家を紹介する展覧会として大きな注目を集めました。

全9回におよぶ「動向」展が取り上げた作家・作品は、素材や形式も実にさまざまです。高度経済成長期を迎えた1960年代は、社会や人々の生活の変化を背景に、絵画や彫刻といった既成の区分の逸脱と、形式・素材の多様化が進み、美術の概念そのものを刷新する動きが活発化した時代でもありました。抽象絵画、ネオ・ダダ、ポップ、キネティック、コンセプチュアル、ハプニング、もの派など、今日の「現代美術」の表現言語の多くは、まさにこの時期に生み出されたと言えるでしょう。

「動向」展は、美術館がこうした目まぐるしく変貌する美術の状況と向き合い、若い世代のアーティストや鑑賞者との共感にもとづく実験場となるべく創始されました。美術館の建物を用いたその場限りのインスタレーションやハプニングなど、関係者の記憶や記録写真だけが頼りの作品も少なくありません。今回の展覧会では、293組の出品作家の中から、66組による主な出品作もしくは関連作、記録写真、展覧会に関するアーカイヴ資料を紹介しながら、1960 年代当時の美術館とアーティストが切り結んだ美術の現場のスタートラインを検証します。

*1963年に「現代絵画の動向」という展覧会名で開始されたが、1964年から「現代美術の動向」展へと改められた。

| 会期 | 2023年4月28日(金)~2023年7月2日(日) |

|---|---|

| 会場 |

京都国立近代美術館

|

| 住所 | 京都府京都市左京区岡崎円勝寺町26-1 |

| 時間 |

10:00~18:00

|

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 一般 1,200円(1,000円) 大学生 500円(400円)

|

| TEL | 075-761-4111(代表) |

| URL | https://www.momak.go.jp/ |

4.0

楽しい。

大きな、パワフルな、カラフルな作品達

平面とおもっていたら実は立体

立体とおもっていたら実は平面

さぁ次はどっちだ?両方だ。

ほくそ笑む作家達が見えた気がした。

近くにいや離れて見てよ との声も。

楽しかった。

同館のコレクション展 赤瀬川原平 北大路魯山人他の特集も見応えがありました

2.0

当時参加した作家さんの講演会とか、担当学芸員さんのお話とかを聴いて展示を観たらもっと違ったかもしれないなぁ

が、正直な感想です。

ここの所、創立〇〇周年を迎えて、当初の展覧会を振り返るような企画をよく目にするような気がしますが、阪神間では。

兵庫県美で開催された「関西の80年代」兵庫県美の前身、兵庫県立近代美術館で開催されていた「アート・ナウ」シリーズ展からの作品展示や

西宮市大谷記念美術館 開館50周年記念 「Back to 1972 50年前の現代美術へ」や

昨年の国際美と大阪中之島美共同開催の「具体展」や国際美で展示されてきた時代の動向を追う展覧会

’60年代と言うこともあって「具体」の作品が多く、上記の様な展覧会や阪神間の美術館で地元作家として紹介される具体作品などとどうしても重複は避けられなかったように感じました。

【メイキング動画】Youtubeで公開されています。

https://www.youtube.com/watch?v=h5gfCaCirzY&list=PLbGukA3_mD7zCaXtJCyZ12LLnw4o1zOD5&fbclid=IwAR0EPSoMbaqHonBIhxItHrhUiVyL_pCc0aRzyMwdxxnB1OVIF-aHGCbDG0U

4階コレクションギャラリーのデュシャンと魯山人の展示がとても良かったです。

5.0

最近アートを学び出したものにとっては、過去の現代アートに触れる機会は少なく、本当に楽しみにしてきました。また、現代アーティストの生の声を聞く機会も初めてで、河口龍夫さんの講演もすごく楽しかったです。講演を聞く前に作品「無限空間におけるオブジェとイメージの 相関関係 または少女と円筒体」を見ましたが、不思議な世界でその仕組みも分からず作品のまわりをぐるぐると何度も見返しました。とりあえず、目の前にあるものの観察は怠らず、その上で講演を伺い、鏡の存在によって実像と虚像を表現していることを知って再度確認しました。河口龍夫さんの最近の作品「農具の時間」のコンセプトに感動し、大地の芸術祭に行きたいと思いました。

アートの役割は時代とともに変化すると思いますが、その本質は人の心を動かすことで、この点はどの時代もそうであったことに気づきました(「ブルーピリオド」のフジが語る西洋美術史の変遷)。

知識もなく、見たまま、感じたまま、心が動いた作品は福岡道雄の「何もすることがない」でした。なんじゃこりゃと思いながら、じっくり見ても、何が何だかわからないけれど、心がぞわぞわする形態でした。

また、コレクション・ギャラリーで超有名なマルセル・デュシャンの「泉」を初めて見ました。今まで写真でしか見たことがなかったので、横から見るとこんなに奥行きがあったことに驚き、レディメイドであるので、このサインはデュシャン本人が書いたものであるか気になりました。

現代美術の動向展が1970年まで毎年開催されていて、その後開催されなくなった理由が気になりますが、本展覧会のテーマはRe:スタートラインということで、今年2023年は過去を振り返り、来年から新しい現代アートの展覧会が始まることに期待したいと思います。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

京都府で開催中の展覧会

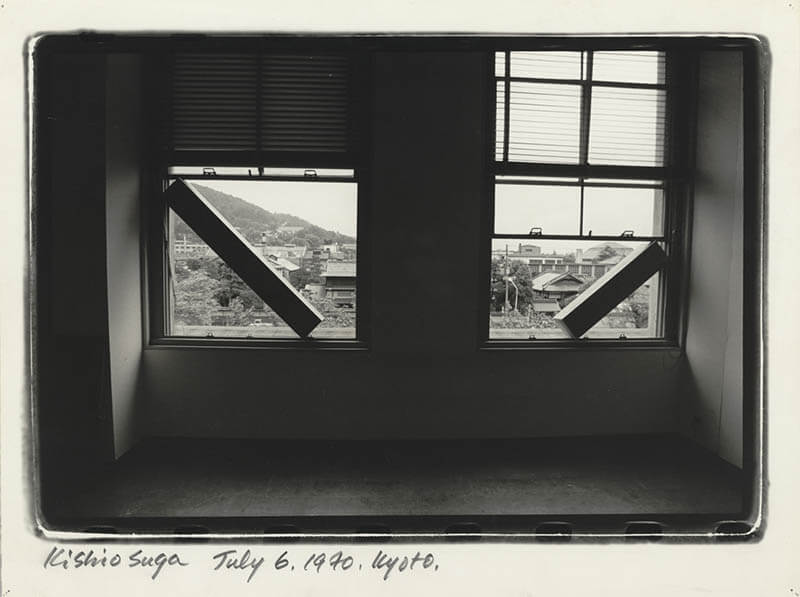

菅木志雄《無限状況》 1970年 撮影:安齊重男 国立新美術館 ANZAÏ フォトアーカイブ蔵

©Estate of Shigeo Anzaï Courtesy of Zeit-Foto

松本陽子《作品V》 1965年 撮影:山本糾

©Yoko Matsumoto

李禹煥《現象と知覚A 改題 関係項》 1969/2022年 国立新美術館での展示風景(2022年) 撮影:中川周

田中敦子《Work'63》 1963年 京都国立近代美術館蔵

©Kanayama Akira and Tanaka Atsuko Association

吉村益信《Queen Semiramis Ⅱ》 1966年 東京都現代美術館蔵

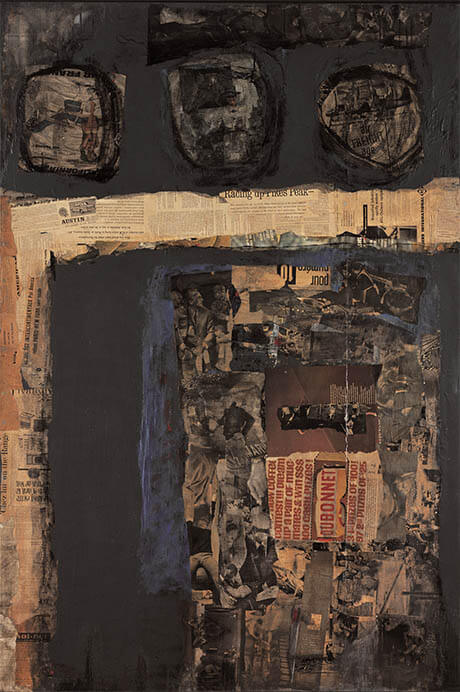

三島喜美代《Work-64-I》 1964年 京都国立近代美術館蔵

吉村益信《Queen Semiramis Ⅱ》 1966年 東京都現代美術館蔵

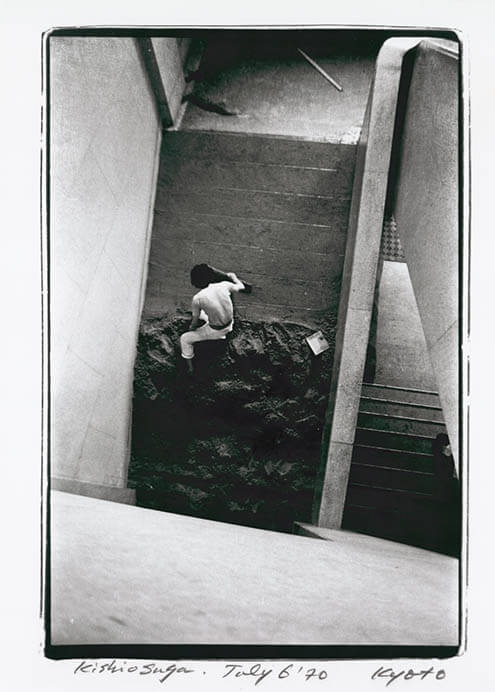

菅木志雄《無限状況》 1970年 撮影:安齊重男 国立国際美術館蔵

©Estate of Shigeo Anzaï Courtesy of Zeit-Foto

元永定正《作品》 1961年 東京国立近代美術館蔵