儒教のかたちこころの鑑 日本美術に見る儒教

開催期間: 〜

※展覧会の内容詳細が分かり次第、当ページ上に追って掲載予定です。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国 303 の美術館・博物館と 707 の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

開催期間: 〜

※展覧会の内容詳細が分かり次第、当ページ上に追って掲載予定です。

サントリー美術館|東京都開催予定

会期: 〜

英一蝶(1652~1724)は元禄年間(1688~1704)前後に、江戸を中心に活躍した絵師です。...

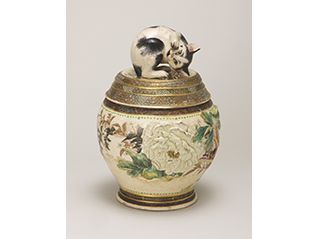

サントリー美術館|東京都会期終了

会期: 〜

明治時代から大正時代を代表する陶芸家・宮川香山(みやがわこうざん)(虎之助・1842~1916)は、天保13年(1842)、京都の真葛ヶ原(まくず...