華やかな時代を映す銘仙というファッションに胸が躍りました

楽しみにしていた「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり」展。

拝見して、ファッションは時代を映す鏡といいますが、銘仙ほど顕著に時代を映すものはないのではないか、という感想を持ちました。

それくらい、銘仙着物という約100年前に生まれた…readmore

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国 303 の美術館・博物館と 707 の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

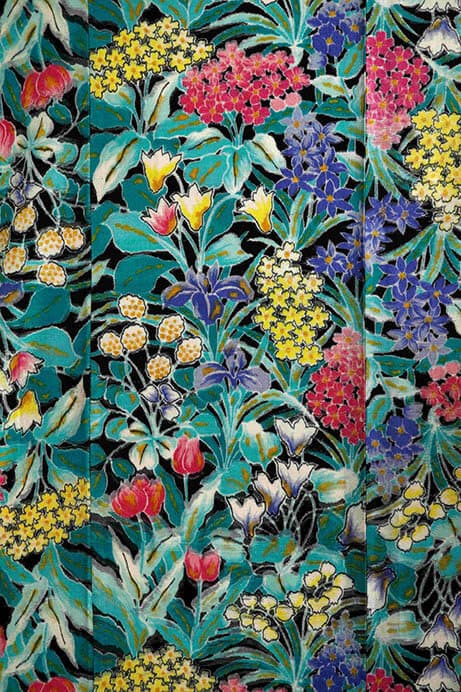

アンティーク着物ブームの牽引役として登場した〈銘仙〉(めいせん)。大正から昭和初期に女学生を中心に大流行した着物ですが、現代の着物にはない斬新な色柄が多く、胸ときめきわくわくさせられます。

本展では、銘仙蒐集家・研究家である桐生正子氏の約600点のコレクションから選び抜いた約50点の銘仙を紹介。着物スタイリストの大野らふ氏のコーディネートでお届けします。

銘仙でみるgirl’s History。100年前の女学生文化は新しいことの連続、ささやかな闘いの歴史です。伝統的な日本の価値観に西洋の文化や考え方が流入してきた時代。そんな過渡期に生まれた若い女性たちのカルチャーを、銘仙を通してひもといてゆきます。

| 会期 | 2023年9月30日(土)~2023年12月24日(日) |

|---|---|

| 会場 |

弥生美術館

|

| 住所 | 東京都文京区弥生2-4-3 |

| 時間 | 10:00~17:00 (最終入場時間 16:30) |

| 休館日 |

月曜日、10月10日(火) ※11月14日(火) 中間展示替えのため臨時休館 ※ただし、10月9日(月・祝) 開館 |

| 観覧料 | 一般 1,000円 大・高生 900円 中・小生 500円

|

| TEL | 03-3812-0012 |

| URL | https://www.yayoi-yumeji-museum.jp |

楽しみにしていた「大正の夢 秘密の銘仙ものがたり」展。

拝見して、ファッションは時代を映す鏡といいますが、銘仙ほど顕著に時代を映すものはないのではないか、という感想を持ちました。

それくらい、銘仙着物という約100年前に生まれた…readmore

4.0

いやあこれは面白いなあ

「着物の柄」といえば!…みたい既成概念を

がつがつと崩されていく(笑)

こういうのもありなんだ。これは楽しい

(しかし女給さんの闇ってなんだ??)

モダンであり西洋的でもありガーリーであり

そして戦時色もありと

バラエティに富んだ図案を愉しめた

4.0

着物は大好き、なのですが、今はもう全く浴衣くらいしか着ません。でも着物の柄や生地には思いが強いので、私の着物はよくワンビーやチュニックや小物入れなんかに姿を変えています。

大正ロマンの時代は過ぎて、戦時色に傾く時代の娘だった母の、整理をする箪笥から何枚も出て来た銘仙の着物。母曰く、絹は絹でも、くず繭を使って織っているので、また柄は色々でも平織りで、だから安価なのだと。でもその艶と軽い着心地の良さはちゃんと「絹」でした。物資のない時代に年頃の娘の普段着は綿のつぎはぎ、銘仙はおしゃれ着の部類だった。百貨店の広告や雑誌で見る装いには程遠くも、色は地味目でも、せいいっぱいのおしゃれを、頑張ろうとした、母の若かりし頃を思いました。また、何となく斬新なデザインが、当時高校生だった私の目をも引きました。

大正から昭和初期、“銘仙”は女学生を中心に大流行し、現代の着物にはない斬新な色柄が多く、見る者、纏う者、その全ての人々の心を魅了させ、各百貨店は新作銘仙を販売することで売り上げを伸ばし、百貨店が富裕層のものから、中産階級まで間口を広げる起爆剤ともなりました。でも、昭和30年代には洋装が広く定着したことから、ほぼ銘仙の生産は中止となってしまいました。それが2000年頃のアンティーク着物ブームで再注目され、その魅力が広く知られるようになり、現代では、日本のモダンデザインのひとつとして、海外の国立美術館がコレクションするほどなのだそうです。

この展覧会で展示されていたものは、銘仙蒐集家・研究家である桐生正子氏の約600点のコレクションから選び抜いた約60点が紹介されていて、母の箪笥の銘仙とは全く違っていて、とても華やかで魅力的でした。ポスターや雑誌にも見え、まさに若い女性に憧れられるイメージです。着物スタイリストの大野らふ氏による当時を再現した、帯締め帯留め、下駄にバッグにパラソル、アクセサリー小物などのコーディネートも必見です。大正のレディたちが歩くランウェイを見るような会場でした。更に銘仙の工夫も学べて、なかなか楽しくためにもなる展覧会でした。

5.0

本展は、銘仙蒐集家・研究家である桐生正子氏の約600点のコレクションの内、約60点の着物が展示され、着物スタイリスト大野らふ氏のコーディネートによるトルソー展示やコーディネートに使用されているバッグやパラソル、履物、ポスターやはがきなどの展示もあります。

前・後期で展示替えがあり、一部を除き撮影可能です。

私事で恐縮ですが、アンティーク着物にはまっており、そのきっかけが銘仙なのです。銘仙のポップで大胆なデザインは着物のイメージを覆すものでした。

と言うわけで、前期は桐生正子氏のギャラリートークの日に銘仙を着て行ってきました。

元は養蚕農家の作業着で地味だった銘仙ですが、学習院長の乃木希典が「女学生の身なりは銘仙以下とする」と定めた事で、今まで華やかな友禅などの着物を着ていた女学生たちは、地味な銘仙に我慢できず華やかな銘仙を求めるようになります。

織りの技術を駆使して作られた華やかな銘仙は、女学生たちの間で大流行し、やがて一般の女性にも広く普及します。

最盛期には銀座を歩く女性の約80%が銘仙を着ていたそうです!

展示には、エリザベス女王の戴冠式に因んだ王冠やウエストミンスター寺院柄や、スピッツを飼うのが流行した時代にはスピッツとネコ(ペット繋がり)柄、ロシア・アバンギャルドやアール・デコ風柄など、何でもアリな気がしますが(^_^;)柄を織るわけですから技術は素晴らしいです。

後期には(まだ観に行っていませんが)戦争を反映した戦闘機柄や、大東亜の「亜」の柄などの展示も。

銘仙は、女学生たちの時代との闘いで生まれ、時代と共に暮らしの中に生きていた着物なんだなぁと感じました。

沢山の貴重な銘仙を観ることができる上にコーディネートの勉強にもなる、最高の展覧会です。

後期は大野らふ氏のギャラリートークの日に、また銘仙を着て行く予定です。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都文京区で開催中の展覧会

春花文様単衣 1931~40年

靴・バッグとあわせて自由に銘仙を楽しむ。書籍「大正の夢秘密の銘仙ものがたり」(河出書房新社)より モデル:Camellia 撮影:大橋愛

エリザベス女王戴冠式文様女児四つ身 1953~54年

幾何学模様も〈カスリ〉効果で柔らかに

洋の小物と銘仙のコーディネート。レトロなデザインの麦わら帽を合わせて。書籍「大正の夢秘密の銘仙ものがたり」(河出書房新社)より モデル:Camellia 撮影:大橋愛

伝統的な流水文様に大きな睡蓮の柄 1931~40年

林檎の音符柄に小鳥の文様 1947~55年

ロシア・アバンギャルド風のデザイン 1930~35年

出航風景。ホノルル港と推察 1930~40年