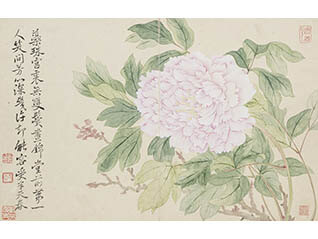

美をつくし―大阪市立美術館コレクション

サントリー美術館|東京都

開催期間: ~

- VIEW1231

- THANKS2

大阪市美の収蔵品の、なんと運命的な集まり方なこと!

大阪市美の建替え期間中の所蔵品巡回展。

「仏教美術、中近世の日本美術、中国美術、日本近世工芸」の各ジャンル、150点近くの作品を展示。

これらの展示作品の素晴らしさに加え、コレクションの集まり方に「運命的なもの」を感じずにはいられなかった。なかでも、カザール根付コレクションには、目をみはった。大戦前に作品が日本から出せず、大阪市美に渡ったという。根付には「般若、尉、べしみ」などの能面や狂言面、道成寺や獅子舞といった芸能を題材としたものが特に多く、それらを一同に展示していた。

ところで…タイトルにある「みおつくし」といえば、まず思い浮かべるのは『源氏物語』であろうか。明石の上に姫君が生まれ、六条御息所が亡くなり…物語に一つの区切りついた印象が。それから、大名物・紹鴎茄子の茶入の御銘でもあり…等々、来館者により捉えられ方は様々であろう。

今回も「展覧会の内容がタイトルから想像できない!」とも思える展示。今回は「“美をつくし”とはなんぞや」という言葉の説明から始まった。

大阪市のマークとしても有名(かどうかは不明)な航路標識の「澪評(みおつくし)」。

そして、大阪市美の刊行物名も「美をつくし」という名称らしく、「美の限りを尽くしたコレクションの世界へ身を尽くしてご案内する」と。

・38《金銅 三鈷鈴》尊永寺伝来・静岡 平安〜鎌倉時代12-13c 田万コレクション:現代にも同じ音色を伝える。

・39《金銅 蓮華形磬》鎌倉時代 13c 田万コレクション:鎌倉から南北朝時代にかけて流行した磬の形という。

・81 勝部如春斎《小袖屏風虫干図巻》江戸時代18c :小袖や屏風の虫干しの様子を描いた図。屏風には傀儡子の図や、小鼓と風流踊りなどもみられる。

・85 原在中《百鬼夜行絵巻》江戸時代18-19c 望月信成氏寄贈:大徳寺真珠庵木の写。図録には、巻頭から巻末までの全図が掲載。全体的に鮮やかな着色の印象を受けた。埋め草用に切り出されていた「箏を引っぱる琵琶」は、2021年夏の東京藝術大学大学美術館「藝大コレクション展―雅楽」のチラシでも見たような記憶が。もしや奴らは人気者か?

・166 橋本関雪《唐犬》1936:昭和11年の落成記念帝展出品買上げ作品。「唐犬」とは「舶来犬」という意で、犬種はボルゾイとグレーハウンド。動物画のために実際に猿や熊、洋犬30匹を飼育していたというが、京都の銀閣寺近くの広い邸宅でのことだろうか…

・98《萌黄縮緬地御所解模様振袖》江戸時代19c:解説には「轡や鞭、橋や小舟の存在から謡曲「小督」を題材」とあったが、「小督」で小舟は用いない。解説の間違えではないか??

・12《三彩印花 花文碗》唐時代8c 田万コレクション:「印花(型押し技法)」により底の部分を制作。三重県縄生廃寺跡でも7cに類似品が出土という。

◎音声ガイドのナビゲーターは、上方落語家の月亭天使ちゃん。癒し・なごみ系の声でとても聞きやすい。

- THANKS!をクリックしたユーザー

- さいさん、morinousagisanさん