5.0

観光地の喧噪から静謐な空間へ

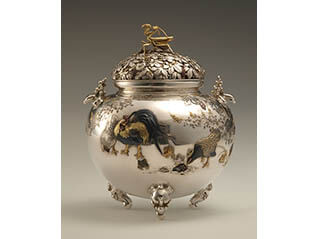

全国巡回の「超絶技巧展」の時期にはこの清水三年坂美術館の所蔵品がごっそり貸し出されるのではないかというほど技の限りを尽くした工芸品を数多く所蔵されています。ずっと前から行ってみたい美術館でした。

ただ、場所は京都随一の観光地、行ったのが週末だった為、歩くのもままならないほどの人混みでした。

美術館もさぞかし、、と思いつつ入館したらそこは喧噪とは別世界。まさに静謐な空間の中、技術と手間と時間をかけて作られた美術工芸品をじっくりと鑑賞させていただきました。

七宝、蒔絵、京薩摩など、それぞれの工芸に関する知識がない私でも、各項目ごとにビデオ説明があり知識を深めることができます。

ミュージアムショップも関連グッズが多く並んでいま… Read More