分離派建築会100年 建築は芸術か?

京都国立近代美術館|京都府

開催期間: ~

- VIEW1483

- THANKS2

1920年代の建築と芸術、そして青春

世界中で新しいアートが生み出されていた1920年代、日本で「建築は芸術だ」と主張した若い建築家グループ「分離派建築会」が生まれた。その軌跡をたどる展覧会。

展示はまず、その前史ととして明治、日本の近代建築初期の解説から始まるので、建築史に詳しくない人でも、西洋の建築を真似て、学び、やがて新しいデザインの潮流が日本に届く、という流れは理解しやすいだろう。

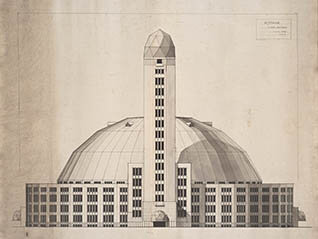

本展覧会の白眉は何と言っても、7回開催された「分離派建築展」出展作を展示した室。「我々は起つ」と威勢よく、「過去建築圏より分離」を詠う宣言文に続いて、実現することのなかった建築の図面と模型の展示。「納骨堂」「山岳倶楽部」など、過度にロマンチックな情熱を基に描かれた、まさに大正モダンの青春。次の展示室では実現した作品、平和記念東京博覧会会場の模様が伝えられる。さらに彼らに影響を与えた「白樺派」や現代彫刻の展示で彼らの造形の背景が紹介され、日本の建築界の転機となった関東大震災の実写映像、と続く。震災復興に求められる社会意識が分離派の作品には欠けていたのだ。

展示は7回の作品展の後に同会が霧散した後の、9人の建築家たちの足跡を追う。日本の建築界の流れは表現主義が後退し、モダニズムが勃興する。現実の建築界を生き抜くうちに、その作風は実用性と経済性を踏まえた現実的なモダニズム建築と妥協していく。また一方で、関心は伝統的茶室へと向かう。その展示からは青春ドラマの終焉を見る思いがする。しかし彼らの若き日の作品を「若い、青い」と斬って捨てるのは惜しい、そこには日本の1920年代芸術と社会状況が反映していたのだから。

- THANKS!をクリックしたユーザー

- morinousagisanさん、Audreyさん

- 2

- BY bananaschool80