3.0

画家の変貌ぶり

絵画制作を始めたまだ10代の初期の頃は基本に忠実で、ルネサンス美術などから着想を得て制作していたようですが、画業中盤に差し掛かると一変して抽象表現に傾倒するようになるその変貌ぶりが見れて面白かったです。

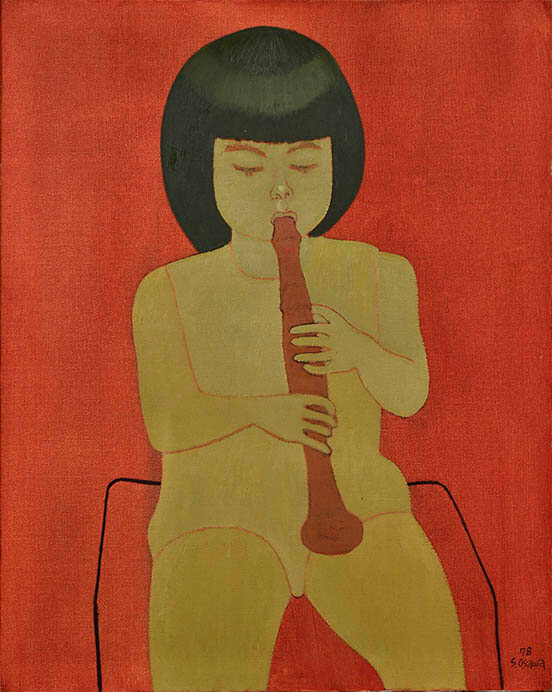

「笛を吹く童女」は抽象表現期に描かれたもので、対象ははっきりと存在しているものの表現自体は簡略化されてます。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と626の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

大沢昌助(1903~1997)は戦前、戦後の社会背景を見据えつつ、ブレることのない独自のスタイルを貫いた昭和を象徴する美術家です。モダン、シンプル、自由そして軽やか。そんな言葉が大沢の作品には息づいています。

練馬区立美術館では最初期から晩年に至る、100点以上もの作品を所蔵しており、1991年の回顧展を皮切りに1996年の追悼展、父で建築家の大沢三之助との親子展など折にふれその芸術を紹介してきました。

本展では生誕120年という記念の年にあたって、これまで紹介してきた作品に加え、作画の原点であるスケッチ類や三之助作品を含む新収蔵品、調査の中で新たに発見された作品、ことに1980~90年代にかけての晩年の抽象画を含めた約120点で大沢芸術の豊かさを多面的に紹介する展覧会です。

| 会期 | 2023年4月29日(土・祝)~2023年6月18日(日) |

|---|---|

| 会場 |

練馬区立美術館

|

| 住所 | 東京都練馬区貫井1-36-16 |

| 時間 | 10:00~18:00 (最終入場時間 17:30) |

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 一般 1,000円 高校・大学生および65~74歳 800円 中学生以下および75歳以上 無料 (その他各種割引制度あり)

|

| TEL | 03-3577-1821 |

| URL | https://www.neribun.or.jp/museum.html |

3.0

絵画制作を始めたまだ10代の初期の頃は基本に忠実で、ルネサンス美術などから着想を得て制作していたようですが、画業中盤に差し掛かると一変して抽象表現に傾倒するようになるその変貌ぶりが見れて面白かったです。

「笛を吹く童女」は抽象表現期に描かれたもので、対象ははっきりと存在しているものの表現自体は簡略化されてます。

3.0

若いころは、「普通?」なのだが、徐々に独自のスタイルを貫くようになっているのがすごい。

芸術家とは、自分を貫き通すことなのだなぁと思いました。

4.0

大沢昌助は1903年(明治36年)に生まれて、1997年(平成9年)に93歳でなくなった画家。ほとんど知らない画家でしたが、メインビジュアルとなっている《笛を吹く童女》という作品が奇妙な感じがしたのと、まあ練馬区立美術館だから、そこそこ面白いだろうと思って行ってみました。まあ、大当たりとはいきませんが、画風がどんどん変わっていくあたりが、なかなか面白かった。

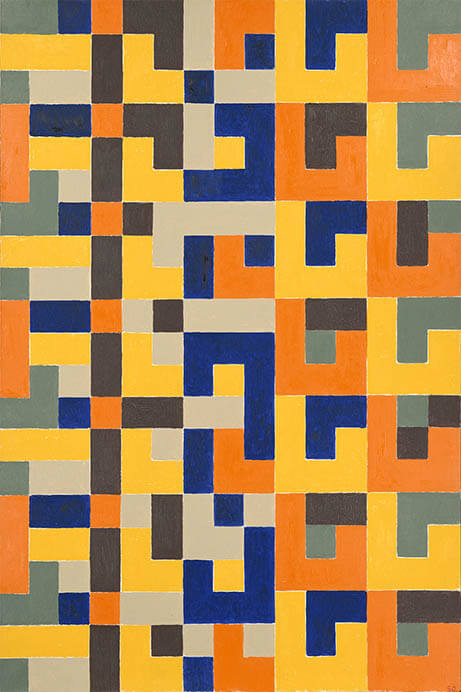

単純に画風が変わっていくだけでなく、大沢は長生きで、晩年もぎりぎりまで描いていて、晩年でもいろんなスタイルを試していくところが素晴らしい。それも50代になってから抽象画に向かい始め、60~70代である意味に完成するのですが、80~90代でもより抽象化が進んでいくあたりが楽しいです。特に最晩年の作品で《青の遍歴》(1993)と《逸楽と秩序》(1995)が印象深い。どちらも10号のキャンバス(530×455mm)に描いた20枚の絵を組み合わせた作品で、《青の遍歴》は青だけ、《逸楽と秩序》は赤だけで描いている。この作品が壁一面に並ぶと、なかなか壮観です。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都練馬区で開催中の展覧会

大沢昌助《笛を吹く童女》1978年 油彩、カンヴァス 個人蔵

大沢昌助《水浴》1941年 油彩、カンヴァス 練馬区立美術館蔵

大沢昌助《変わっていく繰り返し》1981年頃 油彩、カンヴァス 練馬区立美術館蔵

大沢昌助《緑と青》1991年 アクリル、カンヴァス 個人蔵

大沢昌助《黒いおもかげ》1995年 油彩、カンヴァス 練馬区立美術館蔵

大沢昌助《草むらにバッタ》制作年不詳 油彩、カンヴァス 個人蔵

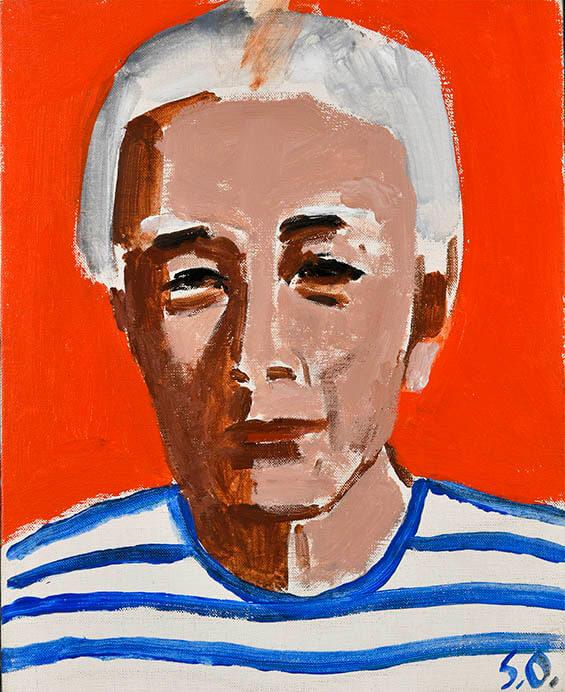

大沢昌助《自画像》1996年 油彩、カンヴァス 個人蔵

大沢昌助《人と太陽》(旧国立競技場壁画原画下図)1964年頃 鉛筆、グアッシュ、紙 個人蔵