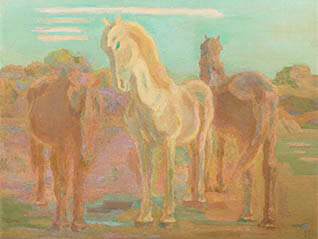

生誕140年 ふたつの旅 青木繁×坂本繁二郎

久留米市美術館|福岡県

開催期間: ~

- VIEW1159

- THANKS2

青木繁は痛烈な問いを投げかけている

現物の絵を見なければ感じられないことが、実に多いのを改めて気づいた。青木、坂本の二人の絵が並べられが、私は青木の絵の方に圧倒的な興味を持っているので、青木の絵をメインに感想を語る。

あえてこの一点を挙げれば『女の顔』。第一回文展という勝負の舞台に、新作を描く時間を得なかったためというが、旧作であるこの『女の顔』をなぜ出品したのかが、私には謎だった。いかにも、未完成の印象が、しっかり描きこまれた絵を求めるであろう審査官の画家たちには不満に映ることを、聡明な青木にわからないはずはないと思っていたからだ。しかし、その思いは現物を見て消えた。

愛人のワンショットを描いた身辺の事情など、この絵を見るときには、単なる参考に過ぎない。青木は、第一回文展に出品されてくるであろう、場面設定に趣向を凝らした美人画に対し、対抗心を秘めてこの絵を描き、その出来に、自から大いに納得する自信作であったのだと、気づかされた。生きている女の顔とはこういうもの、という主張がストレートに目を射る。

結果的に、これは青木の師である黒田清輝の著名な絵『湖畔』の、背景の醸し出す情緒に頼った描き方への、青木流の(それが日本の西洋画ですか)という問いになっているのだ。古びない美とは何か、がわかる審査官ならこの絵を選ぶ、と確信していたに違いない。

『女の顔』は落選だった。第一回文展の入選作、受賞作を見れば、青木が心中ではいぶかしんでいたであろうことが顕在化しているのがわかる。

会場では、『海の幸』と同じ壁に、この二作が掛けられていた。『海の幸』の白面の顔が、『女の顔』と同じ女性をモデルにした、という意味合いからだと察したが、そういう画家の私的な事情を超えて、あるいはそれをあえて考慮しない方がいいとさえ思うが、この二枚の絵の並びは、青木繁の画家としての本念、核心を鮮烈に示す空間だった。

『海の幸』にも気づきが多くあったが、ここでは一点のみ。この絵に特徴的なグリッド。そのグリッド線を、被写物の上に描いている部分がある。上から塗り消している部分と混在させている。ここには画家の意図があるはずだ。

描かれている男たちの肌は、斜線により満身擦り傷の観を与えるが、絵そのものをもまた、刃物で切りとらんとした痕跡でもあるかのような、部分的に歪みもあるグリッド線である印象を受けた。構図を整える術としてだけのグリッドではない。

坂本繁二郎と青木とのつながりに大きく焦点を当てている展覧だが、それぞれの確固とした絵描きの魂のこもる絵の力に圧倒されて、あえて言ううなら、展覧の意図の方が狭いものに感じれれるほどだった。

- THANKS!をクリックしたユーザー

- mocaさん、morinousagisanさん

- 2

- BY Mitaie1616