5.0

北斎館館長安村先生の監修です

監修者が江戸絵画の第一人者ですので、すばらしい作品が集められています。今後これだけそろうのは難しいと思います。

前期と後期で大幅に展示替えがありますので、ぜひ通してみていただきたいですね。

各作家ごとに詳しい解説キャプションがあるのもありがたいです。

ただ、奇才、というタイトルは誘客につながっていないのではと感じます。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と669の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

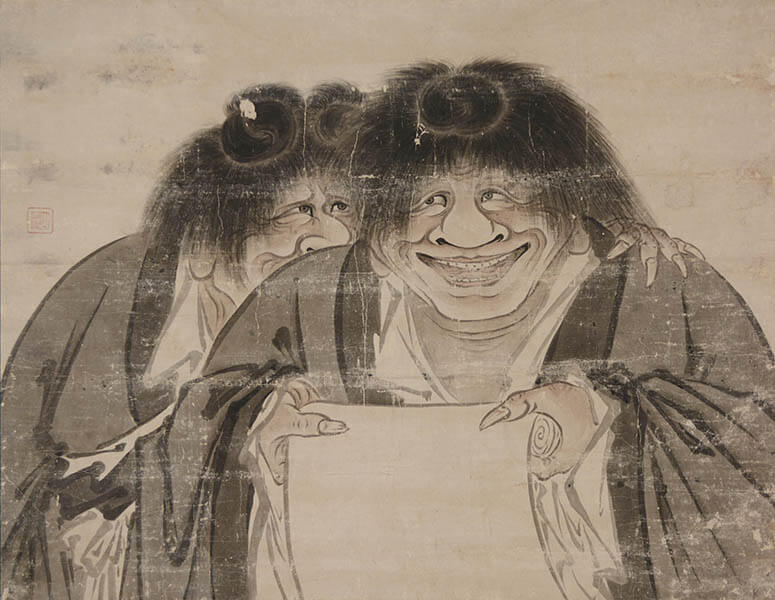

従来、江戸絵画史は流派別に語られ、各流派の様式からはみ出した絵師たちは「異端」として無視されてきました。しかし、1960年代末頃から、既成の殻を打ち破り自由で斬新な発想をする「異端」の絵師たちを、奇想の系譜として見直そうという動きが活発になります。

こうした奇想の絵師たちを、既成の枠を打ち破った絵師ととらえれば、装飾性を絵画の世界に持ち込んだ俵屋宗達・尾形光琳や写生の新しい方向を試みた円山応挙など、従来の通史で取り上げられた絵師たちも含めるべきだと考えます。

本展は、そうした観点から、従来の有名・無名の絵師たちを見直し、斬新な表現に挑んだ「奇才」の絵師たちを一堂に集めてみようとするものです。京都・大坂・江戸の三都はもちろん、北は松前、南は長崎にいたる諸国の奇才35人を集め、重要文化財13件を含む、161件の個性溢れる作品を紹介します。

| 会期 |

2020年9月12日(土)~2020年11月8日(日)

|

|---|---|

| 会場 |

あべのハルカス美術館

|

| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス16階 |

| 時間 |

10:00~20:00

(最終入場時間 19:30)

|

| 休館日 | 9月28日(月)、10月12日(月)、26日(月) |

| 観覧料 | 一般 1,400円(1,200円) 大高生 1,000円(800円) 中小生 500円(300円)

|

| TEL | 06-4399-9050 |

| URL | https://www.aham.jp/ |

5.0

監修者が江戸絵画の第一人者ですので、すばらしい作品が集められています。今後これだけそろうのは難しいと思います。

前期と後期で大幅に展示替えがありますので、ぜひ通してみていただきたいですね。

各作家ごとに詳しい解説キャプションがあるのもありがたいです。

ただ、奇才、というタイトルは誘客につながっていないのではと感じます。

4.0

襖絵がなんと言っても迫力がありました。

墨一色でありながら、見事な立体感、躍動感に溢れていました。また、元の展示では細かく見ることができない屋台の天井画を目の当たりにでき、細かい意匠も興味深く拝見しました。

5.0

音声ガイドが今をときめくアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎のcvの花江夏樹さんです!

古美術商という設定で作品や作者の説明を、わくわくするような好奇心と聡明さを感じる声で聞かせてくれます。

入口入ってすぐは北斎の小布施屋台天井画『男波』。

もうこれでつかみはOK。ていうか、心掴まれました。

曾我蕭白の『群童遊戯図屏風』は落書きなどして遊ぶ童子たちもですが、ころころの子犬たちが可愛いくて、でも一番左までいくと子犬と追いかけっこするように去っていく童子がちょっと振り返っているのがこの世のものでなくなるような寂しさを感じました。

もっふもふの毛並みの下に躍動する筋肉を感じる虎の絵は菅井梅関だったでしょうか?龍虎モチーフがいくつかあった中で印象に残ります。

高井鴻山の一つ目の妖怪が集まっている迫力ある絵と、仙厓のゆるーい簡素な線で描かれた七福神の絵、どちらも妙に親しみを感じると思ったのですが漫画の登場人物が集合してる表紙絵っぽいんですね(個人の感想です)。江戸に現代のサブカルの源流を感じました。

絵金は、話には聞いていたけど今まで見る機会がなく今回チャンスと思ったのですが2作品だけ。映画の手描き看板のような力強さに心ひかれて高知に見に行きたくなりました。

とても楽しい展示でした。前期も行きたかったです!

5.0

あべのハルカスといえば北斎、のイメージもあるのですが、今回も期待に違わず北斎の天井画が二点も並んでいます。

前期後期で展示内容が割と変わるので、できれば両方見られたら尚よいと思いました。

絵師が活躍した土地ごとに展示する見せ方で、京江戸大坂以外の諸国に展示されたアイヌの絵にはとても興味を惹かれました。

有名どころ以外にも、初めて名を耳にした絵師の絵も多数展示されており、江戸時代の絵画を網羅するようなとても充実した展示となっています。

個人的には加藤信清の文字絵や、片山楊谷のふさふさの毛描きがとても気に入りました。

3.0

お江戸では狩野派が全盛を誇っていた頃、18世紀の京では若冲をはじめとして応挙、その弟子、蘆雪、若冲と同い年の蕪村、蕪村と並ぶ南画の大成者、池大雅など個性豊かな絵師が居て、その共通項は「狂」と言うようなお話を狩野博幸先生から伺ったことがあります。その「狂」は北斎にも通ずると。流派による「縛り」がなく、それぞれが個性を発揮しているということでしょうか。一般に知られる辻惟雄先生の『奇想の系譜』の範疇にとらわれず、ちょっとおもしろいではないか?の絵師やそれほど知られていない絵師たちも全国津々浦々から拾ってきてご紹介。さてはて、宗達や光琳、禅画の白隠や仙厓義梵、蕪村や大雅、浦上玉堂などここで一緒に並べられるのはちょっと・・・と思わぬことはありませんが。江戸期に様々な個性豊かな絵師が活躍していたと知る機会になるでしょう。ここからそれぞれの絵師へ導かれるきっかけとなる展覧会と考えます。会期中大きく展示替えがあります。

名古屋での展覧会を見逃して今度こそと狙っていた「長澤蘆雪」、和歌山・無量寺所蔵はすべて後期展示(10/13~)でした。残念。

5.0

江戸時代の全国津々の奇才画家、聞いたことのある画家よりも知らない画家の方が多く、だからこそ、先入観なく楽しめました。精緻極めた作品もあれば、落書き?(失礼)のようなゆる過ぎる作品もあり、江戸時代からサブカル的なポジションは存在したんだ!と感心しました。サブカル好きな私には仙厓、中村芳中あたりがツボでした。個人的には色彩豊かな作品よりもモノクロの力強さが印象に残っています。

グッズ販売も充実しており、こちらはチケットなしでも入店できるため、機会あれば開催中再訪してみたいです。

5.0

まず、自分には絵画に対する造詣も「江戸絵画の冒険者たち」への興味も、そもそもあまりないことを書いておきます。それでも気になったのは、ポスター等を見て「なんかすごい」と感じたから。

葛飾北斎くらいは知ってる。尾形光琳も聞いたことあるかな〜。くらいの者です。だけど、江戸時代にこんなにカラフルで綺麗な絵があったのか、龍なんて想像上のものをまるで生きてる本物を見てきたんですか?と聞きたくなるような躍動感で描かれているすごさ。

羅漢の絵、羅漢って尊敬されるすごい人のことなんですね。いや、通天閣の近くですごい似てるおっさんを見たような・・・・。あれはただの酔っ払いでしょうか。さておき、まるでその辺のおっさんかと思えるような、それくらいのリアルさと、その手の形は骨格上有り得ないだろう、というようなデフォルメ?している楽しさ。もちろん、そこに何か作者の意図が込められているのかもしれないけど、正直、素人なので気づかないし、興味もそれほどない。

時折、そのあまりの奇妙さにふと我に返ったり、また、そのあまりの奇妙さに没頭していたり、色々な意味ですごく濃厚な時間を過ごせました。

4.0

今回大阪に行くことになり、時間があったので検索して、日本画が大好きなのでこちらを見に行きました。平日昼間、始まったばかりだからかそこそこの入場者がいましたが、ゆっくり見られて大満足でした。大好きな伊藤若冲の「鶏図押絵貼屏風」も良かったし、片山楊谷の「竹虎図屏風」の筆遣いは圧巻。相変わらず中村芳中の犬はかわいくて、グッズのファイルも買ってしまいました。絵師の出身地ごとの紹介の仕方も面白く、解説もわかりやすく良かったです。今回の発見は、田中とつ言という絵師で、若竹の屏風図が素晴らかった。展示期間中に作品が変わるので後期も見たいけど、再び大阪までは行けずに残念。グッズの北斎のアクスタを複数購入。ロンドンナショナルギャラリー展で、初めてゴッホのヒマワリのアクスタを購入したけど、北斎の構図を上手く取り入れた立体的なアクスタに脱帽!遠征中だったので、図録購入は断念しましたが、厚さからみてお得だと思いました。東京展が中止となったので、今回大阪で見られて良かったです。作品数的に東京開催のものに慣れているので、その分☆一つ減らしましたが大満足でした。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

大阪府で開催中の展覧会

葛飾北斎《東町祭屋台天井絵 龍図》 小布施町東町自治会蔵(北斎館寄託) 【展示期間】全会期

重要文化財 狩野山雪《寒山拾得図》真正極楽寺 真如堂蔵【展示期間】10/13~11/8

鈴木其一《紅葉狩図凧》個人蔵(滴翠美術館寄託)【展示期間】全会期

蠣崎波響《御味方蝦夷之図 イコトイ》函館市中央図書館蔵【展示期間】9/12~10/11