- CLIP

- マイページに保存する

- 閉じる

- VISIT

- TICKET

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と602の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

春日大社の神職が住む町として古くからひらけ、柳生街道の始終地であることから賑わい発展してきた高畑(たかばたけ)は、大正から昭和にかけては多くの文人墨客に愛され、文化の町としても知られるようになった。白樺派の文豪・志賀直哉が9年間住んだ旧居が保存公開されている。そして、奈良を愛しその風物を撮り続けた写真家・入江泰吉の 功績を記念し開設し、1992年1月16日、奈良市写真美術館が、開館した。

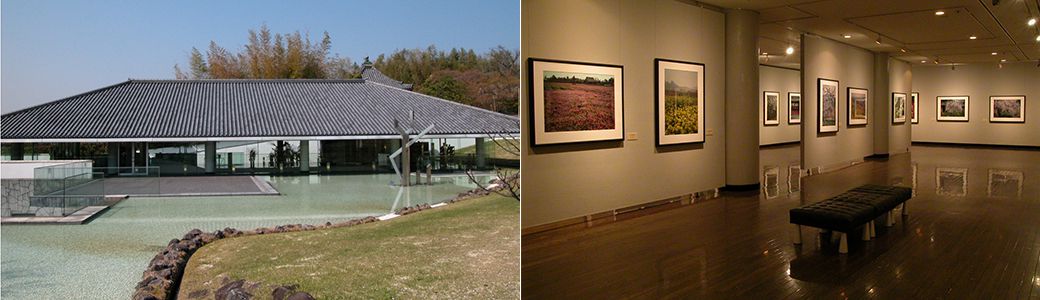

建物は、建築家 黒川紀章の設計によるもので、新薬師寺の隣という歴史的な環境との調和に留意し、展示室など大部分は地下に埋め込まれている。また、屋根は瓦葺きにすることによって古都奈良のイメージを損なうことなく、外壁はガラス張りになっているため瓦葺きの大屋根がぽっかりと浮いているようなつくりとなっている。

入江泰吉は、1905(明治38)年、奈良市に生まれる。画家を志すが家族の反対で断念するも、長兄からアメリカ・イーストマン社のベスト・ポケット・コダックを譲り受け、写真に打ち込む。1931(昭和6)年、大阪で写真店「光芸社」を開業。文楽人形を撮影した「春の文楽」で世界移動写真展一等賞を受賞、文楽の写真家として活躍する。1945(昭和20)年3月、大阪大空襲に遭い自宅兼店舗が全焼、ふるさと奈良へ引き揚げる。同年11月17日、疎開先から戻される東大寺法華堂の仏像を目撃、そのときアメリカに接収されるとの噂を聞き、写真に記録することを決意。以後、奈良大和路の風景、仏像、伝統行事等の撮影に専念。晩年は「万葉の花」を手掛けるなど約半世紀にわたって撮り続けた。1992(平成4)年1月16日逝去。享年86歳。

入江泰吉記念奈良市写真美術館には、入江泰吉の全作品(約8万点・大半がフィルム)を収蔵している。また、入江が使用していたカメラ、余技作品であるガラス絵・木端仏(こっぱぶつ)・篆刻や収集品など多くの資料を収蔵する。

その他、古美術写真の先駆者 工藤利三郎(くどうりさぶろう 徳島市生まれ 1848~1929)に関する資料、ガラス乾板1025点(2008年国登録有形文化財に登録)、工藤精華堂が販売した絵葉書76点、写真集『日本精華』(11輯)ほか、日本の自然を切り撮る写真家 津田洋甫(つだようほ 奈良県吉野郡生まれ 1923~2014)より寄贈された「四季百樹の詩」プリント100点がある。

この美術館にはまだ感想・評価の投稿がありません。

最初の感想・評価を投稿してみませんか?

(展覧会についての感想・評価は、各展覧会のページよりご投稿をお願いいたします。

こちらは、「美術館」自体についての感想・評価の投稿欄となります。)

感想・評価を投稿する

会期終了

会期:〜

中西敏貴は自然の気配を見事に掬(すく)いあげる写真家である。「The New Land」は、北海道を舞台にした2つのシリーズで構成される。...