5.0

関東初木版口絵の大展覧会❗️

江戸の浮世絵技術をはるかに上回る木版口絵にスポットを当てた素晴らしい特別展です。会場入り鏑木清方の日本画3幅展示でまず引き込まれて、清方の木版口絵、鰭崎英朋の作品へ、なぜこの素晴らしい作品、作家が歴史に埋もれてしまったのか。その辺りも展覧会では解き明かしてくれます。総展示数110点。図録もオススメ。イチオシ展覧会。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国 300 の美術館・博物館と 858 の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

知られざるライバル―鏑木清方(かぶらき・きよかた)と鰭崎英朋(ひれざき・えいほう)

2019年、「築地明石町」が再発見されたことが話題となった鏑木清方(1878~1972)。日本画家として今でも広く知られていますが、明治30年代後半から大正5年頃にかけては、文芸雑誌や小説の単行本の口絵というジャンルで活躍していました。

その時、清方と人気の双璧をなしていたのが、鰭崎英朋(1881~1968)です。清方と英朋は、月岡芳年の系譜に連なると共に、烏合会という美術団体に属した友人同士でもありました。清方と英朋による、明治の美しい女性たちを描いた口絵の名品を紹介します。

知られざる超絶技巧の木版画

明治20年代後半から大正初期にかけて、文芸雑誌や小説の単行本の巻頭には、木版による口絵が付されました。物語の世界を華やかに彩る木版口絵は、江戸時代から続く浮世絵版画の系譜に連なるだけでなく、江戸の技術を遥かに上回る精緻な彫りや摺りが施されています。しかしながら、現在の浮世絵研究ではほとんど顧みられることがなく、忘れられたジャンルとなってしまいました。木版口絵のコレクターである朝日智雄氏の所蔵品の中から約110点を厳選し、歴史に埋もれた口絵の美しさにスポットをあてます。

知られざる挿絵画家たち―桂舟、永洗、年方、半古

文芸雑誌や小説の単行本の巻頭に付された口絵は、明治20年代後半頃から、さまざまな絵師たちによって手掛けられ、その人数は100人以上におよびます。清方や英朋が登場する以前、人気を誇っていた絵師を挙げるとするならば、武内桂舟(1861~1943)、富岡永洗(1864~1905)、水野年方(1866~1908)、梶田半古(1870~1917)でしょう。中でも、水野年方は鏑木清方の師匠であり、清方の画業を考える上で欠かすことのできない人物です。清方や英朋と共に、4人の知られざる挿絵画家たちについてご紹介します。

| 会期 |

2020年2月15日(土)~2020年3月22日(日)

|

|---|---|

| 会場 |

太田記念美術館

|

| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1-10-10 |

| 時間 | 10:30~17:30 (最終入場時間 17:00) |

| 休館日 |

2月17日、2月25日、 3月2日、3月9日、3月16日 |

| 観覧料 | 一般 1,000円 大高生 700円 中学生以下 無料

|

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL | http://www.ukiyoe-ota-muse.jp/ |

5.0

江戸の浮世絵技術をはるかに上回る木版口絵にスポットを当てた素晴らしい特別展です。会場入り鏑木清方の日本画3幅展示でまず引き込まれて、清方の木版口絵、鰭崎英朋の作品へ、なぜこの素晴らしい作品、作家が歴史に埋もれてしまったのか。その辺りも展覧会では解き明かしてくれます。総展示数110点。図録もオススメ。イチオシ展覧会。

4.0

肉筆展示は連携企画展の弥生美術館所蔵の清方のお軸です。1Fは清方、2Fは英明に清方の師の水野年方、地下は梶田半古らと作品館には描かれた場面の解説があるので、口絵の魅力を楽しめます。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都渋谷区で開催中の展覧会

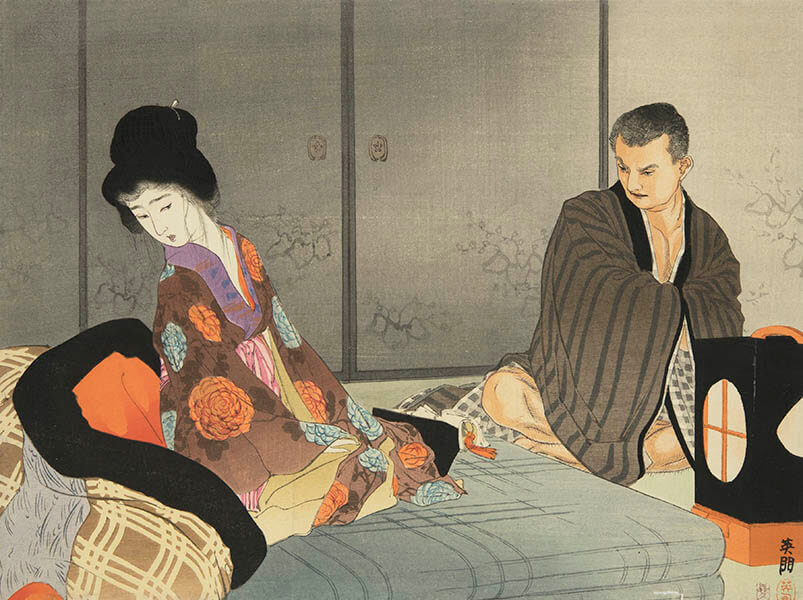

鰭崎英朋 柳川春葉・著『誓 前編』口絵 大正4年(1915)

鏑木清方 菊池幽芳・著『百合子 後編』口絵 大正2年(1913) ©Akio Nemoto

鏑木清方 菊池幽芳・著『小ゆき 後編』口絵 大正2年(1913) ©Akio Nemoto

鰭崎英朋 柳川春葉・著『誓 中編』口絵 大正6年(1917)

鏑木清方 小杉天外・著『にせ紫 後編』口絵 明治38年(1905) ©Akio Nemoto

鰭崎英朋 泉斜汀・著『深川染 前編』口絵 明治40年(1907)

武内桂舟 「美人撲蛍」(『文芸倶楽部』第3巻10編口絵) 明治30年(1897)

富岡永洗 水谷不倒・著『枯野の真葛』口絵 明治30年(1897)

梶田半古 「菊のかをり」(『文芸倶楽部』第11巻第13号口絵) 明治38年(1905)