5.0

観ているお客さんも素敵だった。

最高でした。

パワーがとてつもなく、色彩も最高でした。

アニメーションの作品も面白く、

一番好きだった作品はピカソの模写をした作品が沢山かり、オブジェもありました。

だいぶゆっくり作品鑑賞が出来、また来ている外国の方がまた素敵で、

観ていてとても良い気分になりました。

帰りにトートバッグを購入し、お気に入りになりそうです。

また田名網敬一さんの展覧会に行きたいです。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と601の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

田名網敬一(たなあみけいいち 1936-)は幼少期に経験した戦争の記憶とその後に触れたアメリカ大衆文化からの影響が色濃く反映された、色彩鮮やかな作品で知られています。本展は当時の資料を含めて田名網が手掛けた膨大な作品を紹介することで、これまで包括的に捉えられることがなかった、その60年以上におよぶ活動を「記憶」というテーマのもとに改めて紐解こうとするものです。

87歳となった今も旺盛な創作活動を続ける田名網の存在は、世代や国を超えたアーティスト、そしてデザイナーたちを魅了し続けており、コラボレーションを求める声は後を絶ちません。これは60年以上にわたる活動のなかで、田名網自身が常に自らの表現方法を刷新し続けてきた稀有な感性を持ったアーティストであるからだといえるでしょう。また近年、田名網は海外文化を独自に受容した戦後日本の作家としても世界的に評価が進み、ニューヨーク近代美術館(アメリカ)、ウォーカー・アート・センター(アメリカ)、シカゴ美術館(アメリカ)、M+(香港)、ハンブルガー・バーンホフ(ドイツ)にも作品が所蔵されています。

本展は多方面から注目が集まる田名網が現在まで探究を続けている、虚実が入り混じった記憶のコラージュのような作品世界を存分に体感していただける待望の機会となるでしょう。

◆ 田名網敬一 プロフィール

1936年東京生まれ。武蔵野美術大学卒業。アートディレクター、グラフィックデザイナー、映像作家など、そのジャンルを横断した類まれな創作活動により、他の追随を許さない地位を築いている。近年の田名網の主要な展覧会として、「パラヴェンティ:田名網 敬一」(プラダ青山店、東京、2023年)、「マンハッタン・ユニヴァース」(ヴィーナス・オーヴァー・マンハッタン、ニューヨーク、2022年)、 「世界を映す鏡」(NANZUKA UNDERGROUND、東京、2022年)、「Keiichi Tanaami」(ルツェルン美術館、スイス、2019年)、「Keiichi Tanaami」(ジェフリー・ダイチ、ニューヨーク、2019年)。また、グループ展としてポップアートの大回顧展「インターナショナル・ポップ」(ウォーカー・アート・センター、ダラス美術館、フィラデルフィア美術館、アメリカ、2015-2016年)、「世界はポップになる」(テート・モダン、ロンドン、2015年) などがある。パブリックコレクションに、ニューヨーク近代美術館(アメリカ)、ウォーカー・アート・センター(アメリカ)、シカゴ美術館(アメリカ)、M+(香港)、ナショナル・ポートレート・ギャラリー(アメリカ)、ハンブルガー・バーンホフ(ドイツ) など多数。

| 会期 | 2024年8月7日(水)~2024年11月11日(月) |

|---|---|

| 会場 |

国立新美術館

|

| 展示室 | 企画展示室1E |

| 住所 | 東京都港区六本木7-22-2 |

| 時間 |

|

| 休館日 | 火曜日 |

| 観覧料 | 一般 2,000円 大学生 1,400円 高校生 1,000円

|

| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| URL | https://www.nact.jp/exhibition_special/2024/keiichitanaami/ |

| SNS |

5.0

最高でした。

パワーがとてつもなく、色彩も最高でした。

アニメーションの作品も面白く、

一番好きだった作品はピカソの模写をした作品が沢山かり、オブジェもありました。

だいぶゆっくり作品鑑賞が出来、また来ている外国の方がまた素敵で、

観ていてとても良い気分になりました。

帰りにトートバッグを購入し、お気に入りになりそうです。

また田名網敬一さんの展覧会に行きたいです。

4.0

個人的には入って割とすぐの「1日本の戦後文化史と密接に結びついた作品」の中に好きなものが多かったかな。以降の作品は(インタビューでご自身も語っていますが)動きのあることが好みであり前提、作品を制作しだしたらどこまで拡がるかわからない・・といった具合で悪くはないのだけれどちょっとゴチャゴチャし過ぎている印象が強かった。思うがままに意のままに筆を進め続けたという一芸術家の生涯の歩みを見せてもらったというところかな。残念ながら本展覧会の会期中に逝去されたということもあり、よりそうした印象を強く持った。

4.0

この展覧会の凄いところは、なんと言っても作品数の多さ。

裏を返せば、それほどの制作活動を行っていたということ。

とにかく凄い。

ジャンルも多彩で、デザインやら映像やら模写やら立体やら様々。

それらの仕事を章毎にまとめて紹介されていて、非常にわかりやすく、良い展示だったと思う。

チラシの時点で目を引いたが、あのカラフルな色彩やキャッチーなデザインを操って、それぞれ色んな世界が構築されていて、最後の部屋までワクワクして楽しめた。

展覧会だけど、どこかアミューズメントパークに足を踏み入れたときのような感覚もあって、非常に楽しかった。

5.0

足を踏み入れた途端、不思議な世界。

異世界や夢の中に迷い込んだような感覚。

極彩色で彩られた作品の色彩の明るさの中には

幼少期に経験した戦争体験が強く焼き付いているという。

生きるか死ぬかが常に目の前にあった光景の壮絶さ、

赤という色はそういう色かもしれない。

多作だな、とは思っていたけど

読み誤って、全く時間が足りなかった…

コラージュやグラフィック作品中心かと思いきや

立体作品やインスタレーション、動画作品も多く、

様々なジャンル、コラボレーションなど

3時間はあっという間。

コロナ禍でゴッホの模写を700点描いたというが

会場には何点が展示してあったのだろうか。

圧巻だったし、それらには模写を超えたオリジナリティに溢れていた。

惜しくも開催直後に亡くなられたが

88歳、最後まで意欲的に作品を制作し続けたポップアートの先駆者。

60年のキャリアの中で常に新しいものを追い続けていたことが伝わる大回顧展だった。

4.0

本展は、色彩とモチーフの大洪水。おなかいっぱい、なんだか気がおかしくなります。勿論、しあわせな意味で。

出展品数は膨大だが、章立て(11章もある)構成や作品のレイアウト、キャプションの入れ方、更にはチラシに至るまで、クオリティーが高く素晴らしいです。流石です。

「記憶の冒険」との本展の副題。田名網氏にとっての記憶が、作品・作風を時系列に辿るとルーツとなっていることが、本展を通じて伝わってくる。

グロテスク、コミカル、エロチック、カワイイ、サイケ、、、色んなモチーフが極彩色をまとい、テンコ盛りに盛られた後年の作品。これを分解して遡れば、モチーフの源泉は幼少期の戦火や家業(金魚屋)、青春期のアメリカ雑誌であったり。テンコ盛りの源泉は、鋏と糊の雑誌切り抜きコラージュであったり。

第3章のアニメーション。全7本立て、全部観ると30分もかかる。

最初はすし詰めの混雑だったのでやり過ごし、閉館1時間前に再度足を運ぶと、運よく人ははけていて、座れた。

制作年は60年代半~70年代半。個人的には少年期~多感期のもの。動画技法自体が懐かしい。大らかだった当時に氾濫していたポップアート的エログロ要素が満載だが、現代の目で見直すと、実にクールに綴られている。音楽・サウンドの効果も加わり、ノスタルジックで感傷的な心持ちにさせられる。これが刺さるコア世代は還暦辺りの男性かと思う、時間に余裕があれば。

コロナ禍で予定が全て白紙になった際、田名網氏はピカソの絵を700枚も模写したとのこと。ほぼ毎日1作のペース。極めて多作であったピカソを、同じく猛烈なペースで模写して追走し、自らの表現方法へと昇華している。

本展のキュレーションでは「コラボレーションは対等な力の相互作用によってしか成立しない。ふたりの異才たちの強烈な創意が時空を超えて呼応し、拮抗し、共鳴するさま」と評しており、同感する。

第9章はその成果物。高さ4,5mの壁一面に50枚・100枚とまとめて、整然とビッシリと埋め尽くされた空間は、それ自体が巨大なコラージュのようだ。

第10章のアニメーションも素晴らしい。こちらは最近10年で編集されたデジタル映像もの。半円形のスクリーンを5~10分割し、1コマ10秒程度で、ザ・田名網のアイコニックなイメージが、作品カタログのように次々と投影されてくる。

カーペット敷の床に腰を… Read More

4.0

田名網敬一、面白かったです!

あまりにも膨大な仕事量に本物のプロフェッショナルの姿を見る。

雑誌も絵画も映像も立体も全てが田名網の魅力を噴出していて圧倒的。

田名網敬一の思考と色彩の奔流が渦を巻くスゴイ展示でした。

会期後半の連休日中でそれなりに観客が入っていました。

最初のほうの展示室こそ多少混み合いますがあとはだんだんとバラけて見やすい環境です。

展示数が物凄くて何か一つの作品に注目を集めることはないので快適です。

ほとんど写真撮影可能だったと思います。再入場不可。

いやー凄かったなぁ。

4.0

連休の最終日に訪問。混んでいますが中が広いので結構余裕があります。年齢、性別、国籍を問わず観覧しています。最初の百橋図のところで足が止まり、じっくり見てしまいます。それからは天井までびっしりと作品が展示される部屋が続きます。とにかく創作の幅が広く、コラージュや映像、アニメなどなんでもあります。第10室は圧巻で、大きな像や細かく描かれた絵など、圧倒的な迫力でせまってきます。今後も会期末に向け混雑が予想されるので早めにどうぞ。

4.0

入口のパネルからすでに色彩の渦。

あの広い国立新美術館1Eから溢れんばかりの田名網ワールド。

初期のデザインから圧倒的な個性なのだが、これはまだ本の序章。

初期のコラージュには時代が反映され、

奔放な筆致の絵画や怪しい造形物目を奪われ続け、アニメーションもはさみながら、

現在の目眩く個性的なキャラクターが飛び交う絵画や立体へと。

奇々怪々なキャラクターが渦巻く作品群は細部を観ていくと、

クラクラしてきて、ふと目を離すと、

もしかしたらキャラクターの位置が変わっていないかと思うくらいの異世界。

「サイケ」の一言でかたづけられない独特の作品群だった。

11章立ての分類はわかりやすく、それぞれに工夫があって浸りやすい。

時代背景も受け取りやすいし構成がしっかりしていた。

とにかく膨大で緻密な作品が多いので、どれが記憶に残っているかと問われると難しいw。

外の金魚モチーフのバルーンも粋な演出だ。

訃報を知ったが、もしかしたら夜な夜なこっそり現れて加筆してるかも知れないと思うくらいだ。

9月5日(木)11時入館混雑無し。撮影可。

4.0

田名網敬一さんの作品は、ポスターやアニメーションが中心で、絵画も見るようになったような、という程度の感覚で見に行ったら、国立新美術館の正門付近に巨大な金魚を象ったバルーンがあって、ちょっと驚きました。そして展示会場では後半に巨大な立体作品がたくさんあって腰を抜かしそうになるのですが、ともかく、大量の作品とその色彩の鮮やかさに圧倒されました。

展示会場に入ると、まず背景が黒の部屋で《百橋図》というインスタレーションで始まります。太鼓橋が何重にも重なった立体作品に、プロジェクション・マッピングしてます。その向かい側にも《百橋図》という八曲一隻の屏風絵風のド派手な作品が配置されています。いずれも2024年その2つの作品を見ながら、次の部屋に入ると、1960年代の田名網作品が展示されていて、あとはほぼ年代順に、進んでいきます。

全部で11のパートに分かれ、展示作品数は、出展リストで計算しても533点とまあ暴力的な物量です。ちなみに、第9章「ピカソの悦楽」というパートでは大量のピカソの模写のような作品が壁一面に200枚以上、掲げられていているのですが、ここの点数は出展リスト上は3点なので、本当の点数は800点ぐらいになりそうな気がします。

それでも、章ごとに変化していくモチーフや手法が、制作された時代を象徴している部分もあって、見る側を飽きさせません。写真撮影OKで図録あり。展示替えなしです。

とまあ、感想をだらだらと書いていたら、2024年8月20日、田名網敬一さんの訃報に接してしまった。御年88歳。というわけで冥福を祈ります。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都港区で開催中の展覧会

田名網敬一《彼岸の空間と此岸の空間》2017年 顔料インク、アクリル・シルクスクリーン、ガラスの粉末、ラメ、アクリル絵具/カンヴァス 217 x 300 cm(3幅対) ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

田名網敬一《森の掟》2024年 顔料インク、アクリル・シルクスクリーン、ガラスの粉末、ラメ、アクリル絵具/カンヴァス 250 x 200 cm ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

田名網敬一《死と再生のドラマ》2019年 顔料インク、アクリル・シルクスクリーン、ガラスの粉末、ラメ、アクリル絵具/カンヴァス 200 × 400 ㎝(4幅対)

©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

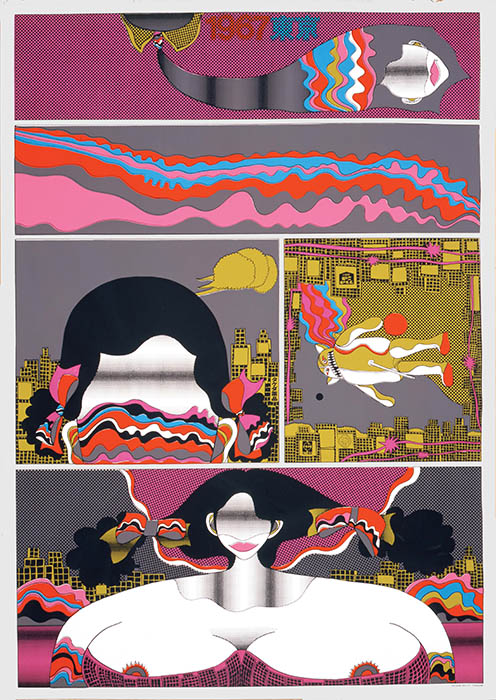

田名網敬一《1967 東京》1967年 シルクスクリーン印刷/紙 103 × 72.8 ㎝ ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

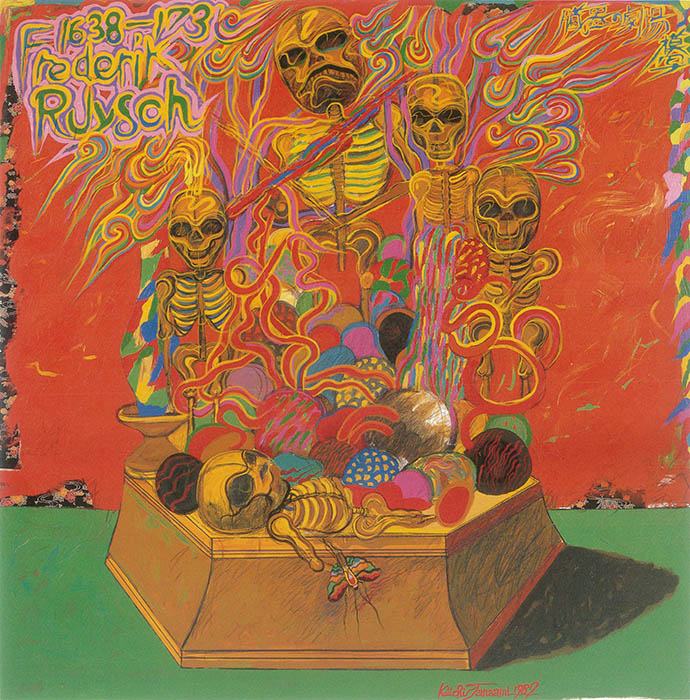

田名網敬一《フレデリック・ロイス ー 臓器の劇場》1987年 アクリル絵具/カンヴァス 145.5 x 145.5 cm ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

田名網敬一《回廊(B)》1986年 アクリル絵具、色鉛筆/カンヴァスで裏打ちした紙 130.5 x 130.5 cm ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

田名網敬一《昇天する家(C)》1986年 木、ラッカー 100 x 63.5 x 24 cm ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

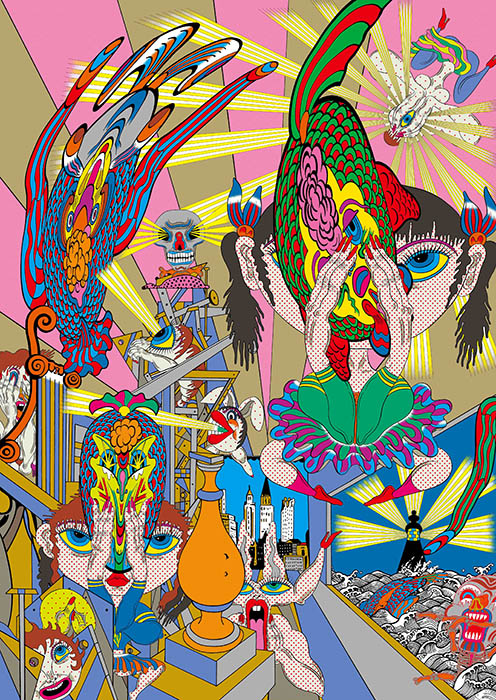

田名網敬一《キリコ劇場》2009年 アクリル絵具/カンヴァス 194 x 145.5 cm ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka

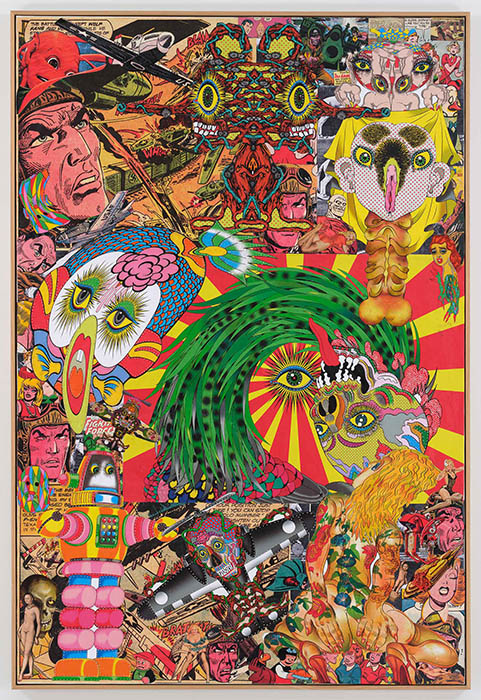

田名網敬一《気配》2022年 デジタルカンヴァスプリント、雑誌のスクラップ、インク、アクリル絵具、クリスタルガラス/カンヴァス 194 x 130 cm ©Keiichi Tanaami / Courtesy of Nanzuka