田中一村展 奄美の光 魂の絵画

東京都美術館

- 開催期間:2024年9月19日(木)~2024年12月1日(日)

- クリップ数:142 件

- 感想・評価:25 件

「アダンの海辺」昭和44年(1969) 絹本着色 個人蔵

© 2023 Hiroshi Niiyama

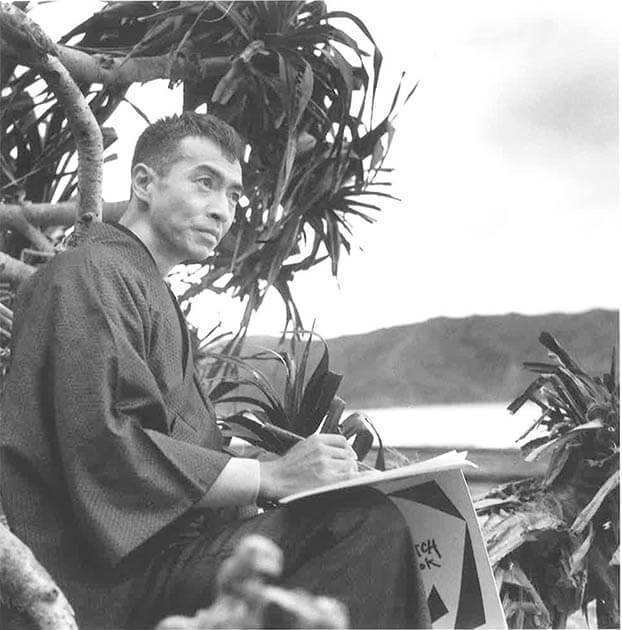

田中一村 肖像 © 2023 Hiroshi Niiyama

「菊図」大正4年(1915)紙本墨画淡彩 個人蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

「椿図屏風」昭和6年(1931)絹本金地着色 2曲1双 千葉市美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

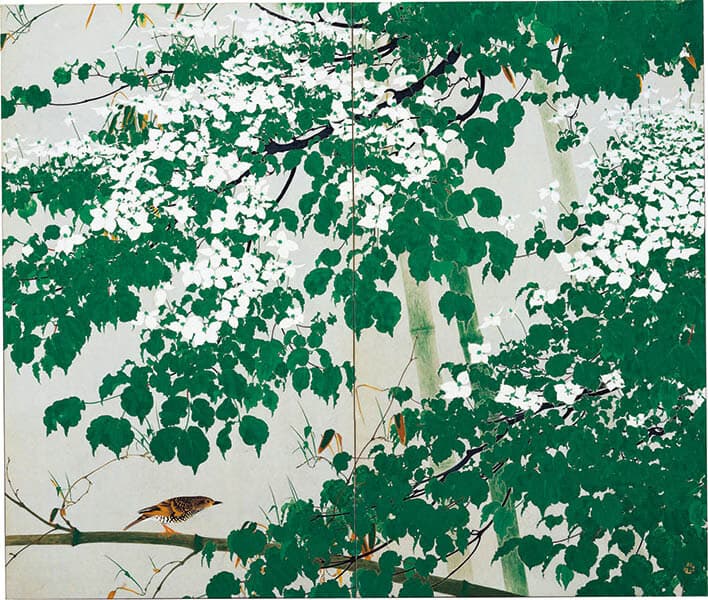

「白い花」昭和22年(1947)紙本着色 2曲1隻 田中一村記念美術館蔵

© 2023 Hiroshi Niiyama

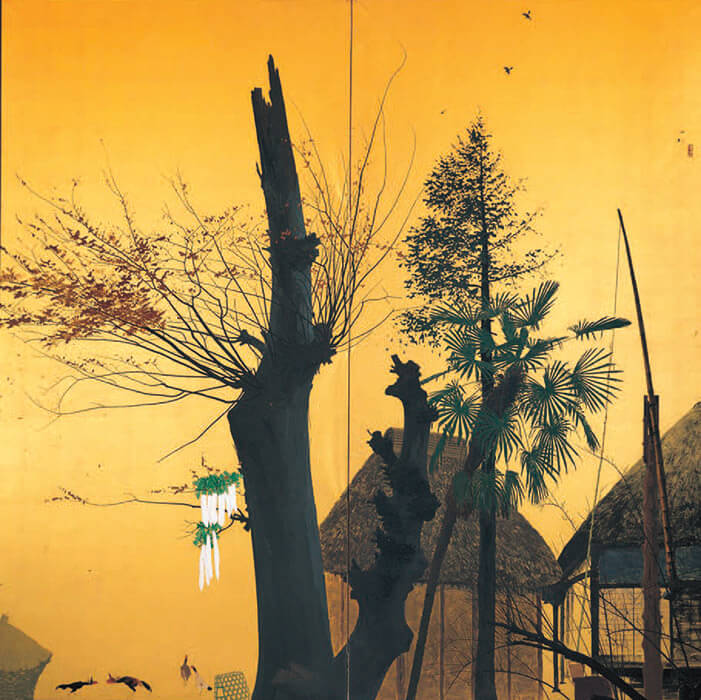

「秋晴」昭和23年(1948)9月 絹本金地着色 2曲1双 田中一村記念美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

「忍冬に尾長」昭和31年(1956)頃 絹本着色 個人蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

「花と軍鶏」昭和28年(1953)頃 絹本着色 田中一村記念美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

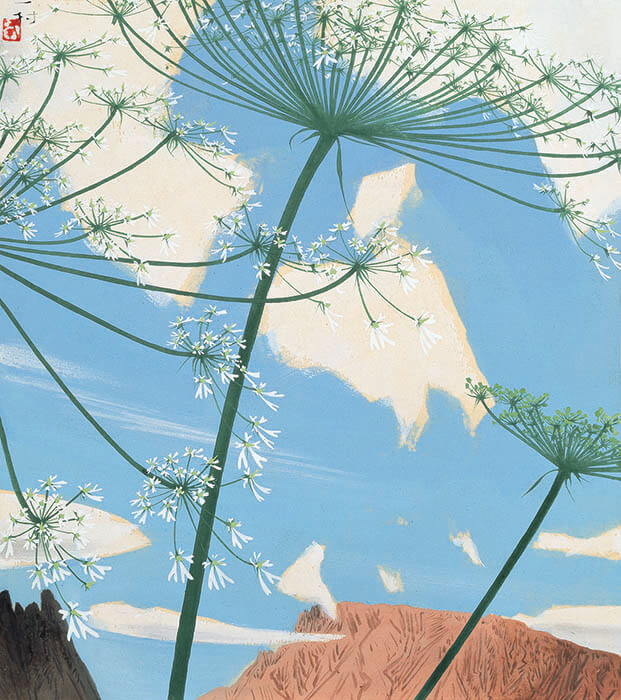

「ずしの花」昭和30年(1955)絹本着色 田中一村記念美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

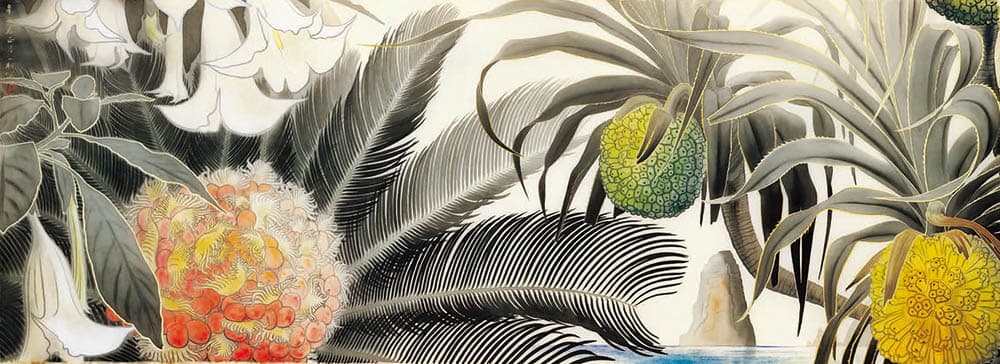

「奄美の海に蘇鐵とアダン」昭和36年(1961) 紙本墨画着色 田中一村記念美術館蔵

© 2023 Hiroshi Niiyama

「初夏の海に赤翡翠」昭和37年(1962)頃 絹本墨画着色 田中一村記念美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

「榕樹に虎みゝづく」昭和48年(1973)以前 絹本墨画着色 田中一村記念美術館蔵

© 2023 Hiroshi Niiyama

「枇榔樹の森」昭和48年(1973)以前 絹本墨画着色 田中一村記念美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama

「不喰芋(くわずいも)と蘇鐵(そてつ)」昭和48年(1973)以前 絹本着色 個人蔵

© 2023 Hiroshi Niiyama

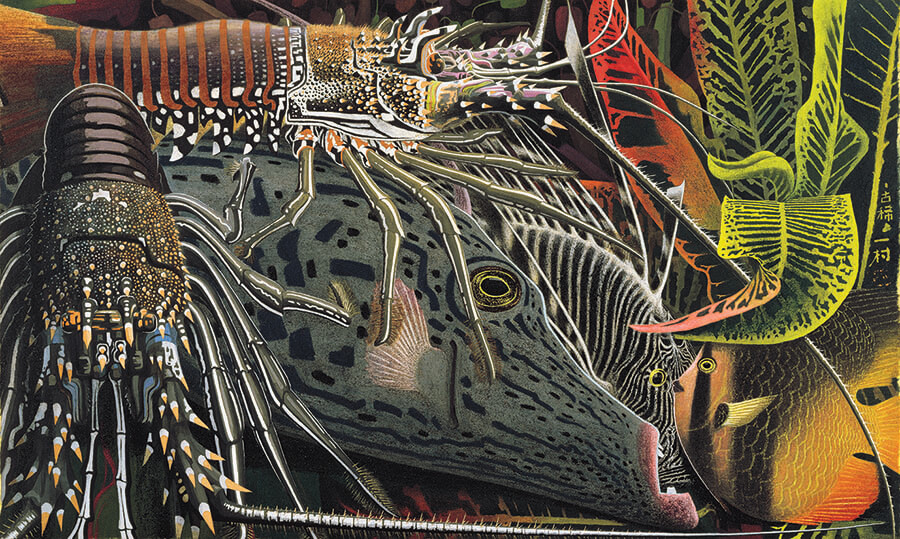

「海老と熱帯魚」昭和51年(1976)以前 絹本着色 田中一村記念美術館蔵

©2024 Hiroshi Niiyama