この展覧会についてABOUT THIS EXHIBITION

今からおよそ1,500万年前、わが街・宇都宮は海の底でした。日本列島に命を与えた海底火山が旺盛に噴火した頃のことです。その際に水中で噴出した大量の軽石流が堆積し、長い時を経て岩石(凝灰岩)となり、早くも古墳時代には石室の材料、その後、身近な石として利用されるようになりました。さらに年月は下って江戸時代になると、その石を生業として採掘する人々がわが街の近郊に現れます。

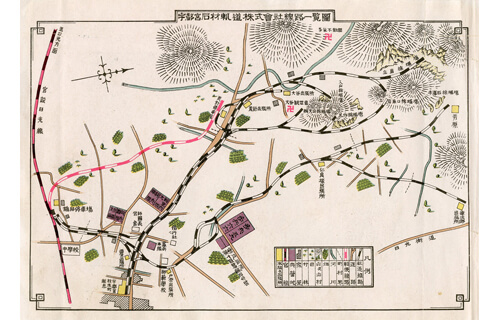

しかし、石を掘り、切って運ぶ産業と、石を大々的に使った建造物が芽吹いたのは、実のところ鉄道・軌道網の整備が進み、宇都宮が近代都市として発展を遂げた明治末期から大正時代にかけてだったのです。

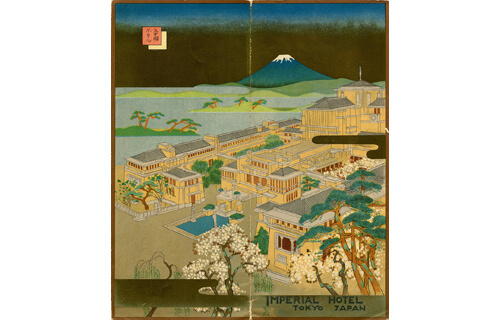

また、1923年(大正12)に起こった関東大震災を機に、石と鉄筋コンクリートによる新しい建築(フランク・ロイド・ライト「旧・帝国ホテル ライト館」)の強靭さが注目され、震災復興のために量産・安定供給もできたことから、この石―「大谷石」(おおやいし)は、宇都宮に独自のモダンな地域文化を生み出しました。

それは、昭和戦前から高度成長期に活躍した地域の建築家の業績、彼らに貢献した石工たちの仕事、産業界の盛り上がりとともに石で彩られた街の独自な景観、石を産した里の自然と石切りが織り成す特異な風景、そして、これらの記録と、インスピレーションを受けた地域にゆかりの美術家たちの作品というかたちで、今日まで遺されています。

本展は、大谷石に育まれた「石の街うつのみや」の近い過去に焦点を当て、石の建造物(建築・土木)を「地域の近代デザイン史/産業文化史」として読み解き、石の街・里がどのように表現・発信されたのかを、岩石標本、石材サンプル、採石・加工道具、建築図面・模型、地図、書籍、定期刊行物、観光絵葉書、記録写真、美術作品、撮り下ろしの映像番組などによって紹介します。

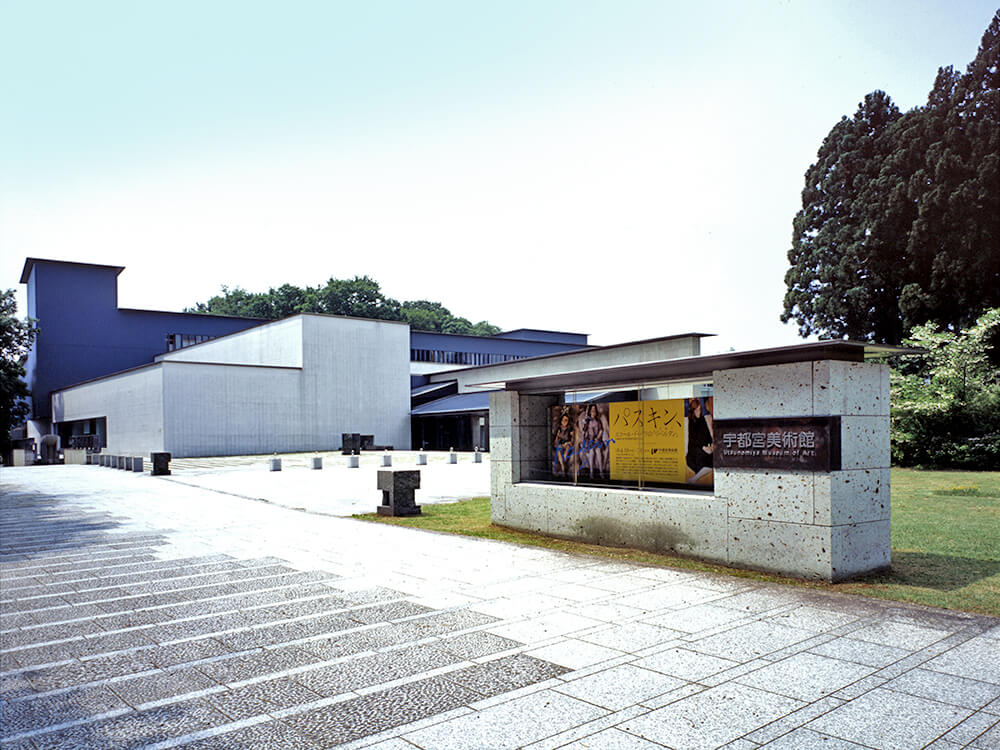

開催概要EVENT DETAILS

| 会期 |

2017年1月8日(日)~2017年3月5日(日)

|

|---|---|

| 会場 |

宇都宮美術館

|

| 展示室 | 宇都宮美術館 展示室2、展示室3、中央ホール、プロムナード・ギャラリー |

| 住所 | 栃木県宇都宮市長岡町1077 |

| 時間 | 9:30~17:00 (最終入場時間 16:30) |

| 休館日 |

月曜日 (祝日の場合は開館し、翌日休館) |

| 観覧料 | 一般 600円(480円) 大学生・高校生 400円(320円) 中学生・小学生 200円(160円)

|

| TEL | 028-643-0100 |

| URL | http://ishinomachi2017.jp/ |

宇都宮美術館の情報はこちらMUSEUM INFORMATION

感想・評価 | 鑑賞レポートREVIEWS

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿はこちらから。

ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

栃木県で開催中の展覧会

出展作品・関連画像IMAGES

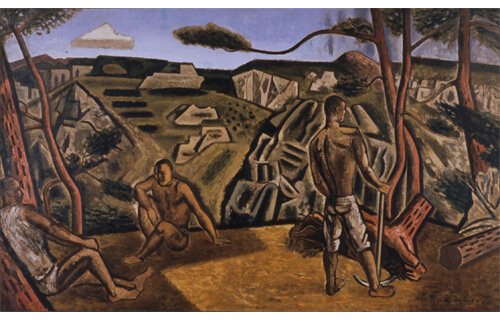

清水登之 《丘に憩う》 1933年 宇都宮美術館蔵

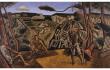

岡本唐貴 《石切場》 1960年 練馬区立美術館蔵

帝国ホテル(編) パンフレット 『IMPERIAL HOTEL』 発行1927年~昭和初期 個人蔵

安 美賀 《旧・宇都宮商工会議所》 竣工1928年(解体1979年) 図面制作=模型工房「さいとう」

上林敬吉 《日本聖公会 宇都宮聖ヨハネ教会 礼拝堂》 竣工1933年 撮影=大洲大作

©Daisaku Oozu

記録写真 《露天平場掘りの採石場》 撮影1967年頃 大谷石材協同組合蔵

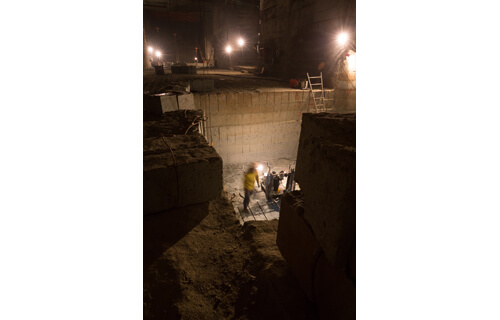

地下坑内掘りの採石場(大谷石産業 地下採石場「石の里 希望」にて) 撮影2016年 撮影=大洲大作

©Daisaku Oozu

宇都宮石材軌道(編) 『営業案内 宇都宮石材軌道株式会社』より「線路一覧図」 発行1915年 個人蔵

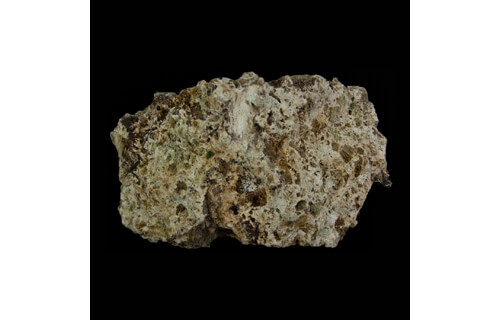

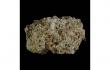

岩石標本 《大谷石》 (部分拡大) 平成時代 国立科学博物館蔵