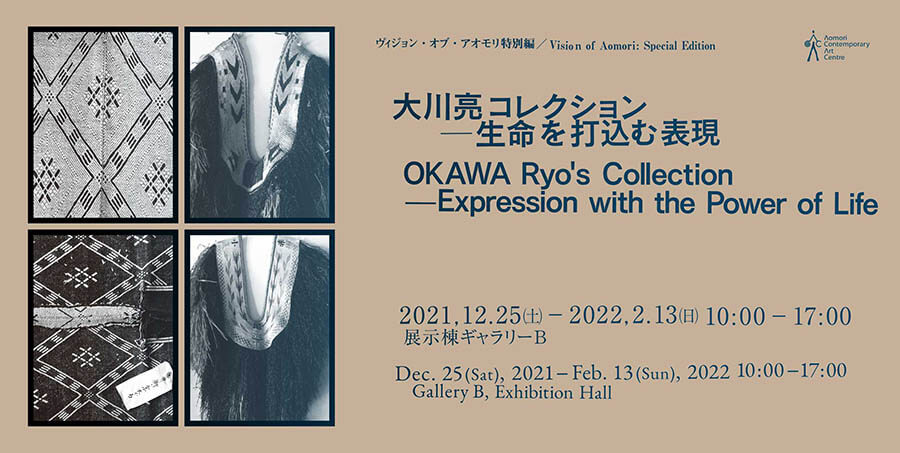

この展覧会についてABOUT THIS EXHIBITION

津軽の農村で生み出されるオリゲラやオリハバキ、コギンの緻密な美しさにいち早く気づいた大川亮(1881-1958)。明治時代後期、農民生活の急速な変化によって失われつつあったそれらのなかに「生命を打込む(中略)青年たちの自己の表現」を見た大川は、郷土の工芸からヒントを得たデザインを考案し、農閑期の副業品を生み出すことで暮らしの安定を目指しました。

東京美術学校(現・東京藝術大学)に学んだこともあった大川は、岡田秋嶺、河井寛次郎やバーナード・リーチら多数の文化人と交流を持ち、大光寺の大川邸には建築家ブルーノ・タウトも訪れています。民藝運動を行った柳宗悦は雑誌『工藝』14号(1932年)でコギンについて語っていますが、大川のコギンの収集は、それに先駆けること1908、9年頃から始められていました。

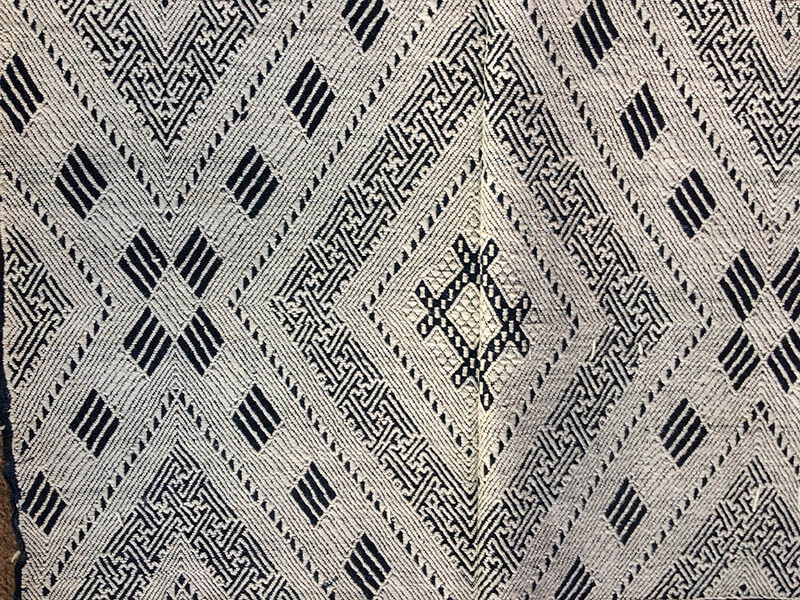

大川亮のコレクションには、オリゲラはもちろん、100点を超えるコギンが含まれます。身頃の部分のみが残されたコレクションからは、大川の関心が模様の芸術性にあったことがうかがえます。彼のコレクションとそれらがアイデアの源となって生み出されたカラー入れや手提げなどの創作物がともに見られる本展は、大川のヴィジョンに触れる貴重な機会となるでしょう。

◆ 大川亮 OKAWA Ryo

1881年大光寺村(現・平川市)生まれ。東京・駒場の農業実科のち東京美術学校に学ぶが、1903年帰郷。大光寺村会議員の時、1915年に私費を投じて農閑工藝研究所を開設。郷土の工芸技術の保存と、その技術を活かした製品の開発・販売に取組み、農村の生活向上に務める。雑誌『工藝』などに青森県の民藝について執筆。農業共済組合会長、弘南鉄道監査役、木村産業研究所の創立に携わった。1958年没。

開催概要EVENT DETAILS

| 会期 | 2021年12月25日(土)~2022年2月13日(日) |

|---|---|

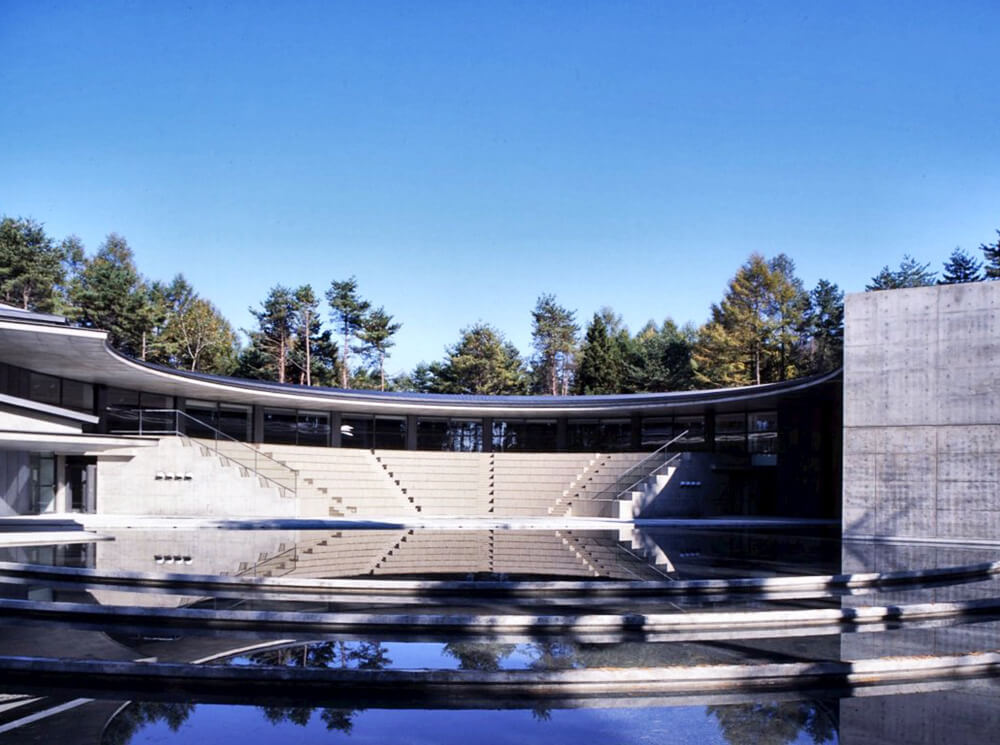

| 会場 |

国際芸術センター青森

|

| 住所 | 青森県青森市合子沢字山崎152-6 |

| 時間 | 10:00~17:00 |

| 休館日 |

不定休 年末年始 12月29日(水)~1月3日(月) および大学入学試験に関わる日程 1月14日(金)~16日(日)、 1月28日(金)~1月30日(日) |

| 観覧料 | 無料 |

| TEL | 017-764-5200 |

| URL | https://acac-aomori.jp/program/okawa/ |

| 東京美術学校(現・東京藝術大学)に学んだこともあった大川は、岡田秋嶺、河井寛次郎やバーナード・リーチら多数の文化人と交流を持ち、大光寺の大川邸には建築家ブルーノ・タウトも訪れています。民藝運動を行った柳宗悦は雑誌『工藝』14号(1932年)でコギンについて語っていますが、大川のコギンの収集は、それに先駆けること1908、9年頃から始められていました。 大川亮のコレクションには、オリゲラはもちろん、100点を超えるコギンが含まれます。身頃の部分のみが残されたコレクションからは、大川の関心が模様の芸術性にあったことがうかがえます。彼のコレクションとそれらがアイデアの源となって生み出されたカラー入れや手提げなどの創作物がともに見られる本展は、大川のヴィジョンに触れる貴重な機会となるでしょう。 ◆ 大川亮 OKAWA Ryo 1881年大光寺村(現・平川市)生まれ。東京・駒場の農業実科のち東京美術学校に学ぶが、1903年帰郷。大光寺村会議員の時、1915年に私費を投じて農閑工藝研究所を開設。郷土の工芸技術の保存と、その技術を活かした製品の開発・販売に取組み、農村の生活向上に務める。雑誌『工藝』などに青森県の民藝について執筆。農業共済組合会長、弘南鉄道監査役、木村産業研究所の創立に携わった。1958年没。 | |

国際芸術センター青森の情報はこちらMUSEUM INFORMATION

感想・評価 | 鑑賞レポートREVIEWS

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿はこちらから。

ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

青森県で開催中の展覧会

出展作品・関連画像IMAGES

農閑工芸品の小箱 撮影:大川けい子

農閑工芸品のテーブルランナー 撮影:大川けい子

大川亮のコレクションしたコギン刺し 撮影:大川けい子

大川亮のコレクションしたコギン刺し 撮影:大川けい子

デザイン:吉田勝信