宮本三郎、画家として II

混沌を貫け、花開く絵筆 1950s-1970s

- 開催期間:2021年10月16日(土)~2022年3月13日(日)

- クリップ数:6 件

この展覧会についてABOUT THIS EXHIBITION

2021年度の宮本三郎記念美術館では、洋画家・宮本三郎(1905-1974)の画業を、「宮本三郎、画家として」と題し、年間を通して2期に分けて紹介しています。その第1部(4月1日-9月26日)では、画家として出発した1920年代にはじまり、ここ奥沢のアトリエで描いた裸婦や女性像、また初の渡欧期を経て、戦中の従軍画家としての仕事、さらに終戦直後に描いた作品までを紹介しました。そして第2部となる本展では、戦後の1950年代から、最晩年までの宮本三郎の仕事をご覧いただきます。

1948年に、疎開していた故郷の石川県小松から、東京に居を戻した宮本は、1952年には満を持して2度目の渡欧を果たします。1度目は1938年から39年にかけ、パリを拠点に古典美術を巡りつつ、第二次世界大戦の勃発により帰国した宮本夫妻は、このときはフランス、イタリアのほかスペインやギリシャにも足を伸ばしました。また、各地で20世紀の美術にも触れる機会を得ています。

帰国後の1950年代後半は、世界的に流行した抽象表現を、具象を得意とした宮本なりに受けとめた試みを展開します。同時代の動向を多分に意識しつつ、自らの信念や表現を貫くための葛藤の痕跡が、それらの作品からは見てとることができます。

やがて1960年代に入ると、戦後の経済復興を遂げた東京の都市のすがた、またそこで表現者としてたくましく活躍する人たちの姿を集中的に描きます。そして60年代の末から70年代にかけては、宮本にとって継続的なテーマであった花と裸婦を、これまでになくのびやかなタッチと鮮やかな色彩で描き出し、さらには西欧の神話的主題を迎えることによって新たな様式へと発展させました。

日本の洋画家として生きる決意を胸に、表現者として周囲の風や自らと闘いながら、円熟の晩年期へ転換してゆく、その道筋を辿ります。

開催概要EVENT DETAILS

| 会期 | 2021年10月16日(土)~2022年3月13日(日) |

|---|---|

| 会場 |

世田谷美術館分館 宮本三郎記念美術館

|

| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5-38-13 |

| 時間 | 10:00~18:00 (最終入場時間 17:30) |

| 休館日 |

月曜日 年末年始 12月29日~1月3日 1月11日(火) ※ただし、1月10日(月・祝)は開館 |

| 観覧料 | 一般 200円(160円) 大高生 150円(120円) 65歳以上/中小生 100円(80円) 障害者 100円(80円) ただし小・中・高・大学生の障害者は無料 介助者(当該障害者1名につき1名)は無料

|

| TEL | 03-5483-3836 |

| URL | http://www.miyamotosaburo-annex.jp/ |

世田谷美術館分館 宮本三郎記念美術館の情報はこちらMUSEUM INFORMATION

感想・評価 | 鑑賞レポートREVIEWS

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿はこちらから。

ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

東京都世田谷区で開催中の展覧会

出展作品・関連画像IMAGES

《假眠》 1974年

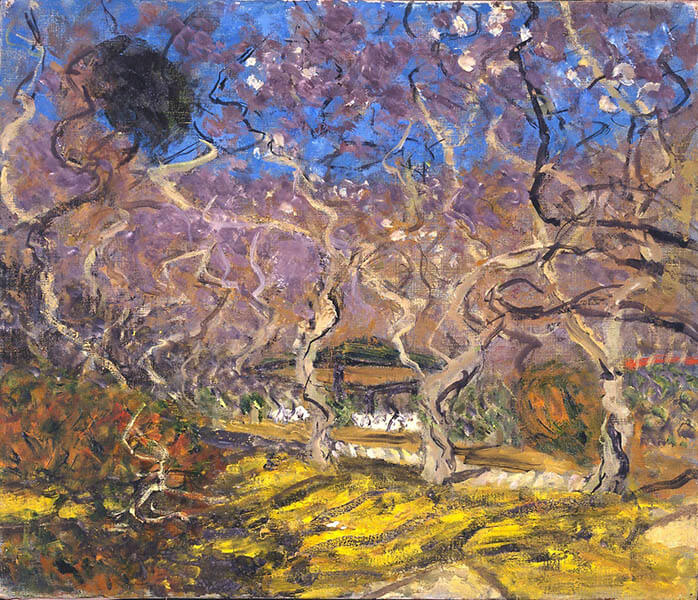

《(梅林 熱海)》 1970年頃 *( )は題不詳につき仮題

《ヴィーナスの粧い》 1971年

《(うずくまる裸婦)》 1957年頃 *( )は題不詳につき仮題

《黄色バックの花》 1961年頃

《芥子と立藤》 1967年

《乳牛》 1958年