5.0

同級生とは思わなかった

この団体に集った同級生作家たちは、それぞれ具象や抽象、プロレタリア美術など、多様な方面で活躍されている。

作風が異なっても、ともに展覧会を開催することで刺激を与えあったのだろう。

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と602の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!

「大正」から「昭和」への改元は1926年12月25日のこと。翌1927(昭和2)年3月、「昭和」になって初めての春に、東京美術学校(現東京藝術大学)西洋画科を40余名の若者たちが卒業しました。当時の東京美術学校は、西洋美術においては東アジアで最高峰の教育機関であり、西洋画科に在籍したのはこの恵まれた環境で画家を目指すことを許され、洋画壇や美術教育を牽引する将来を期待された者たちでした。

「上杜会」は、1927年の西洋画科卒業生全員(中途退学者も含む)で結成した級友会です。その名称は彼らの母校がある「上野の杜」に因んでいます。各自自由な思想を尊重し干渉しない関係性をモットーに、卒業した1927年の9月には、早くも上杜会第1回展を開催します。在学中に帝展に初入選を果たした者も多く、おしなべて優秀と当初から評され、戦前には岡田謙三、山口長男など10名以上がヨーロッパ留学を経験した他、官展や在野展への参加や結成など、それぞれの道を歩みながら多くは昭和期終盤まで画家として活躍しました。のちに文化勲章受章者を3名輩出したことも(牛島憲之、小磯良平、荻須高徳)、極めてまれなことです。

戦時中は壮年期となっていた上杜会メンバーからは、従軍画家として小磯良平や猪熊弦一郎などが戦地を訪れていますが、兵士として召集された者は多くなく、兵役をまぬがれた年輩層では最も若い年代でした。ただ、そうした世代であるゆえに、混迷する終戦直後においては、時代あるいは若い世代からの画壇や体制に対する変革への強い要求に、40歳代後半から対峙することになります。ここで彼らは今一度画家としてなすべきことを自らに問い直し、洋画壇の主軸を担ったり、日本を離れアメリカなど異国に新境地を求めたり、地方の美術振興に尽力したりあるいは画壇から離れ独歩の道を歩んだりしました。

上杜会展は戦後一時期中断しつつもほぼ毎年開催され、1976年に50周年展を迎えて以降も1994年まで継続しました。ますます互いの活動を認め合い、また交友や消息を確認する場として、緩やかながら確かにつながっていたのです。

彼らの多くは昭和の始まりとともに画家となり、昭和のさなかに生涯を終えました。当時最もアカデミックな美術教育を受けながら、彼らの画業は千差万別です。それらを俯瞰することで、「昭和」という時代における洋画壇の一様と、画家としての彼らの生きざまが立ち現れます。「昭和」からすでに31年、平成を隔て昭和に描かれた彼らの作品を改めてみつめることで、本展が令和の時代を見通すヒントとなれば幸いです。

| 会期 |

2021年1月5日(火)~2021年3月14日(日)

|

|---|---|

| 会場 |

豊田市美術館

|

| 住所 | 愛知県豊田市小坂本町8-5-1 |

| 時間 |

10:00~17:30

(最終入場時間 17:00)

|

| 休館日 |

月曜日 ※ただし1月11日は開館 |

| 観覧料 | 一般 1,000円(800円) 高校・大学生 700円(500円) 中学生以下 無料

|

| TEL | 0565-34-6610 |

| URL | https://www.museum.toyota.aichi.jp/ |

5.0

この団体に集った同級生作家たちは、それぞれ具象や抽象、プロレタリア美術など、多様な方面で活躍されている。

作風が異なっても、ともに展覧会を開催することで刺激を与えあったのだろう。

5.0

画家たちがお互いに影響を与え合い、切磋琢磨した日々を想像しながら鑑賞しました。エネルギーが満ち溢れた素晴らしい作品がたくさんあり、心が洗われるような素敵な時間を過ごしました。

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿は、

こちらから。ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

愛知県で開催中の展覧会

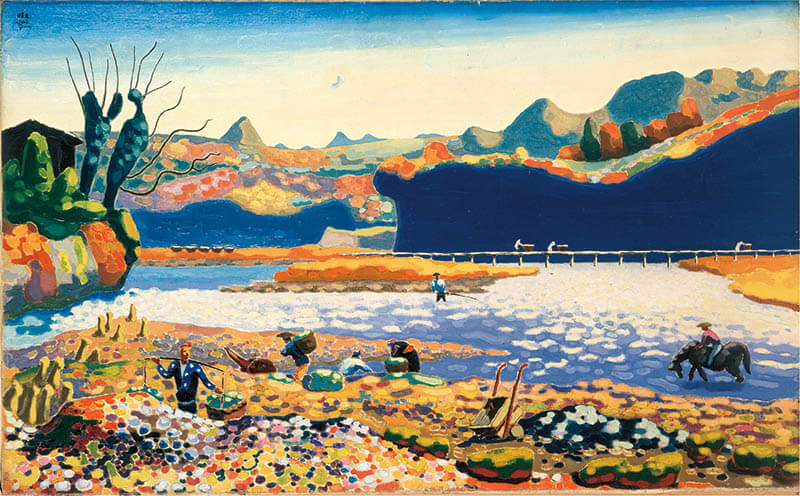

牛島 憲之《秋川》1934 年 油彩、カンヴァス 89.5×145.5cm 熊本県立美術館

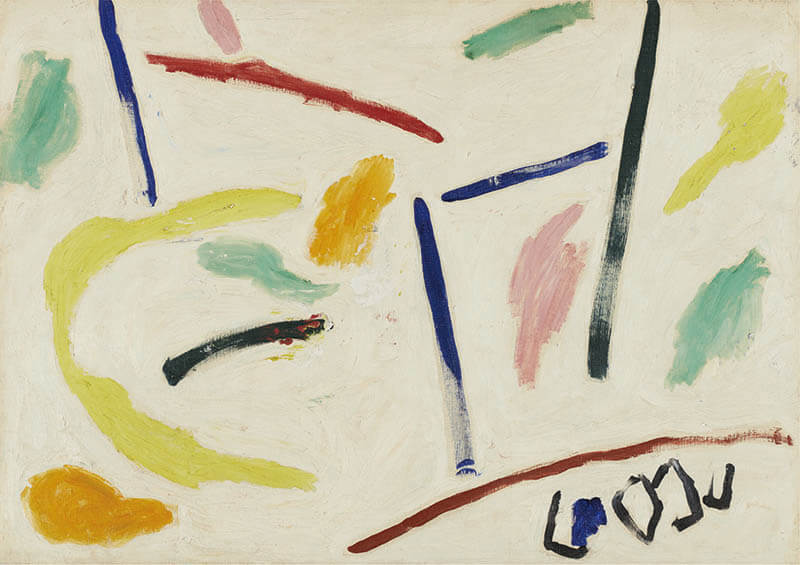

山口 長男《池》 1936 年 油彩、カンヴァス 65.3×92.0cm 東京国立近代美術館

小磯 良平《着物の女》 1936 年 油彩、カンヴァス 90.9×72.7cm 神戸市立小磯記念美術館

中西 利雄《夏の海岸》 1936 年 水彩、カンヴァス 70.0×97.0cm 東京国立近代美術館

猪熊弦一郎《或晴れた一日》1992 年 アクリル、カンヴァス 136.0×122.0cm 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 © 公益財団法人ミモカ美術振興財団

小堀 四郎《冬の花束》 1946 年 油彩、カンヴァス 60.8×50.2cm 豊田市美術館

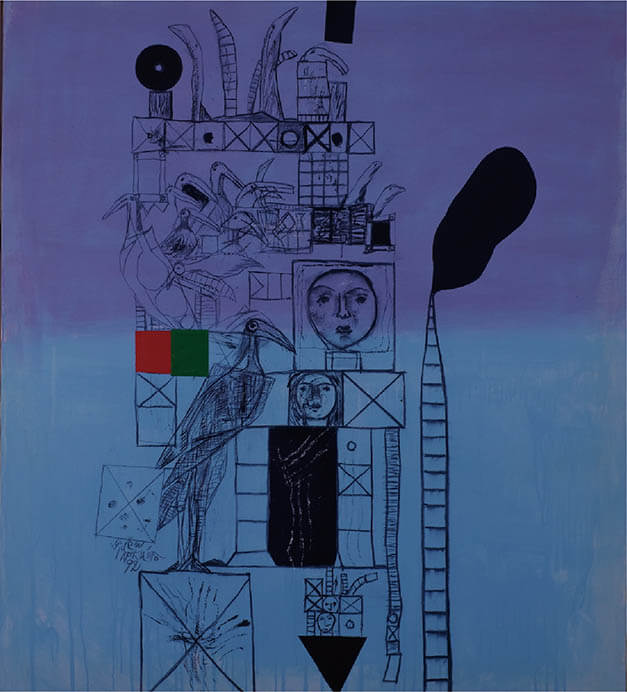

岡田 謙三《入江》 1973 年 油彩、カンヴァス 207.5×157.5cm 京都国立近代美術館

矢田 清四郎《五月の出雲路》 1975 年 油彩、カンヴァス 128.2×160.0cm 個人蔵