4.0

日本のリアルを考え直す展覧会

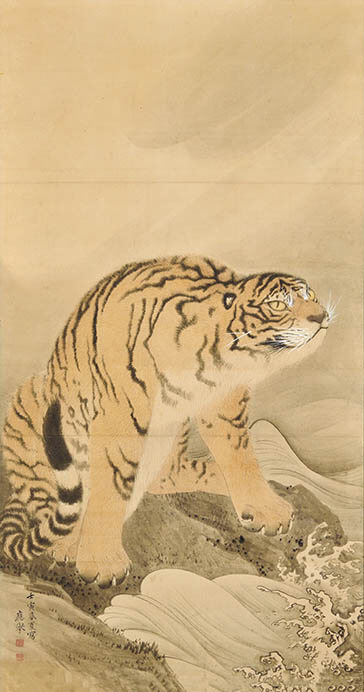

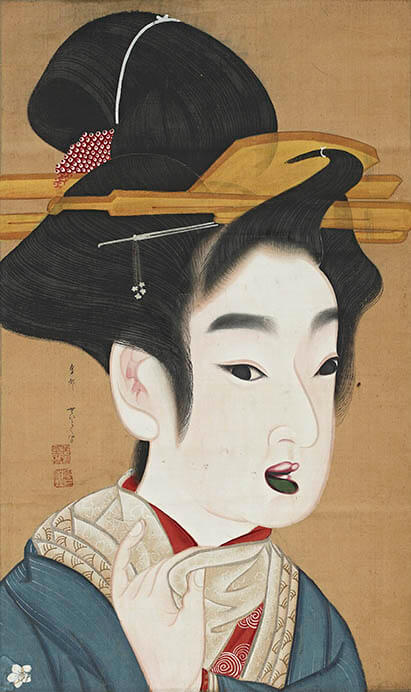

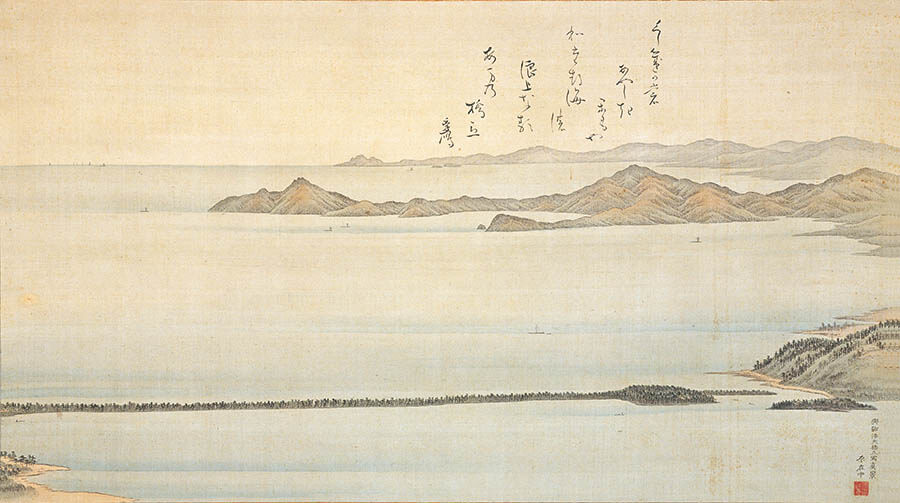

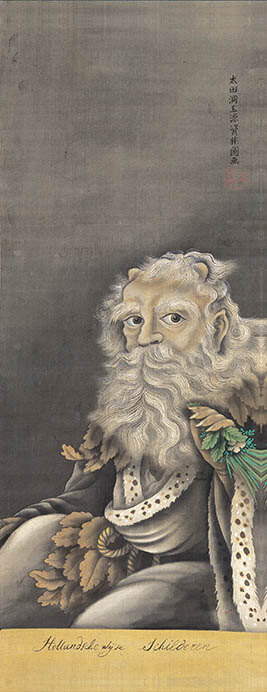

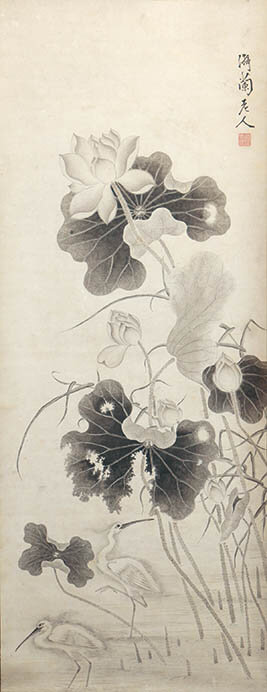

毎年恒例の府中美術館の江戸絵画特集、今年はリアルをテーマに作品を展示しています。

が。

が、これってリアル?という気持ちになります。

だってさ、ちっとも本物らしくない。人物も風景も、動物も魚も、本物に見えないよね。それこそ、「最大の奇抜」という展示会名の示すように、奇妙なのであります。

遠近法がない、寸法がヘン、光がどこからあたっているのかわからない。

しかしながら、その物差しは西洋近代海外の物差しで、それを江戸日本絵画に当てはめてはかることがそもそも間違っているのかもしれません。

もっと言えば、西洋近代絵画だって、あれがそのままリアルかというと、本物らしくない絵はいくらでもあります。絵は実物とは違うのです。リアルとは、現実のとらえ方のことなのです。だから本物とは似ていなくても、「リアル」です。

ここでは、本物と似ている似ていないではなく、日本絵画の現実のとらえ方を見ていったほうがいい。日本人はこんなふうに現実をとらえて、それを画面に定着させていったのだということこそ大事なのでしょう。大袈裟に言えば我々の自然観や世界観がこここにはあります。

つくづく思うことは、江戸がずっと鎖国を続け、西洋絵画の技法が入ってこなかったら、日本の美術はどんなふうに発達したのか。どんなリアリズム海外が生まれていたのかということです。

われわれの知る「リアル」とはなにかを今一度考させる展覧会です。