この展覧会についてABOUT THIS EXHIBITION

当たり前と思っていた仏壇の祭祀の多様な歴史を知ることができたり、死の文化が変容する現在における死者祭祀の先端的な状況をつかむことができる展覧会です。明治期の写真付位牌など位牌の変遷、盆の造花の文化など、特徴ある位牌、仏具の展開も見られます。

仏壇のかたち

仏壇は、金仏壇や唐木仏壇など厨子型の仏壇が一般的にイメージされます。とくに浄土真宗の影響の強い地域では豪華な金仏壇が有名です。ただし仏壇の形態は地域により多様であり、造り付けの棚に引戸を設けた戸棚式などの地域も多く、家具式の戸棚仏壇なども使用されていました。仏壇は江戸時代の寺請制度とともに普及していきましたが、本尊となる仏画、仏像とともに位牌を祀る場ともなり、ときには本尊がなく位牌だけの場合もありました。ここでは仏壇の形態と、その祭祀の形を見ていきます。

位牌の多様性と仏具

位牌は、中国の禅宗で使用され、日本にも中世、禅宗を通して導入され、次第に各宗派に広がっていきました。葬儀では、仮の位牌として白木位牌を作り、その後本位牌として漆塗りの位牌を作って仏壇で祀るということが一般的です。しかし、位牌の形態も多様であり、地域や時代によって異なり、また葬儀の際の白木位牌を祀り続ける地域などもあり、位牌祭祀のあり方もさまざまです。また仏具も香炉、燭台、花瓶が供養のために必要とされましたが、重視されるものが異なることがわかります。

手元供養の誕生と仏壇の行方

ライフスタイルや家族構造の変化は、仏壇の祭祀にも大きな影響を与えています。人々の移動が激しくなり、核家族化の進んだ今日、仏壇ばなれ、仏壇じまいなども生じています。また仏壇や位牌とともに、あるいはそれらを設けずに遺影写真を飾る家庭も増えてきました。故人の遺灰の一部を専用の容器やペンダントに保管して故人を偲ぶ手元供養も誕生し、その祭祀のあり方は、個人化していくとともに多様な傾向を示しています。さらに故人を偲ばせるデジタルデータも祭祀の対象となるなど、追悼の時空間は大きく変化しています。

開催概要EVENT DETAILS

| 会期 | 2022年3月15日(火)~2022年9月25日(日) |

|---|---|

| 会場 |

国立歴史民俗博物館

|

| 展示室 | 第4展示室 特集展示室 |

| 住所 | 千葉県佐倉市城内町117 |

| 時間 | 9:30~17:00 (最終入場時間 16:30) |

| 休館日 |

月曜日 (休日の場合は開館し、翌日休館) ※ただし、5月2日(月)、8月15日(月)は開館 6月7日(火)、8月2日(火)、9月13日(火) |

| 観覧料 | 一般 600円 大学生 250円 高校生以下 無料

|

| TEL | 050-5541-8600 (ハローダイヤル) |

| URL | https://www.rekihaku.ac.jp |

国立歴史民俗博物館の情報はこちらMUSEUM INFORMATION

感想・評価 | 鑑賞レポートREVIEWS

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿はこちらから。

ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

千葉県で開催中の展覧会

出展作品・関連画像IMAGES

沖縄仏壇および仏具 国立歴史民俗博物館蔵

戸棚式家具仏壇 国立歴史民俗博物館蔵

画図百鬼夜行 塗仏 1776(安永 5)年・鳥山石燕 国立歴史民俗博物館蔵

トートーメー 国立歴史民俗博物館蔵

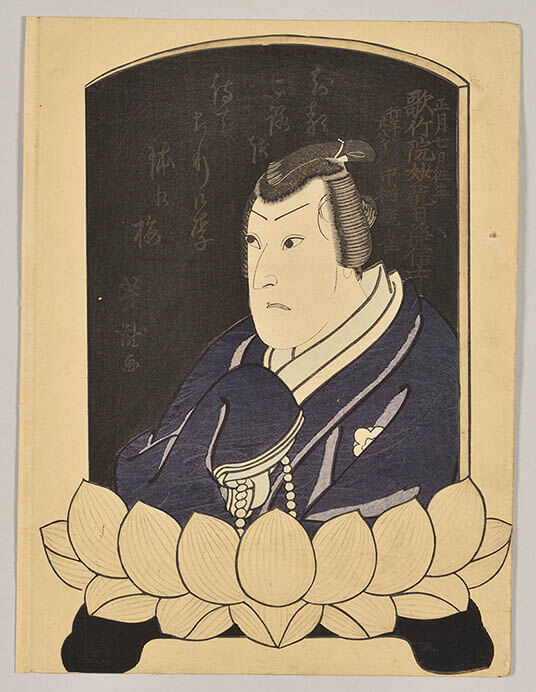

二代目中村翫雀死絵 1861(万延2)年・芳瀧画 国立歴史民俗博物館蔵

遺影写真付位牌 1905(明治 38)年 個人蔵

地蔵の土人形 国立歴史民俗博物館蔵

モリモノ 個人蔵