この展覧会についてABOUT THIS EXHIBITION

十八世紀の京都画壇を代表する画家・円山応挙(まるやまおうきょ)と、親交のあった与謝蕪村、皆川淇園(みながわ きえん)、ライバルと称された曾我蕭白(そがしょうはく)、破門されたと伝わる弟子の長沢芦雪(ながさわろせつ)など、応挙周辺の画家の作品を紹介する展覧会です。

円山応挙(1733-1795年)は、江戸時代の中期から、より写実的な様式を展開した円山派の祖であり、その系統は、近現代の京都画壇にまで続いています。

本間美術館が収蔵する江戸時代中期~後期の代表作を中心に紹介されます。

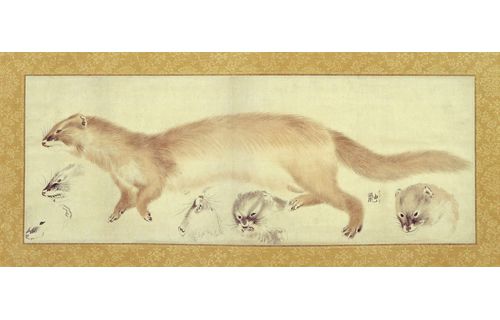

◆ 円山応挙筆 《鼬図(いたちず)》

山形県指定文化財 江戸時代中期

画面いっぱいに大きく鼬の側面図と、さまざまな角度から写した五図が描かれています。輪郭線を用いず、細筆による毛描きのみで鼬を表現。体毛の柔らかさ、体のしなやかさをよく捉えており、応挙の卓越した描写力を伝えています。無駄のない仕上がりから、写生をもとに清書した作品と考えられます。落款はありませんが、「鼬」の墨書が応挙の自筆と認められています。

◆ 長沢芦雪《筆四睡図(しすいず)》

酒田市指定文化財 江戸時代中期

虎と豊干、寒山と拾得が寝ている姿を描います。禅の境地を絵画化したもので、一匹と三人が寝ていることから四睡図と呼ばれます。本図は、禅の精神性よりもそれぞれの表情が際立っており、虎の横顔はいかにも心地よさげで、猛々しさは一切感じられません。

◆ 岸駒(がんく)《筆猛虎図(もうこず)》

酒田市指定文化財 江戸時代後期

岸駒は、古来より「岸駒といえば虎」と言われるほど「虎描き」として有名でした。ひたすら本物の虎に迫ろうとする一心で追求し、虎の皮、頭蓋骨、更に四本の足を手に入れ、虎の形状や細部の大きさ、長さを研究しています。本図も、体表の模様、体躯の起伏など、実際の虎を思わせるようなリアリティが大画面に押し出されています。

開催概要EVENT DETAILS

| 会期 | 2016年4月10日(日)~2016年5月10日(火) |

|---|---|

| 会場 |

本間美術館

|

| 住所 | 山形県酒田市御成町7-7 |

| 時間 |

9:00~17:00

(最終入場時間 16:30)

|

| 休館日 |

会期中無休 ※12月~2月 火・水曜日(祝日の場合はその翌日) ※大掃除・年末年始休館 ※展示替期間 |

| 観覧料 | 大人 900円(810円) 学生 400円(350円) 小・中学生 無料

|

| TEL | 0234-24-4311 |

| URL | http://www.homma-museum.or.jp/event/ai1ec_event-42/ |

本間美術館の情報はこちらMUSEUM INFORMATION

感想・評価 | 鑑賞レポートREVIEWS

あなたも感想・評価を投稿してみませんか?

感想・評価を投稿する

より詳しい鑑賞レポート 《600文字以上》のご投稿はこちらから。

ページ枠でご紹介となります。

鑑賞レポート《600文字以上》を投稿する

周辺で開催中の展覧会も探してみて下さい。

山形県で開催中の展覧会

出展作品・関連画像IMAGES

岸駒筆《猛虎図》 江戸時代後期 (公財)本間美術館蔵

円山応挙《鼬図》 明和7年~安永元年頃(1770~72) (公財)本間美術館蔵 山形県指定文化財

円山応挙《虎皮写生図》 江戸時代中期 (公財)本間美術館蔵

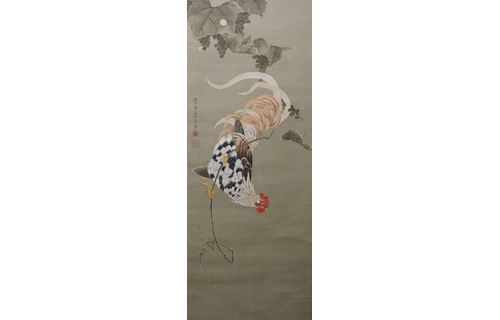

伊藤若冲《葡萄に鶏図》 寛政2年(1790) 個人蔵

伊藤若冲《鶏図》 天明9年(1789) (公財)致道博物館蔵

長沢芦雪筆《四睡図》 寛政年間(1789~99)後期頃 (公財)本間美術館蔵 酒田市指定文化財

曾我蕭白《雑画巻》(部分) 江戸時代中期 (公財)本間美術館蔵

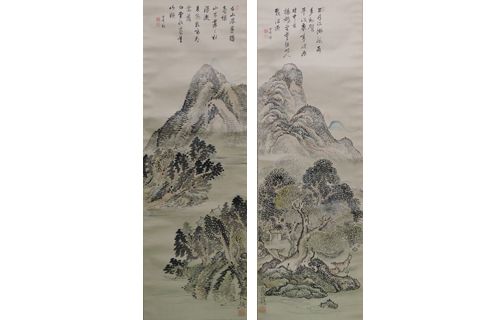

池大雅《山水図 宮崎筠圃賛》 江戸時代中期 個人蔵 山形県指定文化財 ※双幅

与謝蕪村《寒山拾得図》 宝暦9年(1759) 個人蔵 ※双幅